Части речи в русском языке

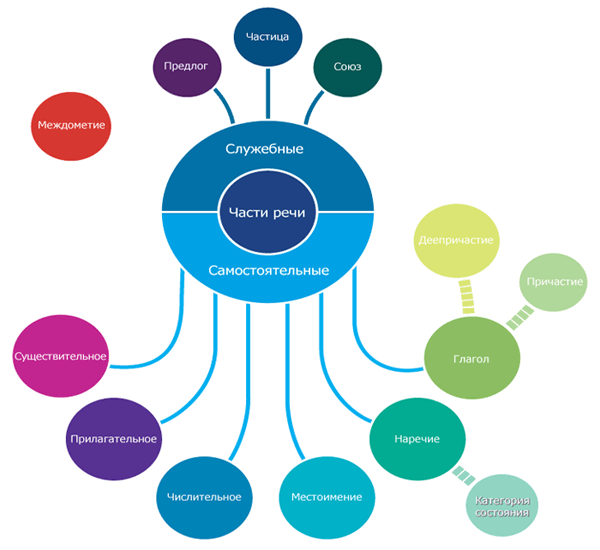

Часть речи — это категория слов языка, которая определяется синтаксическими и морфологическими признаками. В языках мира прежде всего противопоставляются имя (далее делящееся на существительное, прилагательное и т. п.) и глагол. Общепринято также деление частей речи на самостоятельные и служебные. В статье Морфологический разбор можно посмотреть многие дополнительные характеристики частей речи.

-

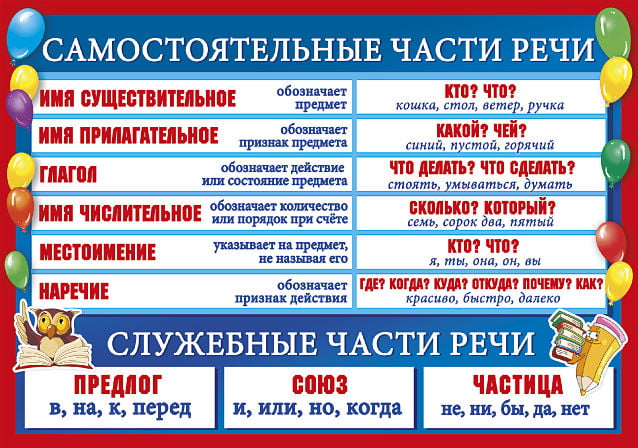

Самостоятельные части речи (включают слова, называющие предметы, их действия и различные признаки):

- Имя существительное

- Глагол

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Местоимение

- Наречие

- Причастие

- Деепричастие

- Слова категории состояния

-

Служебные части речи (не называют ни предметов, ни действий, ни признаков, а выражают только отношения между ними):

- Предлог

- Частицы

- Союзы

- Междометия, звукоподражательные слова.

Далее рассмотрим каждую часть речи в русском языке по отдельности.

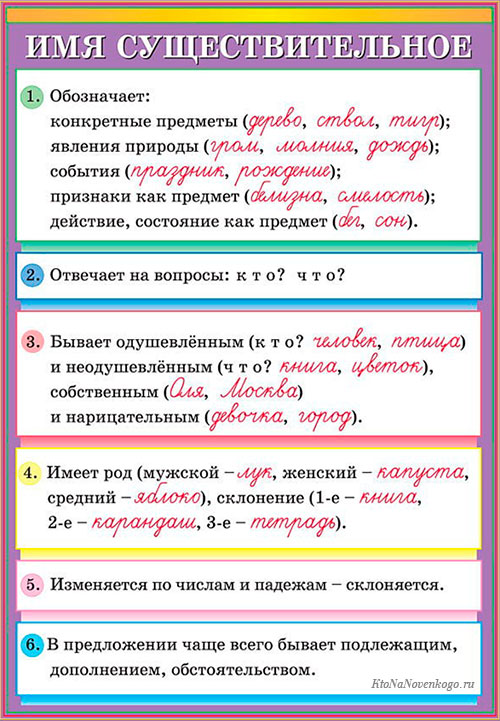

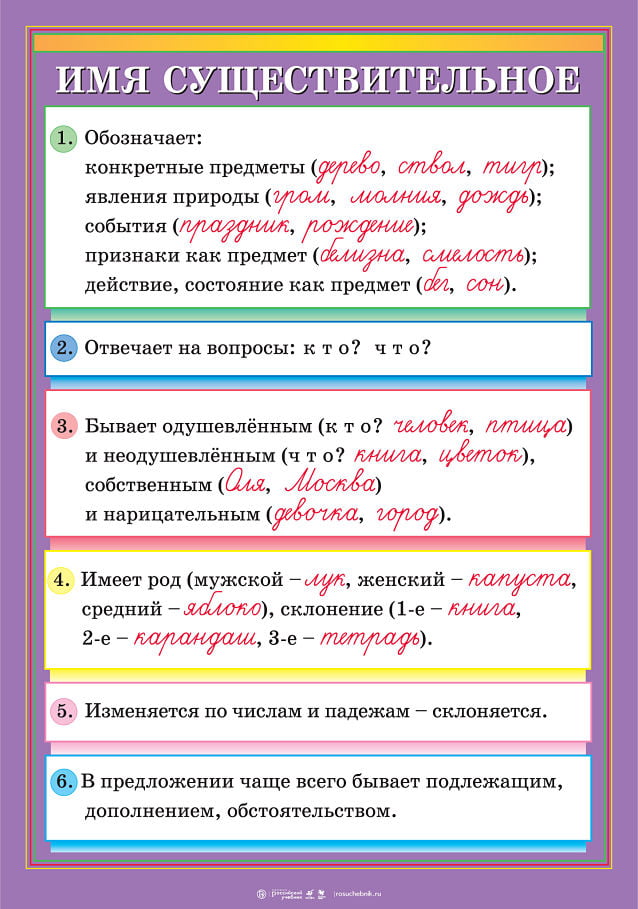

Существительное

Существительное – это часть речи, с помощью которой обозначают предмет. Существительное отвечает на вопросы: кто? что? (папа, песня). Их различают по родам, а изменяются существительные по падежам и числам. Бывают одушевленными (человек) и неодушевленными (дом).

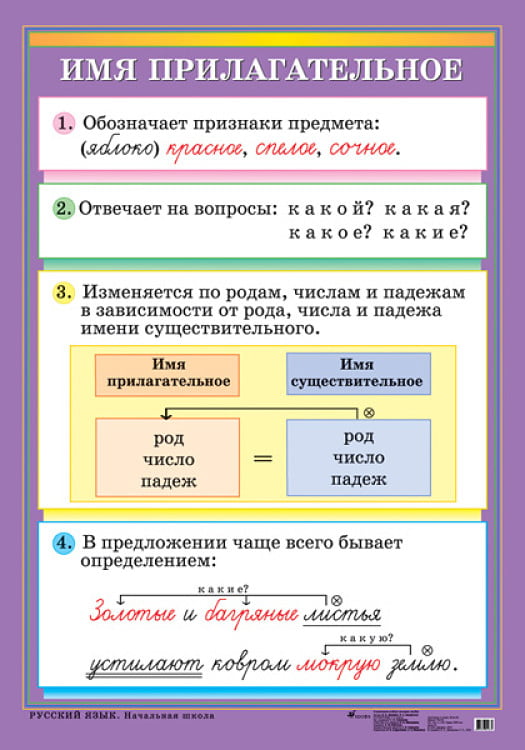

Прилагательное

Качественные прилагательные – это прилагательные, обозначающие свойство предмета, которое может проявляться с разной интенсивностью: быстрый, белый, старый. Качественные прилагательные имеют степени сравнения и краткие формы: быстр, бел, стар. Относительные прилагательные – это прилагательные, обозначающие свойство самого предмета по его отношению к действию или другому предмету: железный, измерительный, дверной, надувной. Притяжательные прилагательные – это прилагательные, указывающие принадлежность определяемого ими предмета кому или чему-либо: сестрин, отцов, лисий.

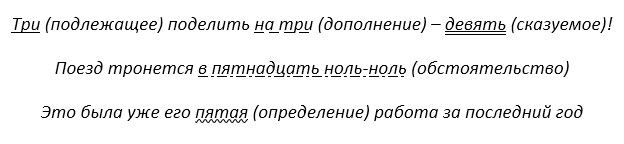

Числительное

Числительное – это часть речи, которая обозначает:

- количество предметов, отвечая на вопрос: сколько?, это количественные числительные: три, пятнадцать, сто тридцать пять;

- порядок предметов при счете, отвечая на вопрос: который?, это порядковые числительные: третий, пятнадцатый, сто тридцать пятый;

- общее количество предметов, это собирательное числительное: оба, двое, четверо, шестеро, девятеро и т. п.

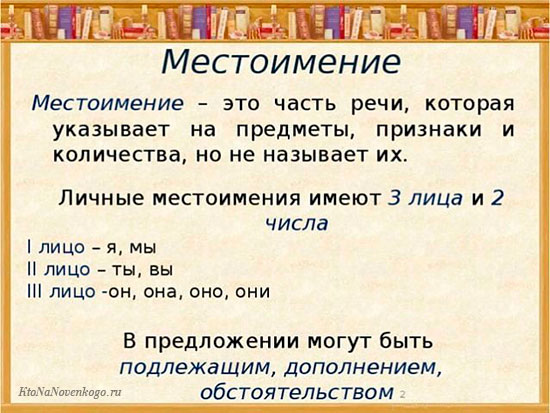

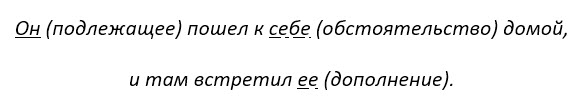

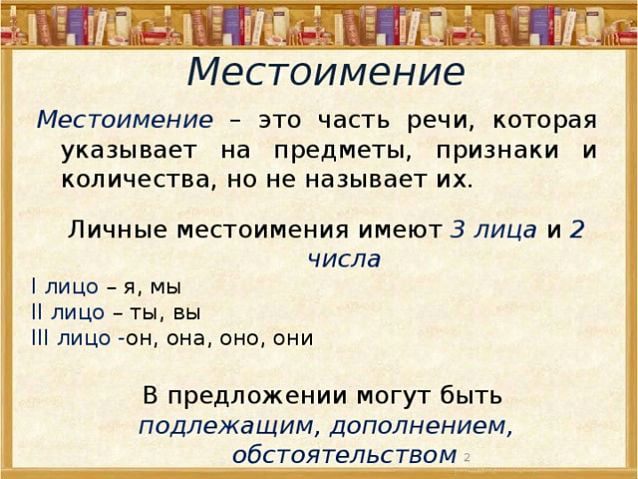

Местоимение

Местоимение – это часть речи, указывающая на лицо, признак или предмет, не называя их. Местоимения подразделяются на:

- личные: мы, я, ты, вы, она, оно, он, они;

- возвратное: себя;

- притяжательные: наш, мой, ваш, твой, свой;

- вопросительно-относительные: что, кто, каков, какой, чей, сколько, который, который;

- указательные: тот, этот, такой, столько, таков;

- определительные: самый, сам, весь, все, вся, всё, каждый, всякий, иной, любой;

- отрицательные: ничто, ничей, нечего, никоторый, некого;

- неопределенные: некоторый, нечто, некий, некто, несколько, что-то, кто-то, сколько-нибудь, кое-что, какой-либо.

Подробнее о местоимении для начинающих в видео:

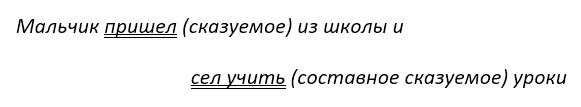

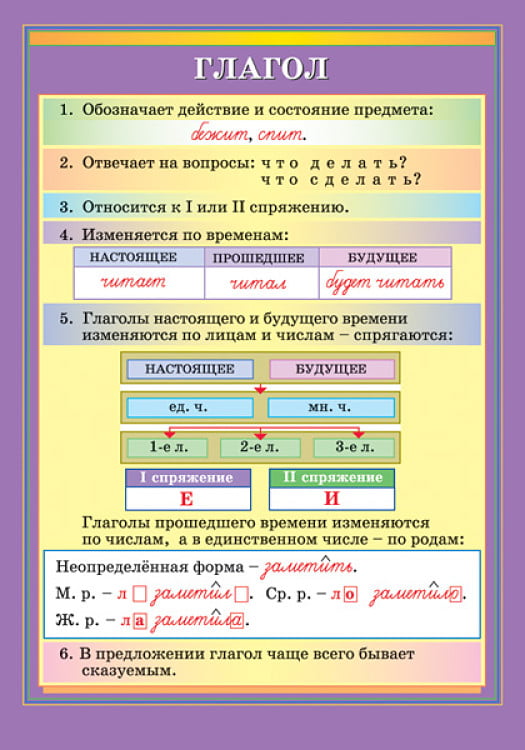

Глагол

Глагол – это часть речи, которая обозначает состояние или действие, отвечает на какой-либо из вопросов: что делать?, что делал?, что делает?, что будет делать?, и обладает признаками вида, лица, залога, времени, числа, рода и наклонения (в сослагательном наклонении, в прошедшем времени). Существуют такие формы глаголов: инфинитив, причастие и деепричастие.

- Инфинитив – неопределенная форма без признаков лица, времени, числа, залога, рода и наклонения: спать, бежать, читать.

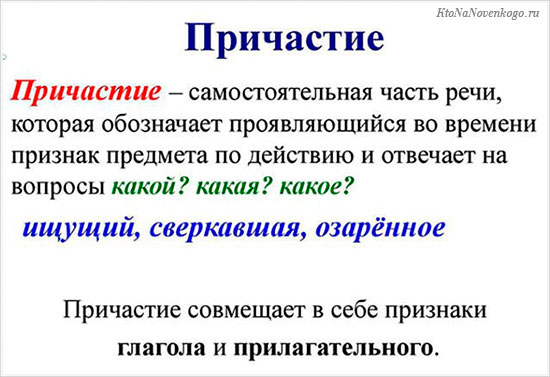

- Причастие – неспрягаемая форма глагола, обозначает действие или состояние предмета в изменяемой во времени форме; причастие может изменяться по падежам, числам и родам, а также имеет признаки вида, времени и залога (этим и отличается от прилагательного). Причастия, в свою очередь, подразделяются еще на несколько видов:

- Действительное причастие – действие, совершаемое носителем признака: расцветший сад, читающий ученик;

- Страдательное причастие – признак, который возник в результате воздействия чего-либо или кого-либо на носителя признака: гонимые ветром листья, брошенный камень.

- Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, обозначает действие как признак другого действия: обессилев, присел на скамью; говорил, не глядя в глаза. От причастия отличается тем, что имеет признаки залога и вида, но не изменяется.

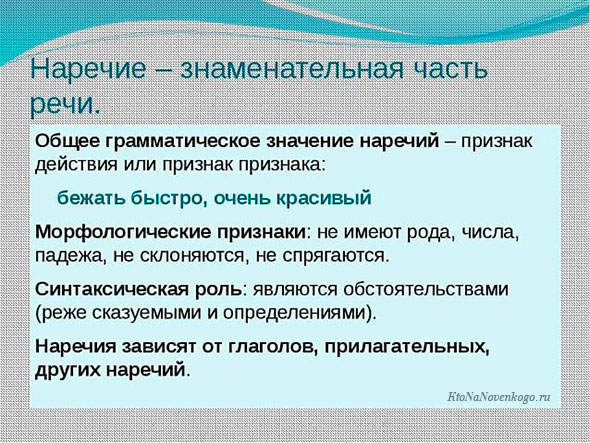

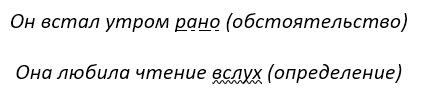

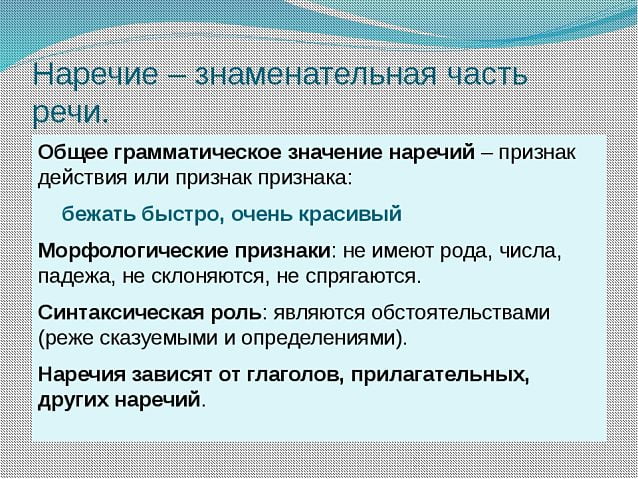

Наречие

Наречие – это часть речи, которая обозначает признак качества, действия или предмета, отвечая на вопрос: когда?, как?, где?, почему? и т. п. Основным признаком наречия является неизменяемость: вчера, медленно, везде и др. в состав наречий входят также местоименные наречия: нигде, где, так, никак, как, когда, иногда, никогда, откуда, отсюда, туда, куда, там, почему, поэтому, потому, зачем, затем и пр.

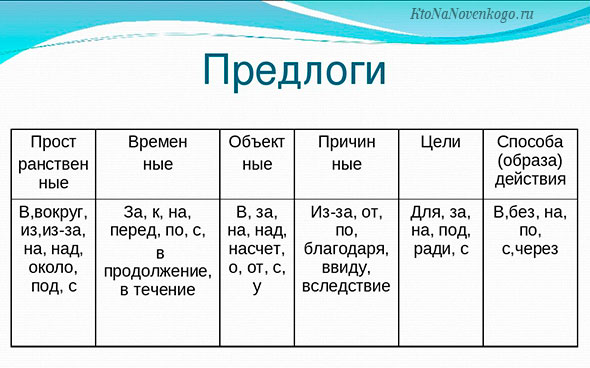

Предлог

Предлог – это неизменяемая служебная часть речи, применяемая для соединения слов: к, в, с, из, на, у, между, сквозь, ради, во время, посредством, кругом, подобно, около, относительно, благодаря, согласно, спустя, неужели, несмотря на, в силу, в связи с, в зависимости от, по отношению к и т. д.

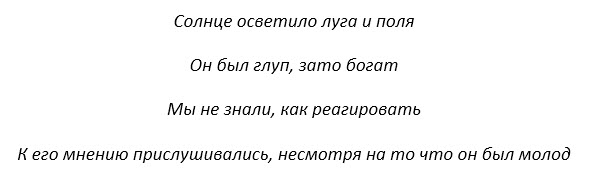

Союз – это неизменяемая служебная часть речи, служащая для соединения членов предложения и (или) частей сложного предложения (необходимо отличать союз от предлогов, предлог соединяет слова, а не синтаксические единицы). Виды союзов:

- сочинительные союзы: да, и, а, или, но, либо, также, тоже.

- Подчинительные союзы: прежде чем, когда, пока, чтобы, что, как, потому что, так как, благодаря тому что, будто, так что, словно, раз, если, хотя, для того чтобы, несмотря на то что, не только… но и…, не столько… сколько… и пр.

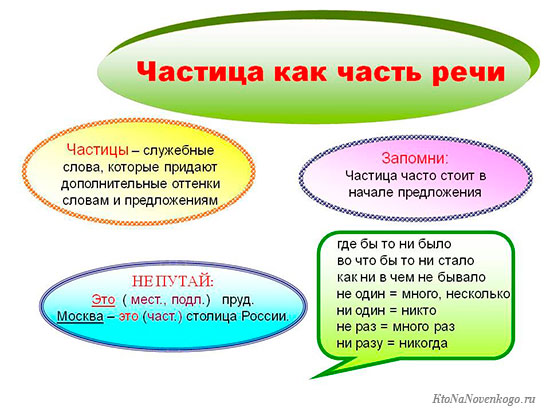

Частица

Частицы – это служебные слова, которые придают смысловые или эмоциональные оттенки отдельным словам или предложениям: ни, не, кое-, -нибудь, -либо, -то, -ся (сь), -те, -ка, же, -де, ли, бывало, бы, да, пускай, пусть, даже, лишь, уж, почти, хотя бы, только, разве, дай, неужели, знай, ну, давай, дескать, ведь, мол, ну и, как будто, будто, точно, вроде, словно, якобы, пожалуй, чай, авось, именно, просто, чуть не, что ли, едва ли не и т. п.

Связка

Связка – это служебное слово, оторвавшееся от парадигмы местоимения или глагола. Связка указывает на синтаксические отношения компонентов предложения. К связкам относятся слова, словосочетания, спрягаемые формы глаголов, формы глагола быть, например: это, это есть, есть, являться, значить, явиться, называться, означать. Часто связки опускаются и на их месте в предложении ставят тире, например: Автомобиль – [есть] не роскошь, а средство передвижения.

Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите Ctrl+D.

Если страница помогла, сохраните её и поделитесь ссылкой с друзьями:

Части речи в русском языке

Части речи в русском языке — это классы, по которым распределяются слова в соответствии с их общим значением и грамматическими свойствами.

Общее значение слов одной части речи

У каждого слова имеется лексическое значение, которое является его индивидуальным опознавательным свойством среди других слов русского языка, например:

- лес — это пространство, заросшее деревьями и кустарниками;

- добрый — это благожелательный, отзывчивый к людям, готовый помочь;

- гулять — ходить не торопясь, отдыхать.

Кроме лексического значения, каждое слово обладает набором определенных грамматическим свойств, отвлеченных от конкретной семантики лексемы. Например, слова «бежать», «броситься», «нестись», «лететь» обозначают перемещение в пространстве, слова «сказать», «говорить», «высказаться» — процесс речи; слова «сердиться», «радоваться», «сочувствовать» — состояние. Всех их объединяет общее значение действия или состояния.

Слова «наивный», «смелый», «застенчивый» обозначают психологические свойства человека; «ночной», «вечерний», предутренний» — временные отношения, «верхний», «нижний» — пространственные отношения. Наряду с этим все указанные лексемы имеют нечто общее, объединяющее их: они обозначают признак предмета.

Слова «быстро» (ответить как? быстро), «громко» (спеть как? громко), «весело» (прыгать как? весело) обозначают образ действия.

В соответствии с этой способностью лексем обозначать что-то общее, а также сообразно с их грамматическими признаками и синтаксической ролью все слова русского языка делятся на классы — части речи.

Что такое части речи?

Каждая часть речи характеризуется общностью значения и характерным набором грамматических признаков. Тип общего значения позволяет выделить самостоятельные, или знаменательные, части речи и служебные, а также указать особую часть речи междометие.

Таблица с примерами

Посмотреть таблицу «Части речи в русском языке» с примерами для 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов можно здесь ( ссылка откроется в новой вкладке ).

Самостоятельные части речи

Имя существительное

Например:

- (кто?) малыш, лиса, дедушка;

- (что?) букварь, гроза, радость.

Имена существительные имеют грамматическую категорию одушевленности/неодушевленности и ряд морфологических признаков.

Существительные изменяются по падежам и числам, что называется склонением, и имеют категорию рода:

- отец — мужской род;

- девочк а — женский род;

- озер о — средний род.

В зависимости от категории рода существительные относятся к определенному типу склонения. Склонение является постоянным грамматическим признаком существительного.

В предложении слова этой части речи чаще всего выступают в роли подлежащего и дополнения. Существительные могут выполнять синтаксическую роль определения, обстоятельства и быть в составе именного сказуемого.

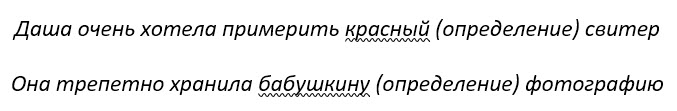

Имя прилагательное

По лексико-грамматическому значению имена прилагательные делятся на разряды:

Качественные прилагательные имеют краткую форму и степени сравнения:

- темный — тёмен; светлый — светел;

- темнее, более темный; темнейший, самый темный.

Прилагательные изменяются по падежам, родам и числам:

- бел ый снег;

- бел ая скатерть;

- бел ое покрывало;

- бел ые ромашки.

В предложении прилагательные выступают в роли определения, согласуясь с определяемым словом в роде, числе и падеже, а также могут употребляться в роли сказуемого.

Числительное

В соответствии со значением различают:

- количественные числительные: (сколько?) два, пятнадцать, триста, миллион;

- собирательные числительные: (сколько?) трое, пятеро, десятеро, оба, обе;

- порядковые числительные: (который?) первый, десятый, двадцать пятый.

Местоимение

- личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они;

- возвратное: себя;

- притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой;

- относительные/вопросительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько;

- отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько;

- неопределенные: некто, нечто, кто-то, кое -кто, какой-то, что-нибудь, некоторый, несколько;

- определительные: сам, самый, любой, иной, каждый, целый, весь, другой;

- указательные: этот, тот, таков, такой, тот-то, такой-то, столько, столько-то.

Глагол

Грамматические признаки глагола выражаются с помощью категорий вида, залога, наклонения, времени и лица, например:

- (что делать?) писать — (что сделать?) переписать;

- рисуешь, рисовала, будет рисовать; нарисовал бы, нарисуйте;

- отправлю, отправишь, отправите, отправят.

Категории вида, наклонения, времени и лица составляют специфику глагола как самостоятельной части речи. Каждая глагольная форма обладает этими грамматическими признаками или их частью. Например, начальная форма глагола, инфинитив, не имеет грамматических признаков залога, наклонения, времени, лица, рода и числа:

- убрать

- слышать

- увлечь

Глагол имеет также непостоянные категории числа и рода, но они неспецифичны для глагола, так как свойственны многим частям речи.

Оригинал изображения: drofa-ventana.ru

Глагол выполняет роль сказуемого в предложении.

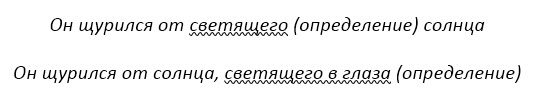

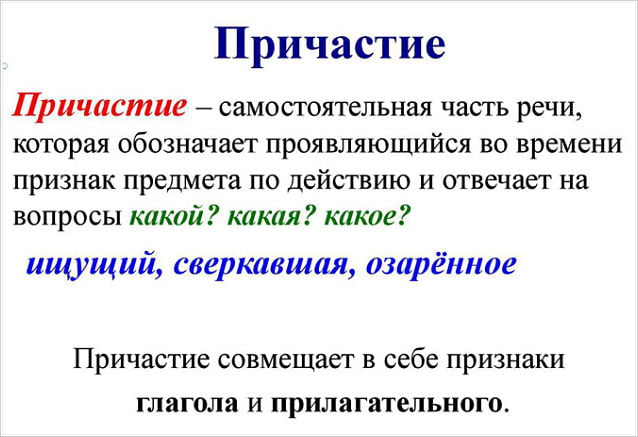

Причастие

Различают виды причастий:

1. действительные, если причастия обозначают признак предмета, который сам выполняет действие:

- смеющийся ребенок;

- дети, увидевшие ежика;

2. страдательные, обозначающие признак предмета, на который направлено действие извне:

- колеблемый ветром;

- постиранное белье.

- вид совершенный и несовершенный;

- время — настоящее и прошедшее;

- переходность

- возвратность

Признаки прилагательного у причастий:

- начальная форма — форма именительного падежа единственного числа мужского рода;

- полная и краткая форма (у страдательных причастий);

- изменяется по родам, числам и падежам;

- в краткой форме изменяется по родам (выстроен, выстроена, выстроено).

В предложении причастие и причастный оборот являются определениями.

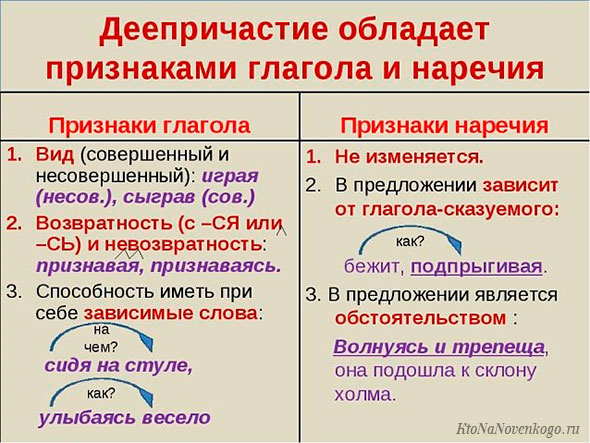

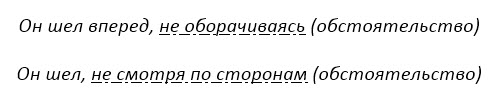

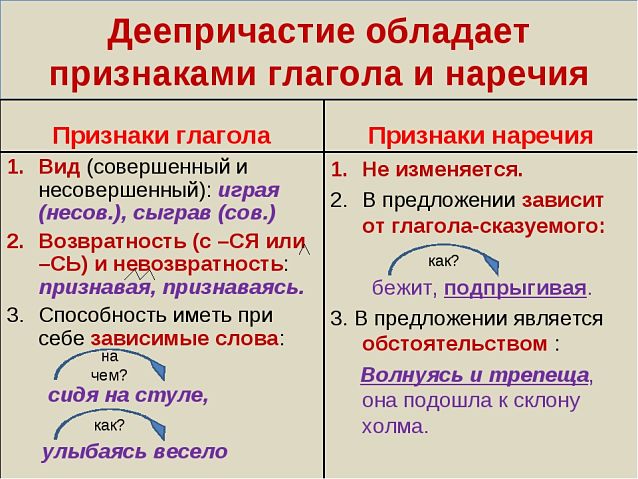

Деепричастие

Деепричастие — особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом-сказуемым и отвечает на вопросы что делая? что сделав? (отвечая, сбежав).

Деепричастие имеет грамматические признаки глагола (вид, переходность, возвратность) и наречия (неизменяемая форма).

Наречие

Наречие — это часть речи, которая обозначает признак действия (слушать внимательно), другого признака (крайне невнимательный) или признак предмета (пальто на вырост) и отвечает на вопросы как? где? куда? откуда? почему? сколько? зачем?

Различают знаменательные (быстро, полностью, вперевалку) и местоименные наречия (зачем, откуда, здесь, там, почему-то).

Основным грамматическим признаком наречия является его неизменяемость. Качественно-определительное наречие может образовать степени сравнения:

- весело — веселее, веселее всех;

- далеко — дальше, дальше всех.

В предложении слова этой части речи выступают в роли обстоятельств, определений, части именного сказуемого.

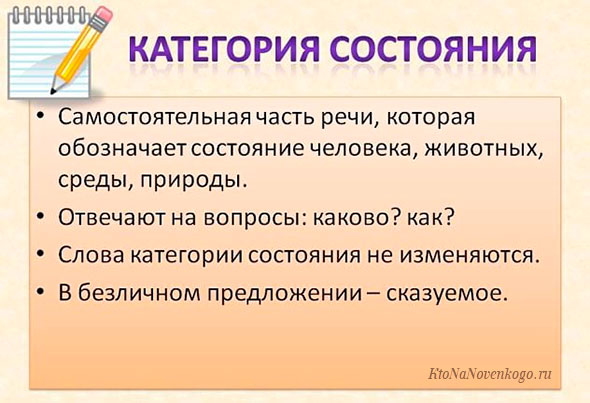

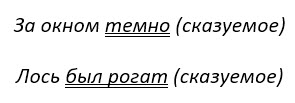

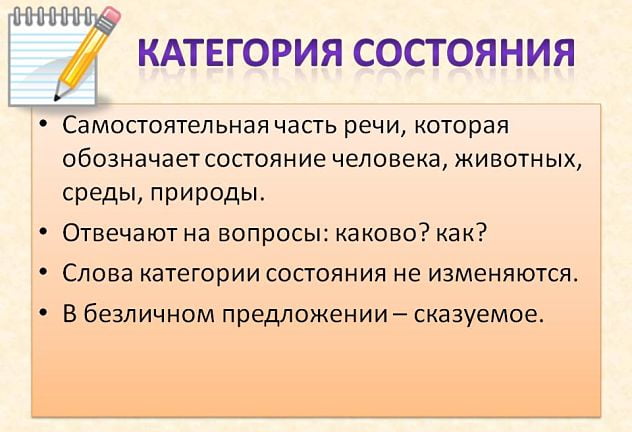

Категория состояния

- неизменяемость

- употребление в роли главного члена — сказуемого в безличном предложении.

Мне надо решить это вопрос сегодня.

Слова категории состояния называют также безлично-предикативными словами.

Служебные части речи

Служебные слова не являются наименованиями предметов, их качеств и свойств, действий или состояний, поэтому их называют незнаменательными. Они служат для выражения отношений между явлениями и объектами действительности, названными знаменательными словами, и употребляются только вместе с ними.

К служебным частям речи относятся:

- предлоги

- союзы

- частицы

Все служебные слова не изменяются, не являются членами предложения. К ним нельзя задать синтаксический вопрос. Они используются в словосочетании и предложении как формально-грамматические средства.

Предлог

Например:

- встретить у реки;

- вернуться в деревню;

- приехать спустя три дня;

- каждый из нас.

По происхождению предлоги различают первообразные, непроизводные, и производные:

- в, к, у, о , от, при, из, без, через, над, на, с, до;

- отнаречные — внутри, сквозь, мимо;

- отыменные — вследствие, путем, насчет;

- отглагольные — благодаря, спустя, исключая, включая, кончая.

Над лесом и полем заливается голосистый жаворонок.

Союз в отличие от предлога и частицы используется только в синтаксисе русского языка как связующее звено между членами предложения и самими предложениями.

- тоже, также, и, да, но, зато, только, либо;

- что, когда, как, пока, чтобы, так как, потому что, хотя, если, раз, словно, точно, несмотря на то что.

Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают огромные древние липы (С. Гейченко)

Бытует поверье, что аисты приносят счастье (В. Алешко).

Частица

По значению и роли в предложении различают модальные частицы, придающие различные оттенки:

- утвердительные — да, так, точно, ну да;

- отрицательные — не, ни;

- вопросительные — ли, разве, неужели, а, что ли;

- сравнительные — как, будто, словно, точно, как будто, вроде, как бы;

- усилительные — даже, и, ни, же, ведь, уж, всё, всё-таки, просто, прямо;

- указательные — вот, вон, это;

- уточняющие — именно, как раз, подлинно, ровно;

- выделительно-ограничительные — лишь, только, хоть, всего, исключительно;

- восклицательные — что за, то-то, как, ну и, ведь;

- выражающие сомнение — вряд ли, едва ли.

Укажем формообразующие частицы:

- пусть (пусть светит);

- пускай (пускай поплачет);

- да (да идем же);

- давайте (давайте отправимся);

- бы (сложил бы).

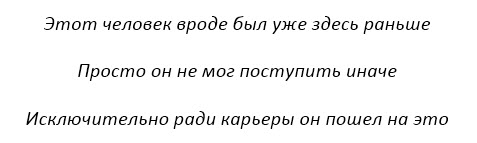

Междометие

— Ой-ой-ой! — ужаснулся Павлик.- Семьсот метров! Неужели море замерзает на такую глубину? (Адамов Г. Б.)

Эта часть речи находится особняком в системе частей речи русского языка, не являясь ни знаменательной, ни служебной.

Междометия существуют непроизводные и производные:

- ау, ах, ох, эге, уф, а, э, увы, фу;

- батюшки, ужас, беда, господи, брось, извините.

Видеоурок

Части речи в русском языке

При изучении любого языка необходимо не просто выучить сотни и тысячи слов, но и понять, как именно они классифицируются. Без этого знания невозможно понять, как складывать слова в предложения, а предложения в единый текст; не получится правильно писать и говорить.

В общем понимании под частями речи подразумевают классы, на которые делятся все слова с учетом их общего значения и грамматического свойства.

Единожды подробно познакомившись с ними в младших классах, юные школьники никогда не забывают их значения для правильного грамотного написания и произношения.

Части речи. Общая информация

В Большом энциклопедическом словаре 2000 г. издания отмечается, что части речи являются классами слов в грамматике. Принадлежность к конкретному классу определяется при наличии:

- Общей системы грамматических категорий;

- Порядка изменения слова.

Значение придается формо и словообразованию, выполнению словами одинаковой синтаксической функции. В русском языке, согласно данным Большого энциклопедического словаря, частей речи – 10. Но в Российском гуманитарном энциклопедическом словаре отмечается, что отнесение слова к конкретной части речи и само количество выделяемых частей речи, как и их состав зависит от теоретической установки авторов грамматического описания.

Кроме того, некоторые лингвисты считают, что в каждом языке свой собственный состав частей речи. Другие же утверждают, что это не так. Большинство специалистов склоняется к тому мнению, что рассматриваемых классов все же больше, чем десять. В последнее время принято выделять 13 частей речи, подразделяя их на самостоятельные (знаменательные) и служебные (особняком стоят междометия).

- Каждая самостоятельная часть речи называет предмет, его действие и признаки, его характеризующие.

- Части речи, которые не соответствует условиям первого пункта называются служебными. В предложении они существуют для выражения отношения между самостоятельными частями речи.

- У каждого слова существует индивидуальное лексическое значение или индивидуальное опознавательное свойство, позволяющее отличить его от других слов в предложении. Кроме того у всех слов имеется определенный набор грамматических свойств.

- Если говорить о лексике существительных, прилагательных и глаголов, то можно привести следующий пример:

- Птица – позвоночное животное с крыльями и клювом, на двух конечностях, покрытое пухом и перьями;

- Звёздный – имеющий или напоминающей своей формой звезду;

- Идти – шагать, ступать, топать, вышагивать.

- Если рассматривать грамматические свойства, то такими словами, как «идти», «бежать», «лететь», «падать» обозначают перемещение в пространстве, тогда как «говорить», «высказываться» — процесс речи, а «радоваться», «сопереживать», «сердиться» — состояние. Общее для них – это действие или состояние. Также слова могут обозначать:

- психологические свойства человека («добрый», «вежливый»);

- отношения во времени и пространстве («утренний», «нижний»).

- Если говорить о лексике существительных, прилагательных и глаголов, то можно привести следующий пример:

Самостоятельные части речи

Cамостоятельная часть речи — слово, которое называет предмет либо описывает его действие и признаки, его характеризующие.

В русском языке бо́льшая часть специалистов выделяет 9 самостоятельных частей речи.

Имя существительное

Словами из этой категории (класса) обозначается: предмет; лицо; явление; понятие .

Для выделения в предложении существительного необходимо задать к каждому из составляющих его слов вопросы кто? или что? Если слово отвечает на этот вопрос, значит, перед читателем, писателем, просто изучающим язык именно существительное. Например:

- слова «человек», «животное», «рабочий» отвечают на вопрос кто?;

- слова «лес», «камень», «дерево» — на вопрос что?

Имена существительные, а точнее предметы и объекты ими обозначающиеся могут быть:

- Одушевленными или неодушевленными ( человек камень ),

- Собственными и нарицательными ( Оля город ).

Они имеют свой Род (дом — мой, кровать — моя, полотенце — моё), а также меняются по падежам и числам (склонение – постоянный грамматический признак существительного). В предложении существительное является подлежащим либо дополнением. Также оно может быть определением, обстоятельством или составлять основу именного сказуемого.

Имя прилагательное

При помощи прилагательных обозначают признак, свойство и принадлежность признака конкретному предмету. Эта часть речи отвечает на вопрос какой? чей? Прилагательные могут быть:

- качественными (низкий, высокий, толстый, широкий, синий, крепкий);

- относительными (городской, февральский, высший);

- притяжательными (мамин, Андрюшин, собачий).

Прилагательное меняется в зависимости от падежа, рода и числа. Соответствующие грамматические признаки зависят от числа, рода и падежа имени существительного.

- Снежный ком — прилагательное Мужского рода единственного числа (ком, он мой).

- Снежная зима — прилагательное женского рода, единственного числа (зима, она моя).

- Снежное поле — средний род, единственное число (поле, оно мое).

- Снежные холмы — последнее прилагательное во множественном числе (холмы, они мои).

В предложении прилагательное в большинстве случаев выступает в роли определения или сказуемого.

Глагол

Глагол характеризует действие или состояние предмета как процесс. Чтобы понять, что перед читателем именно глагол к нему задают вопросы что делать? или что сделать? Форма глагола соответствующая озвученным выше вопросам называется начальной или инфинитивом.

Что сделать? – подарить, отметить, забыть.

Что делать? – мечтать, спать, бегать.

Для выражения грамматических признаков глагола используют такие категории, как: вид; залог; наклонение; время; лицо . Стоит отметить, что у инфинитива или начальной формы глагола нет перечисленных грамматических признаков – дышать, мечтать, говорить .

К непостоянным характеристикам глагола относят род и число. В прошедшем времени он изменяется по числам, а в единственном по родам. В предложении глаголу отводится роль сказуемого.

Числительное

При помощи числительного обозначают количество предметов или порядок их расположения при счете. Отвечает эта часть речи на вопросы сколько? и который?

Сколько? – десять, который? – десятый.

По значению числительные бывают:

- количественными (сколько?) – один, два, десять, миллион;

- собирательными (сколько?) – трое, двое, четверо, обе, оба;

- порядковыми (сколько?) – один, два, три, четыре.

Кроме того, числительные могут быть простыми и составными.

- Простые – один, два, три.

- Составные – сорок пять, сто пять, девяносто девять.

Местоимение

Указывая на предмет, признак или количество, местоимения не обозначают их. В соответствии с разрядом местоимения могут быть:

- личными – Я – волк, ты – селезень, она — утка;

- возвратными – Себя не жалеть;

- притяжательными – Свой дом, наш двор;

- относительными/вопросительными – Чей дом, сколько денег;

- отрицательными – Никто не виноват;

- неопределенными – Кто-то чужой, некто знакомый;

- определительными – Каждый человек, любой желающий, иной выбор;

- указательными — Тот сон, этот случай.

В предложении местоимение выполняет роль подлежащего, дополнения или обстоятельства. Больше информации и Местоимении вы можете узнать в отдельном уроке.

Причастие

Причастие отвечает на такие вопросы, как: какой? какая? какое? что делающий? что сделавший? С помощью этой части речи определяют признак предмета, проявляющийся во времени по действию или состоянию.

Что делающий? – прыгающий. Что сделавший? – прыгнувший.

Помытый пол, вымытая посуда, видимый вред.

Причастия могут быть:

- действительными (в этом случае причастие обозначает признак предмета самостоятельно выполняющего действие) — прыгающий ребенок, лающая собака ;

- страдательными (причастие обозначает признак предмета, подвергающегося внешнему воздействию извне) – скошенная трава .

Причастию свойственны грамматические признаки, которыми обладают глаголы и прилагательные. В предложении выступают в качестве определения.

Деепричастие

Под деепричастием понимается особая форма глагола, с помощью которой выражается добавочное к основному действие, в свою очередь выраженное глаголом-сказуемым. К деепричастию задают такие вопросы, как: что делая? что сделав? ( играя на флейте, сбежав из дома ).

У деепричастия присутствуют грамматические признаки глагола и наречия. Для него характерны:

- Вид (делая – несовершенный вид, сделав – совершенный вид),

- Переходность (собирая, собираясь) и возвратность , а также неизменяемая форма ,

- Деепричастие способно иметь при себе зависимые слова.

Деепричастие в предложении является обстоятельством и зависит от глагола-сказуемого.

Наречие

Наречие выражает признак действия ( летать низко ), другой признак ( крайне слабый ) или признак предмета ( сапоги на вырост ). К наречию задаются такие вопросы: Как? Где? Куда? Откуда? Почему? Сколько? Зачем? Оно может быть:

- знаменательным (быстро, медленно);

- местоименным (зачем, откуда, там, почему-то).

Наречие не изменяется, у него нет рода, числа, оно не спрягается и не склоняется. Оно зависит от других наречий, прилагательного и глагола. Может быть обстоятельством, сказуемым или определением.

Категория состояния

Особая часть речи, с помощью которой обозначают состояние живого существа, природы или окружающей среды — мне жарко, девочке холодно, на улице тепло, дождливо, снежно, морозно .

Категории состояния отличает неизменяемость. В безличном предложении эта часть речи становится сказуемым (За окном морозно). Основные вопросы, на которые отвечает категория состояния – Каково? Как?

Служебные части речи

Служебные части речи не выражают предмет, его качество или свойство, действие или состояние. Они необходимы, чтобы выразить отношение между явлениями и объектами действительности, употребляются исключительно вместе со знаменательными словами.

Предлоги, союзы и частицы не меняются, не могут быть членами предложения, к ним нельзя задать вопрос.

Предлог

При помощи предлога выражают зависимость существительных, прилагательных числительных и местоимений от других частей речи. Пример:

- окунуться в воду;

- прыгнуть с моста;

- купаться спустя день после паводка.

Предлоги – в, с, спустя. В зависимости от происхождения предлоги могут быть первообразными, непроизводными и производными . Также отнаречными (мимо, внутри, сквозь), отыменными (насчет, путем) и отглагольными (благодаря, спустя, включая).

Союзы в предложении служат связующим звеном между однородными его членами, также они связывают части сложного предложения и отдельные самостоятельные предложения. Пример:

- над рекой и лесом летал самолет;

- в магазине случилась распродажа, благодаря этому мы купили новый телефон.

Союзы – и, благодаря. В зависимости от выполняемой ими функции союзы могут быть сочинительными и подчинительными . Например:

- Либо я выживу, либо также пропаду безвестным;

- Несмотря на то, что мы были сильнее, вражеская армия наступала

- Также мы уверили наших противников в стремлении к честной и интересной игре;

- Ребята собирались домой, пока тренер объяснял Ване его ошибки.

Частица

При помощи этой служебной части речи предложение приобретает различный смысловой окрас. Частица также используется для образования форм слов.

Смысловые оттенки предложению придают модальные частицы. Они могут быть:

- Утвердительными – да ( Ну да, вы же всегда правы );

- Отрицательными – не и ни ( Не разрешаю тебе покидать двор ни под каким предлогом );

- Вопросительными – ли, разве ( Разве уже утро, не была ли недавно ночь? );

- Сравнительными – как будто, словно ( Словно ночь опустилась на город );

- Усилительными — даже, и, ни, же ( Даже если вы сумеете оправдаться, вам не избежать наказания );

- Указательными – вот ( Вот эти конфеты купите, они вкусные );

- Уточняющими – именно ( Это именно то, что нам было нужно );

- Выделительно-ограничительными — лишь, только ( Лишь допущенная вами ошибка является причиной катастрофы );

- Восклицательными — что за ( Что за чудеса творятся );

- Выражающими сомнение – едва ли ( Едва ли это уместно в сложившейся ситуации ).

К формообразующим относят такие частицы, как:

- пусть ( пусть уходит );

- пускай ( пускай приезжает );

- да ( да, уже идём );

- давайте ( давайте уедем отсюда );

- бы ( выжил бы ).

«Пусть идет и пускай успокоится, а мы давайте уедем отсюда».

Междометие

С помощью междометий выражают различные чувства и побуждения, не называя их. Междометия не входят ни в категорию самостоятельных, ни в категорию служебных частей речи, это особая категория. Они могут быть непроизводными и производными.

- Непроизводные — ау, ах, ох, эге, уф, а, э, увы, фу ( Увы, это не мое дело ).

- Производные — батюшки, ужас, беда, господи ( Батюшки, бросай ты это дело, оно безнадежное ).

Схема частей речи

Чтобы дать вам наглядное представление о том, сколько частей речи в русском языке, давайте представим их схематически в виде карты.

Таблица частей речи

А для тех кому проще воспринимать информацию иначе, мы собрали все части речи в таблицу. В ней очень удобно рассматривать где какая часть речи находится.

Части речи в русском языке

Существительные

Существительное – часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы: кто? что? (человек, книга). Различаются по родам и изменяются по падежам и числам. Бывают одушевленные (рабочий) и неодушевленные (телевизоры).

Прилагательные

Прилагательное – часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы: какой? какая? какое? какие? Изменяется по родам, числам и падежам. Отличается от причастия тем, что не имеет признаков залога, вида и времени.

- Качественные прилагательные обозначают безотносительное свойство самого предмета, способное проявляться с разной интенсивностью: белый, быстрый, старый. Имеют краткие формы и степени сравнения: бел, быстрее, старейший, самый старый.

- Относительные прилагательные обозначают свойство предмета через его отношение к другому предмету или действию: дверной, железный, надувной, измерительный.

- Притяжательные прилагательные указывают, кому принадлежит предмет, который они определяют: отцов, сестрин, лисий.

Числительные

Числительное – часть речи, обозначающая:

- количество предметов; отвечает на вопрос сколько? ( количественные числительные): два, четырнадцать, сто двадцать пять;

- порядок предметов при счете; отвечает на вопрос который? ( порядковые числительные): второй, четырнадцатый, сто двадцать пятый;

- среди количественных числительных выделяется группа собирательных числительных, обозначающих количество предметов как одно целое: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, девятеро, десятеро, оба, обе.

Местоимения

Местоимение – часть речи, указывающая на лицо, предмет или признак, но не называющая их. Местоимения делятся на:

- Личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они.

- Возвратное: себя.

- Притяжательные: мой, наш, твой, ваш, свой.

- Вопросительно-относительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько.

- Указательные: этот, тот, такой, таков, столько.

- Определительные: сам, самый, весь (вся, всё, все), всякий, каждый, любой, иной.

- Отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, никоторый, некого, нечего.

- Неопределенные: некто, нечто, некоторый, некий, несколько, кто-то, что-то, сколько-нибудь, какой-либо, кое-что и др.

Глаголы

Глагол – часть речи, обозначающая действие или состояние и отвечающая на вопросы: что делать? что делает? что делал? что будет делать?Имеет признаки вида, залога, лица, числа, времени, наклонения и рода (в прошедшем времени, в сослагательном наклонении).

- Инфинитив – неопределенная форма глагола без признаков лица, числа, времени, залога, наклонения и рода: бежать, спать, читать.

- Причастие – неспрягаемая глагольная форма, обозначающая действие или состояние как такой признак предмета, который может изменяться во времени. Изменяется по родам, числам и падежам; имеет признаки залога, вида и времени – этим отличается от прилагательного.

- Действительное причастие обозначает действие, которое совершается самим носителем признака: читающий ученик, расцветший сад.

- Страдательное причастие обозначает признак, возникший в результате воздействия кого-то (чего-то) на носителя признака: брошенный камень, гонимые ветром листья.

- Деепричастие – неизменяемая форма глагола, обозначающая действие как признак другого действия, например: говорил, глядя в глаза; обессилев, присел на скамью. Отличается от причастия тем, что не изменяется; имеет признаки вида и залога.

Наречие

Наречие – часть речи, обозначающая признак действия, качества или предмета и отвечающая на вопросы: как? когда? почему? где? и проч. Основной признак – неизменяемость: медленно, вчера, сдуру, везде и т. д. В состав наречий входят и местоименные наречия: где, нигде, так, как, никак, когда, никогда, иногда, откуда, куда, отсюда, там, туда, почему, потому, поэтому, зачем, затем и т. д.

Предлоги

Предлог – служебная неизменяемая часть речи, соединяющая слова (отличать от союзов, которые соединяют не слова, а синтаксические единицы: члены предложения или части сложного предложения): в, к, с, на, из, у, сквозь, между, ради, посредством, во время, кругом, около, подобно, относительно, согласно, благодаря, спустя, несмотря на, неужели, в силу, в зависимости от, в связи с, по отношению к и проч.

Союзы

Союз – служебная неизменяемая часть речи, соединяющая члены предложения и/или части сложного предложения (отличать от предлогов, которые соединяют не синтаксические единицы, а слова).

- Сочинительные союзы: и, да, а, но, или, либо, тоже, также.

- Подчинительные союзы: когда, прежде чем, пока, что, чтобы, как, так как, потому что, благодаря тому что, так что, будто, словно, если, раз, хотя, несмотря на то что, для того чтобы, не только… но и…, не столько… сколько… и т. д.

Частица

Частицы – служебные слова, придающие дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки предложениям и отдельным словам: не, ни, кое-,-либо, -нибудь, -то, -те, -ся (сь), -ка, -де, же, ли, бы, бывало, да, пусть, пускай, даже, уж, лишь, почти, только, хотя бы, разве, неужели, дай, знай, давай, ну, дескать, мол, ведь, ну и, будто, как будто, точно, словно, вроде, якобы, чай, пожалуй, авось, просто, именно, чуть не, едва ли не, что ли и т. д.

Связка

Связка – это оторвавшееся от парадигмы местоимения или глагола служебное слово. В его функции входит указание на синтаксические отношения между компонентами предложения. К связкам относятся слова это, словосочетание это есть, есть (и другие формы глагола быть), спрягаемые формы глаголов являться, явиться, значить, означать, называться. Связки часто опускаются, и на их месте в предложении ставится тире: Автомобиль – [ есть] не роскошь, а средство передвижения.

Части речи в русском языке: таблица с примерами

Кто считает, что русский язык учить легко, тот не прав, ибо это самый сложный из языков. Ни в одном языке мира нет стольких тонкостей и нюансов: склонений, спряжений, изменений слов по родам и числам. В отдельную группу сложностей языка можно выделить части речи.

Части речи в русском языке

Речь, подобно конструктору состоит из нескольких разных частей. Многие сейчас возразят, что речь состоит из слов и это абсолютно верно. Просто слова – это и есть части речи. Вот, например.

Идет сильный дождь. В этом предложении три слова и три совершенно разные части речи, потому что каждое слово в этом предложении отвечает на разные вопросы.

Если мы спросим «что дождь делает?», то получим ответ «идет». Если просим «какой дождь идет?», то получим ответ «сильный». А на вопрос «что идет», услышим в ответ «дождь».

В русском языке под частями речи понимают группы слов, которые имеют общие признаки по своей морфологии. В разных частях речи для различных групп слов эти признаки не всегда однородны. Более того, все слова русского языка делятся на две группы, немеждометные слова и междометия.

Междометия – это слова, обазначающие эмоции, волеизъявления, или другие формы речевого этикета и в разговорной (а также письменной) речи они не изменяются.

Примеры форм междометий:

Эмоции – «ах», «увы», « да что ж такое», «черт побери», «браво», «ай-яй-яй» и другие.

Волеизъявления – «стоп», «баста», «брысь», «помилуй» и прочие.

Формы речевого этикета– «спасибо», «привет», «до свидания», «не стоит», «пожалуйста» и т.д.

В некоторых случаях междометия могут выступать в форме звукоподражания, например, «хи-хи-хи», «ха-ха-ха», «гав-гав» и прочее. Они не выражают эмоций, или волеизлияний, не являются формами этикета, а могут выступать членами предложения.

Пример.

«А девица – ха-ха-ха, да хи-хи-хи!» В этом случае междометие звукоподражания выполняет роль сказуемого.

Особенность этой части речи состоит в том, что они не вступают ни в какие синтаксические связи другими частями речи и членами в предложениях. Они всегда обособлены и выделяются запятыми с обеих сторон, а в разговорной речи подчеркиваются усилением эмоции.

Немеждометные слова тоже разделяются на две группы: служебные и самостоятельные. Они имеют существенные отличия друг от друга. Например, самостоятельные могут выступать в предложении без служебных, а вот наоборот не получается. Служебные слова в этом случае не изменяются, и выполняют функцию передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными немеждометными словами.

Немеждометные слова тоже разделяются на две группы: служебные и самостоятельные. Они имеют существенные отличия друг от друга. Например, самостоятельные могут выступать в предложении без служебных, а вот наоборот не получается. Служебные слова в этом случае не изменяются, и выполняют функцию передачи формально-смысловых отношений между самостоятельными немеждометными словами.

Примеры служебных немеждометных слов:

Предлоги – все («к», «до», «перед», «после», «в течение», «на» и т.д.).

Союзы – все («и», «да» в значении «и», «как будто», «несмотря на то что» и другие).

Частицы – все («именно», «не», «только», «вовсе»).

В свою очередь самостоятельные слова делятся на местоименные и знаменательные. Знаменательные называют предметы, их признаки, действия, количество, в то время как местоименные указывают на предметы, их признаки, действия, количество, но не называют их. Местоименные слова образуют отдельную часть речи под названием «местоимение», к которым мы вернемся несколько позже.

Примеры местоименных слов:

«стул» — «он», «высокий» — «такой», «легко» — «так», «семь» — «сколько» и т.д.

Знаменательные слова делятся на части речи в зависимости от того, какое значение (обобщенное или необобщенное) они имеют, какие морфологические признаки, синтаксические функции и связки. Из знаменательных слов выделяют пять групп частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, наречие и глагол.

Каждая самостоятельная часть речи должна иметь обобщенное значение, морфологические признаки, синтаксические функции и связки. Например, имя существительное – самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения. Или глагол – самостоятельная часть речи, обозначающая действие, изменяется по родам и числам, в предложении выполняет синтаксическую функцию сказуемого, может входить в составное сказуемое, или играть роль подлежащего, дополнения, определения или обстоятельства.

Имя существительное

Как уже говорилось, разные части речи отвечают на разные вопросы. Существительное отвечает на вопросы «кто?» или «что?». На эти же вопросы отвечают, как одушевленные, так и неодушевленные предметы.

Имя существительное – самостоятельная часть речи, относящаяся к знаменательным словам, обозначающая предмет, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения.

Имя существительное обозначает все, что нас окружает, т.е. и живое (одушевленное), и неживое, (неодушевленное). Это и люди, и звери, и птицы, и насекомые, и предметы, и вещи, и события и прочее.

Попытаемся найти имя существительное в предложениях из «Сказки о царе Салтане…»

Пример 1.

Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем три существительных.

- что – ель

- что — дворец

- что – дом

Пример 2.

Белка в нем живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем четыре существительных.

- кто – белка

- кто – затейница

- что – песенки

- что – орешки

Пример 3.

Ядра – чистый изумруд, слуги белку стерегут.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, что в нем четыре существительных.

- что – ядра

- что – изумруд

- кто – слуги

- кто – белка

Имя прилагательное

Чтобы не уподобляться персонажу комедии Фонвизина «Недоросль» Митрофанушке и не говорить, что «эта дверь – прилагательна, потому что она прилагается…», нужно понимать, что же это на самом деле такое и как отличить прилагательное в предложении.

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, относящаяся к знаменательным словам, обозначающая определение предмета, имеет род, изменяется по числам, склоняется по падежам, в предложении выполняет синтаксическую функцию определения или именной части составного именного сказуемого.

Например.

В функции определения – лист (какой?) зеленый, солнце (какое?) яркое, погода (какая?) дождливая, дни (какие?) пасмурные.

В функции составного именного сказуемого:

Вего походка была небрежна и ленива. Вода у берега чистая, голубая и прозрачная.

Короче становился день… .

В предложениях имя прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?», «чья?», «чьи?». Оно всегда относится к кому-то или к чему-то, давая этому предмету, вещи, событию или явлению (и так далее) описательную характеристику.

С помощью суффиксов и окончаний любое существительное можно превратить с прилагательное. Например, солнце – солнечный, красота – красивый, ум – умный, стекло – стеклянный, мех – меховой и т.д.

Приведем примеры прилагательных, используя вступительную часть поэмы Пушкина «Руслан и Людмила.

Приведем примеры прилагательных, используя вступительную часть поэмы Пушкина «Руслан и Людмила.

Пример 1.

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом…

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- дуб какой – зеленый

- цепь какая – златая

- кот какой – ученый

Пример 2.

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- на дорожках каких – неведомых

- зверей каких – невиданных

- ножках чьих – курьих

Пример 3.

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, сколько в нем прилагательных.

- брег какой – песчаный, пустой

- витязей каких – прекрасных

- из вод каких – ясных

- дядька какой — морской

Имя числительное

Имя числительное – самостоятельная часть речи, обозначающая количество чего-либо, изменяется по родам и числам, в предложении может выполнять какую угодно выполняет синтаксическую функцию. Эта часть речи отвечает на вопросы «сколько?», «который?».

Например.

Который час? – Восемь часов вечера

Сколько ему лет? – Ему пятнадцать.

Сколько километров до города? – До города сорок пять километров.

Особенность написания числительных состоит в следующем. Если числительное состоит их двух или трех и более слов, то каждое пишется отдельным словом, например, тридцать три, сорок восемь, двести двадцать два.

При написании числительных от пятнадцати до девятнадцати в именительном падеже и при перечислении сотен ,где есть мягкий знак, нужно руководствоваться следующим правилом.- Мягкий знак ставится только в одном месте слова: либо в середине, либо в конце.

При написании числительных от пятнадцати до девятнадцати в именительном падеже и при перечислении сотен ,где есть мягкий знак, нужно руководствоваться следующим правилом.- Мягкий знак ставится только в одном месте слова: либо в середине, либо в конце.

Например, шестнадцатЬ (вместо шестЬнадцатЬ), пятнадцатЬ (вместо пятЬнадцатЬ), семнадцатЬ (вместо семЬнадцать), восемнадцатЬ (восемЬнадцатЬ), девятнадцатЬ (девятЬнадцать).

И сотни: пятЬсот (вместо пятсот), шестЬсот (вместо шестсот), семЬсот (вместо семсот), восемЬсот (вместо восемсот), девятЬсот (вместо девятсот). Так пишется потом, что это число образовано путем соединения двух числительных. Например, пятьсот – пять сотен, шестьсот – шесть сотен и так далее.

То же самое касается и десятков. ПятЬдесят (вместо пятдесят), шестЬдесят (вместо шестдесят), семЬдесят (вместо семдесят), восемЬдесят (вместо восемдесят). Объяснение аналогичное: число образовано путем соединения двух числительных, пять десятков, шесть десятков и так далее.

Мягкий знак в таких словах встречается только один раз.

Написание следующих слов нужно запомнить. Двести, триста, четыреста, четыре, девяносто, тысяча.

Местоимение как часть речи

Местоимение – это самостоятельная часть речи, но употребляются они вместо существительного или прилагательного в предложении. Т.е. если дословно понимать это название, то местоимение в предложении употребляется вместо имени. Оно не называют того, ком говорится, а лишь указывает на него.

Примеры местоимений: «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они», «эта», «этот», «это», «та», «тот», «те».

Местоимения экономят время разговора и делают нашу речь разнообразнее.

Наречие

Наречие – самостоятельная часть речи, обозначающая количество чего-либо, изменяется по родам и числам, в предложении может выполнять синтаксическую функцию обстоятельства.

Наречие отвечает на вопросы «когда?», «как?», «куда?».  Примеры наречий

Примеры наречий

Вчера была сильная гроза

Я очень испугалась

Он быстро побежал домой.

Глагол

Глагол – самостоятельная часть речи, обозначающая действие, изменяется по родам и числам, в предложении выполняет синтаксическую функцию сказуемого, может входить в составное сказуемое, или играть роль подлежащего, дополнения, определения или обстоятельства.

Иными словами, от других частей речи глагол отличается тем, что он отвечает на вопрос «что делать?» и «что сделать?». Вот примеры глаголов: «играть» ,»нырять», «прийти», «пойти», «сидеть» и т.д. Все действия – это глагол.

Примеры глаголов в предложениях рассмотрим на примере фрагментов рассказов русских посалите.

Пример1.

В оном из вагонов третьего класса очутились двое пассажиров.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

- что сделали – очутились

Пример 2.

Несколько лет тому назад в своем имении жил барин Троекуров Кирилла Петрович

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

- что делал – жил

Пример 3.

Однажды весной, в час жаркого заката на Патриарших появилось двое.

Ставим вопросы к каждому члену предложения и определяем, где глагол.

- что сделало — появилось

Служебные части речи

К служебным частям речи относятся следующие:

- Предлог – служебная часть речи, которая связывает в предложении другие части речи по значению. Всегда стоят радом с существительными, местоимением, прилагательным или числительным, бывают простые и сложные. Примеры предлогов «в» «по», «на», «к», «до», «у», «с», «под», «без», «возле» — простые, «из-за», «из-под», «по-за», «по-над», «по-под», «с-под», «для-ради», «за-ради» — сложные.

Например: на столе, возле стула, стоял у реки, словно без рук, из-за стола, из-под шкафа; спрятался по-за корчму (Куприн), по-над берегом моря рысью поскакал (Гайдар), трое едут по-под лесом (Толстой). - Союз – служебная часть речи, которая выполняет следующие функции: связывает однородные члены предложения, сложные части в предложении, предложения в тексте. Например. «Паша уже давно побывал и на речке, и в лесу, и в поле» (однородные члены предложения). «Не может быть, чтобы он был прав» (части сложного предложения). «бел жаркий день. И очень хотелось купаться. Но мама не разрешала.» (предложения в тексте)

Союзы бывают непроизвольные, произвольные, простые и сложные. Примеры союзов

«и», «да», «но», «чтобы», «однако», «зато», «или», «ни…ни», «потому что», «когда», «если», «то», «так как», «тоже», «будто», «перед тем как», «в то время как». - Частица – служебная часть речи, которая вносит в предложение различные оттенки значения или служит для образования наклонении глагола. Например, «Неужели вы захотите поссориться с мной» — частица «неужели». «Поди-ка сюда, присядь со мной». – частица «ка». «Жил бы он славно, кабы глаза не стали болеть» — частица «бы», «кабы», «не». «Пускай все уйдут» — частица «пускай». «Не упало ни капли» — частицы «не» и «ни». «Разве не весело?» — частицы «разве» и «не».

- Междометие –служебная часть речи, выражает различные действия, эмоции, но не называет их. Бывают производные («ужас!», «прочь!», «то-то же» «как же» и др.) и непроизводные («а!», «о!», «у!», «ах», «ну», «ой», «э!» и другие).

Примеры

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона».

«Ах! Как хороша!»

Таблица с примерами

В таблицу мы внесем отличительные особенности разных частей речи и приведем примеры.

Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом.

Белка в нем живет ручная, да затейница какая. Белка песенки поет, да орешки все грызет.

Белка, затейница, песенки, орешки

Ядра – чистый изумруд, слуги белку стерегут.

Ядра, изумруд, слуги, белка

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом…

1)дуб какой – зеленый

2)цепь какая – златая

3) кот какой – ученый

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей

1)на дорожках каких – неведомых

2) зверей каких – невиданных

3) ножках чьих – курьих

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской

1)брег какой – песчаный, пустой

2) витязей каких – прекрасных

3) из вод каких – ясных

В оном из вагонов третьего класса очутились двое пассажиров.

1)что сделали – очутились

Несколько лет тому назад в своем имении жил барин Троекуров Кирилла Петрович

1)что делал – жил

Однажды весной, в час жаркого заката на Патриарших появилось двое.

Что такое части речи – из чего состоят предложения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

В этой статье мы расскажем, что такое ЧАСТИ РЕЧИ. Эту тему любой школьник начинает изучать еще в первом классе.

И потом она, так или иначе, присутствует на всех уроках русского языка вплоть до окончания школы.

Часть речи — это .

Части речи – это группы слов, которые можно объединить по морфологическим и грамматическим признакам. К тому же они выполняют одинаковые функции в предложениях.

В русском языке выделяют следующие части речи:

- Имя существительное

- Местоимение

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Глагол

- Наречие

- Причастие

- Деепричастие

- Предикатив

- Союз

- Предлог

- Частица

- Междометие

- Модальные слова

Первые девять позиций в этом списке, то есть от имени существительного до предикатива, называются САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ частями речи.

Они могут существовать сами по себе, без других слов и нести при этом определенную информацию.

А вот союз, частица и предлог – это СЛУЖЕБНЫЕ части речи.

Они могут только идти в связке с другими словами из основной группы. А сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. И их легко распознать, так как к ним невозможно подобрать вопрос.

И наконец, междометия и модальные слова не относятся к какой-то определенной группе. Они нечто среднее между самостоятельными и служебными частями речи. Их так иногда и называют СЛУЖЕБНО-САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ.

История изучения частей речи

Считается, что самым первым человеком, который всерьез решил делить слова по классам, был древнегреческий философ и ученый Платон. Было это еще в 5-4 веке до нашей эры. Но классификация Платона была самой простой.

Он просто поделил все слова на две категории – имя и действие. То есть фактически в первой группе было большинство слов, а во второй только глаголы и деепричастия.

Если же говорить о российской истории, то тут пальма первенства у Михаила Ломоносова. В конце 18-века он издал книгу «Российская грамматика». И в ней он выделил две главные части речи – существительное и глагол. И было еще шесть служебных частей – наречие, местоимение, причастие, междометие, союз и предлог.

В дальнейшем история знает несколько важных этапов:

- 1831 год – известный русский филолог Александр Востоков издает «Русскую грамматику». Она очень похожа на труд Михаила Ломоносова, но в ней появляется прилагательное, как самостоятельная часть речи. А причастие названо ее частным случаем.

- 1858 год – Лингвист и историк Федор Буслаев издает свой труд «Опыт исторической грамматики». В нем количество частей речи уже девять. Три основных – существительное, прилагательное и глагол. И шесть служебных – числительное, местоимение, наречие, междометие, союз и предлог.

- 1901 год – Филипп Фортунатов (еще один русский лингвист) издал «Практическое языковедение». В нем он добавил к самостоятельным частям речи – наречие. А междометие, наоборот, вынес в отдельный класс.

- 1960 год – советский ученый Михаил Панов выпустил специальный учебник «О частях речи в русском языке». И в ней он разделил части реи на три категорию. В первую вошли существительное, прилагательное, глагол, наречие и деепричастие. Во вторую – числительные, местоимения и причастия. А в третью – междометия, частицы, предлоги и союзы.

Последний вариант максимально похож на тот, который используется и современными лингвистами. И теперь пришло время рассмотреть каждую часть речи более подробно.

Имя существительное

Имя существительное – часть речи, которая может обозначать:

- различные предметы – книга, дерево, дом;

- явления природы – дождь, молния, торнадо;

- признаки – белизна, смелость;

- события – юбилей, праздник, смерть;

- действия – сон, прыжок.

Существительные отвечают на вопросы «Кто?» и «Что?».

Их отличительные признаки:

- Имеют род – мужской (лук), женский (ночь) и средний (окно);

- Имеют склонение – 1-ое (книга), 2-ое (дом) и 3-е (тетрадь);

- Изменяются по числам – единственное (карандаш) и множественное (карандаши);

- Изменяются по падежам – именительный (костюм), родительный (костюма), дательный (костюму), винительный (костюм), творительный (костюмом) и предложный (о костюме);

- Бывают неодушевленными (тарелка) и одушевленными (собака);

- Бывают именами нарицательными (девочка) и собственными (Дарья).

В предложениях имена существительными чаще всего бывают подлежащими и дополнениями. И подчеркиваются как в примере:

Местоимение

Местоимение – это часть речи, которая не говорит о конкретных предметах, не называет их количество или признаки. Оно всего лишь указывает на их наличие.

Все местоимения делят на следующие категории:

- Личные – я, ты, вы, мы, он, оно, она;

- Притяжательные – мой, твой, их, его, ее, наш, ваш;

- Отрицательные – никто, ничто, ничей, никакой, нечего, некого, нисколько;

- Возвратное – себя;

- Вопросительные – кто, что, каков, какой, сколько, чей, который;

- Определительные – любой, самый, сам, целый, каждый, иной, другой, весь;

- Неопределенные – нечто, некто, несколько, некоторый, что-нибудь, какой-то, кое-кто, кое-что;

- Указательные – столько-то, столько, такой-то, тот-то, такой, таков, тот, этот.

Также местоимения имеют три лица – 1-ое (я, мы), 2-ое (ты, вы) и 3-е (он, оно, она, они).

И в предложении эта часть речи может быть подлежащим, дополнением или обстоятельством.

Имя прилагательное

Прилагательное – часть речи, которая отвечает на вопросы «Какой?» и «Чей», а также на их производные. Обозначает признак предмета.

Например, клубника может быть – спелой, красной, большой, свежей, мытой и так далее.

Прилагательные бывают:

- Качественные – обозначают основные признаки предмета. Например, красный, верхний, мокрый.

- Относительные – признаки, которые относятся к другим предметам. Например, летний день (день лета), деревянный дом (дом из дерева);

- Притяжательные – признаки, показывающие принадлежность к какому-то живому существу. Например, отцовский совет, лисий хвост, Дашин дневник.

Прилагательное чаще всего связано с существительным. И меняется вместе с ним по родам, числам и падежам. А в предложении эта часть речи, как правило, играет роль определения.

Имя числительное

Числительное – это часть речи, которая показывает или порядок предметов, или просто их количество. Отвечает на вопросы «Сколько?» и «Который?».

Числительные бывают:

- Количественные – пять, двадцать, сто пятьдесят;

- Собирательные – двое, пятеро, оба, обе;

- Порядковые – второй, пятый, десятый, сорок восьмой.

Числительные можно назвать универсальной частью речи. В предложении они могут быть практически на любой позиции, даже сказуемым.

Глагол

Глагол – вторая по важности часть речи после существительного. Он обозначает или действие, или состояние предмета. Отвечает на вопросы «Что делать?» и «Что сделать?», а также их производные.

Признаки глаголов:

- Изменяются по времени – настоящее (читает), прошедшее (читал) и будущее (будет читать);

- Изменяются по числам – единственное (читает) и множественное (читают);

- В прошедшем времени и единственном числе изменяются по родам – мужской (читал), женский (читала) и средний (читало);

- Бывают совершенные и несовершенные.

- Имеют два вида спряжения.

Также глаголы имеют так называемую начальную форму, или инфинитив. В этом случае они отвечают на вопрос «Что делать?» и не разделяются на рода, числа или время. Например, читать, бежать, стрелять.

В предложении глаголы почти всегда являются или самостоятельными сказуемыми, или частью составного сказуемого.

Наречие

Наречие – это часть речи, которая характеризует признак действия. То есть оно похоже на прилагательное, но при этом употребляется не с существительным, а с глаголом. Отвечает сразу на несколько вопросов – «Как?», «Куда?», «Где?», «Откуда?», «Зачем?» и «Почему?».

Признаки наречия:

- Обозначают признак действия – шел быстро;

- Обозначают признак признака – крайне непослушный;

- Обозначают признак предмета – чтение вслух;

- Не имеют родов, чисел, падежей;

- Не склоняются и не спрягаются;

В предложении чаще всего наречия выступают в роли обстоятельств. Хотя также могут быть определениями.

Причастие

Причастие — это часть речи, по которой можно определить признак предмета по состоянию или действию. Оно отвечает на вопросы «Что сделавший?», «Что делающий», «Какой?» и его производные.

Признаки причастий:

- Причастия называются действительные, если они обозначают признак, который выполняет сам предмет. Например, плачущий ребенок, светящее солнце, лающий пес.

- Причастия называются страдательные, если на признак оказывает действие не сами предметом, а чем-то извне. Например, постиранное белье, сгоревший костер, пробитое колесо.

- Причастие изменяется по родам, падежам и числам.

- Причастие в краткой форме может изменяться по родам.

- Причастия имеют только два времени – настоящее и прошедшее.

Причастие может быть в предложении как само по себе, так и с другими словами, и тогда это называется причастный оборот. И само причастие, и оборот выполняют роль определения.

Деепричастие

Деепричастие – особая форма глагола, обозначающее дополнительное действие к основному процессу. Отвечает на вопросы «Что сделав?» и «Что делая?».

Интересно, что некоторые лингвисты не считают деепричастие отдельной частью речи, а лишь ответвлением глагола. Но большинство, в том числе и школьные учебники, описывают деепричастие как часть речи.

Деепричастие объединяет в себе признаки глагола и наречия:

- Бывают совершенные и несовершенные – читая (несовершенная форма) и прочитав (совершенная форма);

- Напрямую зависит от основного глагола;

- Может иметь зависимые слова и образовывать вместе с ними деепричастный оборот;

Одно из главных правил русского языка – деепричастие и деепричастный оборот обязательно выделяются в предложении запятыми. И они играют роль обстоятельства.

Предикатив

Предикатив еще называют категорией состояния. Это слова, которые обозначают состояние живых существ или окружающей среды. Очень часто употребляются вместе с основным глаголом, а предикатив выступает в роли связки.

В предложениях предикативы – как с глаголами, так и сами по себе — являются сказуемыми.

Союз – одна из служебных частей речи. Она нужна, чтобы соединить однородные члены в предложении, части сложного предложения или сразу несколько предложений в одно.

Союзы бывают:

- Сочинительными – и, да, но, также, тоже, либо, только, зато;

- Подчинительными – что, как, когда, чтобы, пока, потому что, так как, раз, если, хотя, несмотря на то что, точно, словно.

Предлог

Предлог – это служебная часть речи, которая показывает зависимость одних членов предложения от других.

Предлоги бывают:

- Непроизводные, их еще называют первообразные – у, о, к, в, с, из, при, от, до, над, через, без;

- Производные, образованные от других частей речи – отыменные (путем, насчет, вследствие), отнаречные (мимо, сквозь, внутри) и отглагольные (кончая, включая, исключая, спустя, благодаря).

Частица

Частица – еще одна служебная часть речи, основная функция которой сводится к тому, чтобы образовывать новые слова или придавать уже существующим словам специальные интонационные оттенки.

Частицы бывают:

- Утвердительные – ну да, точно, так, да;

- Вопросительные – что ли, а, неужели, ли, разве;

- Указательные – это, вон, вот;

- Отрицательные – ни, не;

- Усилительные – прямо, просто, все-таки, уж все, ведь, же, ни, и, даже;

- Сравнительные – как бы, вроде, как будто, точно, словно, будто, как;

- Восклицательные – ведь, ну и, как, то-то, что за;

- Выделительные – исключительно, всего, хоть, только, лишь;

- Уточняющие – ровно, подлинно, как раз, именно;

- Сомнительные – едва ли, вряд ли.

Междометие

Междометие – часть речи, с помощью которой можно выразить различные побуждения или чувства, но при этом не называть их конкретно.

Междометия бывают:

- Непроизводные – фу, увы, э, а, уф, эге, ох, ах, ау;

- Производные – извините, брось, господи, беда, ужас, батюшки.

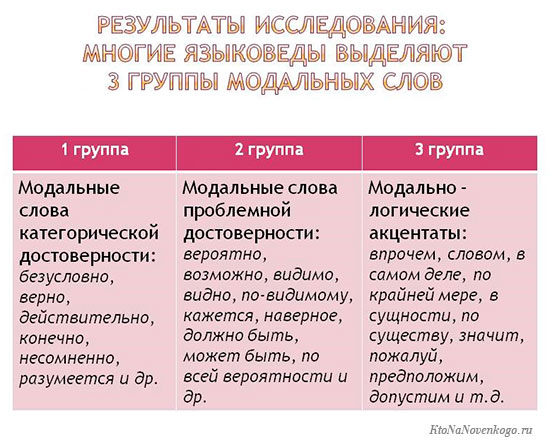

Модальные слова

И последняя часть речи в нашем списке.

Модальные слова показывают отношения человека к тому, что он говорит.

Примеры модальных слов:

- Утвердительные – безусловно, конечно, факт, правда;

- Предположительные – может быть, наверное, вряд ли, возможно, кажется;

- Эмоциональные – к сожалению, к счастью;

- Порядок – в частности, во-первых;

- Источник информации – по слухам, говорят;

- Привлекающие внимание – понимаете ли, видите ли.

Вот и все, что мы хотели рассказать о частях речи.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Картинки в статье отличные. Их просто распечатать и заучивать школьникам.

Вообще части речи в русском языке — это очень понятная тема. Просто достаточно задать правильный вопрос к слову и уже на 90% понятно, что это за часть речи. Надо просто самим родителям позаниматься с ребенком 1-2 часа, чтобы он просто наизусть выучил и тогда проблем вообще не возникнет. Я вон со своей заучил и сейчас как семечки щелкает все части речи.

Части речи в русском языке

Части речи в русском языке — это классы, по которым распределяются слова в соответствии с их общим значением и грамматическими свойствами.

Общее значение слов одной части речи

У каждого слова имеется лексическое значение, которое является его индивидуальным опознавательным свойством среди других слов русского языка, например:

- лес — это пространство, заросшее деревьями и кустарниками;

- добрый — это благожелательный, отзывчивый к людям, готовый помочь;

- гулять — ходить не торопясь, отдыхать.

Кроме лексического значения, каждое слово обладает набором определенных грамматическим свойств, отвлеченных от конкретной семантики лексемы. Например, слова «бежать», «броситься», «нестись», «лететь» обозначают перемещение в пространстве, слова «сказать», «говорить», «высказаться» — процесс речи; слова «сердиться», «радоваться», «сочувствовать» — состояние. Всех их объединяет общее значение действия или состояния.

Слова «наивный», «смелый», «застенчивый» обозначают психологические свойства человека; «ночной», «вечерний», предутренний» — временные отношения, «верхний», «нижний» — пространственные отношения. Наряду с этим все указанные лексемы имеют нечто общее, объединяющее их: они обозначают признак предмета.

Слова «быстро» (ответить как? быстро), «громко» (спеть как? громко), «весело» (прыгать как? весело) обозначают образ действия.

В соответствии с этой способностью лексем обозначать что-то общее, а также сообразно с их грамматическими признаками и синтаксической ролью все слова русского языка делятся на классы — части речи.

Что такое части речи?

Каждая часть речи характеризуется общностью значения и характерным набором грамматических признаков. Тип общего значения позволяет выделить самостоятельные, или знаменательные, части речи и служебные, а также указать особую часть речи междометие.

Таблица с примерами

Посмотреть таблицу «Части речи в русском языке» с примерами для 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов можно здесь ( ссылка откроется в новой вкладке ).

Самостоятельные части речи

Имя существительное

Слова этой части речи обозначают предмет, лицо, явление, понятие и отвечают на вопросы кто? что?

Например:

- (кто?) малыш, лиса, дедушка;

- (что?) букварь, гроза, радость.

Имена существительные имеют грамматическую категорию одушевленности/неодушевленности и ряд морфологических признаков.

Существительные изменяются по падежам и числам, что называется склонением, и имеют категорию рода:

- отец — мужской род;

- девочк а — женский род;

- озер о — средний род.

В зависимости от категории рода существительные относятся к определенному типу склонения. Склонение является постоянным грамматическим признаком существительного.

В предложении слова этой части речи чаще всего выступают в роли подлежащего и дополнения. Существительные могут выполнять синтаксическую роль определения, обстоятельства и быть в составе именного сказуемого.

Имя прилагательное

Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает признак, свойство или принадлежность признака предмету и отвечает на вопросы какой? чей?

По лексико-грамматическому значению имена прилагательные делятся на разряды:

Качественные прилагательные имеют краткую форму и степени сравнения:

- темный — тёмен; светлый — светел;

- темнее, более темный; темнейший, самый темный.

Прилагательные изменяются по падежам, родам и числам :

- бел ый снег,;

- бел ая скатерть;

- бел ое покрывало;

- бел ые ромашки.

В предложении прилагательные выступают в роли определения, согласуясь с определяемым словом в роде, числе и падеже, а также могут употребляться в роли сказуемого.

Числительное

Числительное — это часть речи, которая обозначает количество или порядок при счете предметов и отвечает на вопросы сколько? который?

В соответствии со значением различают:

- количественные числительные: (сколько?) два, пятнадцать, триста, миллион;

- собирательные числительные: (сколько?) трое, пятеро, десятеро, оба, обе;

- порядковые числительные: (который?) первый, десятый, двадцать пятый.

Местоимение

Местоимение — это часть речи, которая указывает на лицо, признак или количество, конкретно не обозначая их.

- личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они;

- возвратное: себя;

- притяжательные: мой, твой, наш, ваш, свой;

- относительные/вопросительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько;

- отрицательные: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько;

- неопределенные: некто, нечто, кто-то, кое -кто, какой-то, что-нибудь, некоторый, несколько;

- определительные: сам, самый, любой, иной,каждый, целый, весь, другой;

- указательные: этот, тот, таков, такой, тот-то, такой-то, столько, столько-то.

Глагол

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета как процесс и отвечает на вопросы что делать? что сделать? (читать, прочитать).

Грамматические признаки глагола выражаются с помощью категорий вида, залога, наклонения, времени и лица, например:

- (что делать?) писать — (что сделать?) переписать;

- рисуешь, рисовала, будет рисовать; нарисовал бы, нарисуйте;

- отправлю, отправишь, отправите, отправят.

Категории вида, наклонения, времени и лица составляют специфику глагола как самостоятельной части речи. Каждая глагольная форма обладает этими грамматическими признаками или их частью. Например, начальная форма глагола, инфинитив, не имеет грамматических признаков залога, наклонения, времени, лица, рода и числа:

- убрать

- слышать

- увлечь

Глагол имеет также непостоянные категории числа и рода, но они неспецифичны для глагола, так как свойственны многим частям речи.

Оригинал изображения: drofa-ventana.ru

Глагол выполняет роль сказуемого в предложении.

Причастие

Причастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию или состоянию и отвечает на вопросы что делающий? что сделавший? какой? какая? какое? и пр.(пишущий ученик, видимый издали, вылинявшая рубашка, покрашенный пол).

Различают виды причастий:

1. действительные, если причастия обозначают признак предмета, который сам выполняет действие:

- смеющийся ребенок;

- дети, увидевшие ежика;

2. страдательные, обозначающие признак предмета, на который направлено действие извне:

- колеблемый ветром;

- постиранное белье.

- вид совершенный и несовершенный;

- время — настоящее и прошедшее;

- переходность

- возвратность

Признаки прилагательного у причастий:

- начальная форма — форма именительного падежа единственного числа мужского рода;

- полная и краткая форма (у страдательных причастий);

- изменяется по родам, числам и падежам;

- в краткой форме изменяется по родам (выстроен, выстроена, выстроено).

В предложении причастие и причастный оборот являются определениями.

Деепричастие

Деепричастие — особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом-сказуемым и отвечает на вопросы что делая? что сделав? (отвечая, сбежав).

Деепричастие имеет грамматические признаки глагола (вид, переходность, возвратность) и наречия (неизменяемая форма).

Наречие

Наречие — это часть речи, которая обозначает признак действия (слушать внимательно), другого признака (крайне невнимательный) или признак предмета (пальто навырост) и отвечает на вопросы как? где? куда? откуда? почему? сколько? зачем?

Различают знаменательные (быстро, полностью, вперевалку) и местоименные наречия (зачем, откуда, здесь, там, почему-то).

Основным грамматическим признаком наречия является его неизменяемость. Качественно-определительное наречие может образовать степени сравнения:

- весело — веселее, веселее всех;

- далеко — дальше, дальше всех.

В предложении слова этой части речи выступают в роли обстоятельств, определений, части именного сказуемого.

Категория состояния

Категория состояния — это часть речи, которая обозначает состояние живых существ, природы, окружающей среды (холодно, жарко, больно, дождливо)

- неизменяемость

- употребление в роли главного члена — сказуемого в безличном предложении.

Мне надо решить это вопрос сегодня.

Слова категории состояния называют также безлично-предикативными словами.

Служебные части речи

Служебные слова не являются наименованиями предметов, их качеств и свойств, действий или состояний, поэтому их называют незнаменательными. Они служат для выражения отношений между явлениями и объектами действительности, названными знаменательными словами, и употребляются только вместе с ними.

К служебным частям речи относятся:

- предлоги

- союзы

- частицы

Все служебные слова не изменяются, не являются членами предложения. К ним нельзя задать синтаксический вопрос. Они используются в словосочетании и предложении как формально-грамматические средства.

Предлог

Предлог — это служебная часть речи, которая выражает зависимость существительного, прилагательного, числительного и местоимения от других слов в словосочетании и предложении.

Например:

- встретить у реки;

- вернуться в деревню;

- приехать спустя три дня;

- каждый из нас.

По происхождению предлоги различают первообразные, непроизводные, и производные:

- в, к, у, о , от, при, из, без, через, над, на, с, до;

- отнаречные — внутри, сквозь, мимо;

- отыменные — вследствие, путем, насчет;

- отглагольные — благодаря, спустя, исключая, включая, кончая.

Союз — служебная часть речи, которая используется для соединения однородных членов, частей сложного предложения и самостоятельных предложений.

Над лесом и полем заливается голосистый жаворонок.

Союз в отличие от предлога и частицы используется только в синтаксисе русского языка как связующее звено между членами предложения и самими предложениями.

- тоже, также, и, да, но, зато, только, либо;

- что, когда, как, пока, чтобы, так как, потому что, хотя, если, раз, словно, точно, несмотря на то что.

Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают огромные древние липы (С. Гейченко)

Бытует поверье, что аисты приносят счастье (В. Алешко).

Частица

Частица — служебная часть речи, которая вносит в предложение различные смысловые оттенки и служит для образования форм слов.

По значению и роли в предложении различают модальные частицы, придающие различные оттенки:

- утвердительные — да, так, точно, ну да;

- отрицательные — не, ни;

- вопросительные — ли, разве, неужели, а, что ли;

- сравнительные — как, будто, словно, точно, как будто, вроде, как бы;

- усилительные — даже, и, ни, же, ведь, уж, всё, всё-таки, просто, прямо;

- указательные — вот, вон, это;

- уточняющие — именно, как раз, подлинно, ровно;

- выделительно-ограничительные — лишь, только, хоть, всего, исключительно;

- восклицательные — что за, то-то, как, ну и, ведь;

- выражающие сомнение — вряд ли, едва ли.

Укажем формообразующие частицы:

- пусть (пусть светит);

- пускай (пускай поплачет);

- да (да идем же);

- давайте (давайте отправимся);

- бы (сложил бы).

Междометие

Междометие — особая часть речи, которая выражает различные чувства и побуждения, но не называет их конкретно.

— Ой-ой-ой! — ужаснулся Павлик.- Семьсот метров! Неужели море замерзает на такую глубину? (Адамов Г. Б.)

Эта часть речи находится особняком в системе частей речи русского языка, не являясь ни знаменательной, ни служебной.

Междометия существуют непроизводные и производные:

- ау, ах, ох, эге, уф, а, э, увы, фу;

- батюшки, ужас, беда, господи, брось, извините.