3.9. Деепричастие. Морфологический разбор деепричастий

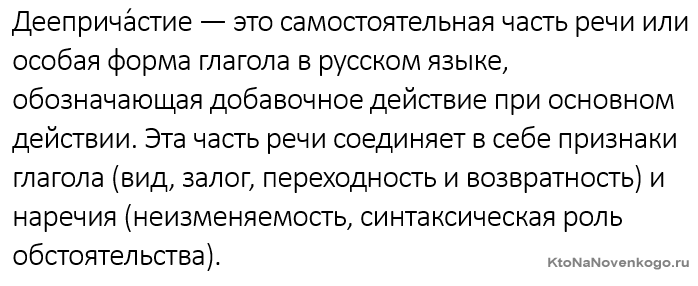

1. Как уже отмечалось (см. п. 3.1. Части речи. Слово и его формы), деепричастие характеризуется в лингвистике по-разному.

Одни языковеды считают деепричастия особой формой глагола, другие – самостоятельной частью речи. В данном пособии мы придерживаемся последней точки зрения.

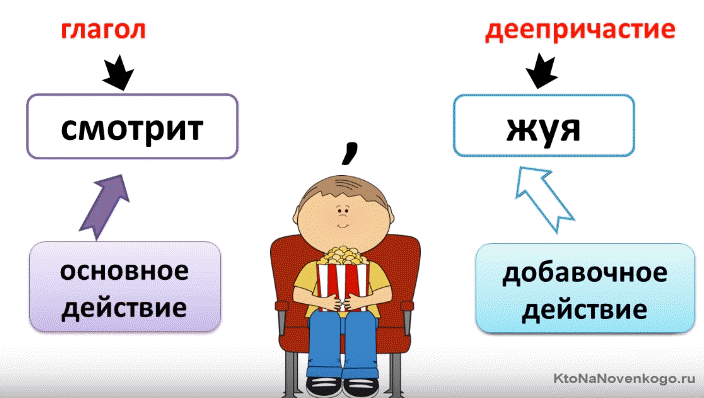

Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие, объединяет в себе свойства глагола и наречия и показывает, каким образом, почему, когда совершается действие, вызванное глаголом-сказуемым.

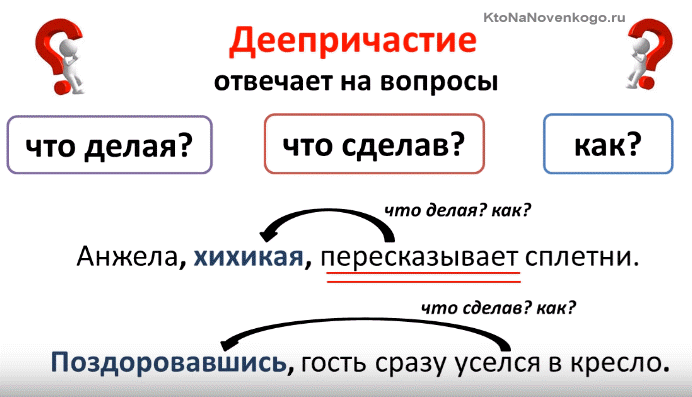

Деепричастие отвечает на вопросы что делая? что сделав? Возможны также вопросы как? почему? каким образом? когда? и др.

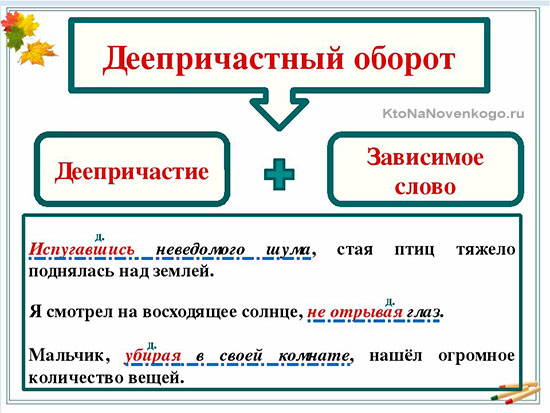

Деепричастие с зависимыми от него словами называется деепричастным оборотом.

Основные признаки деепричастия

2. Образование деепричастий – деепричастия образуются от глаголов с помощью специальных суффиксов – -а, -я, -в, -вши, -ши :

-

деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени с помощью суффиксов -а, -я :

замолчать : замолча –ть → замолча в ;

решить : реши –ть → реши в ;

заняться : заня –ть– ся → заня вши сь;

принести : принес –ти → принес ши .

3. Одиночные деепричастия могут утрачивать признаки глагола и переходить в разряд наречий. В этом случае бывшие деепричастия перестают обозначать второстепенное действие (их нельзя заменить глагольными формами, к ним обычно нельзя задать вопросы что делая? что сделав?), а обозначают лишь признак действия, как наречия, и отвечают на вопрос как? Деепричастия, перешедшие в разряд наречий, не выделяются запятыми.

Например: Даша слушала молча, часто закрывая глаза (Горбатов).

Закрывая – деепричастие, так как имеет зависимые слова и может быть заменено глагольной формой (ср.: Даша слушала и часто закрывала глаза).

Молча – наречие, так как уже не обозначает добавочного действия (к нему задаётся один вопрос как?; вопрос что делая? задать нельзя); в данном контексте нельзя сопоставить как равноправные действия: слушала и молчала (молчание сопровождало единственное действие – слушала).

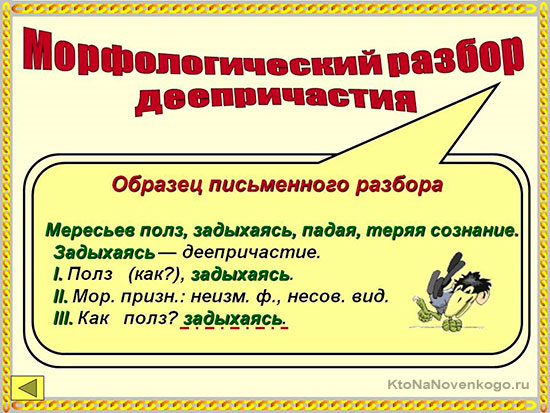

4. Морфологический разбор деепричастий:

План разбора деепричастий

| I | Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос. | ||

| II | Начальная форма. Морфологические признаки: | ||

| A | Постоянные морфологические признаки: | ||

| 1 | вид; | ||

| 2 | возвратность. | ||

| Б | Непостоянные морфологические признаки (неизменяемое слово). | ||

| III | Роль в предложении (каким членом предложения является деепричастие в данном предложении). | ||

Он ушибся, упав с лошади (Тургенев).

- Деепричастие, так как обозначает добавочное действие; отвечает на вопросы когда? что сделав?

- Н. ф. – упав. Морфологические признаки:

А) Постоянные морфологические признаки:

1) совершенный вид;

2) невозвратное.

Б) Непостоянные морфологические признаки (неизменяемое слово). - Образует деепричастный оборот с формой существительного с лошади; в предложении деепричастный оборот – обстоятельство времени.

Упражнения к теме «3.9. Деепричастие. Морфологический разбор деепричастий»

► Читайте также другие темы раздела 3 «Морфология. Орфография»:

Русский язык. Теория. ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Понятие.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Понятие.

Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, отвечает на вопросы что делая? что сделав? как?

Деепричастие не изменяется.

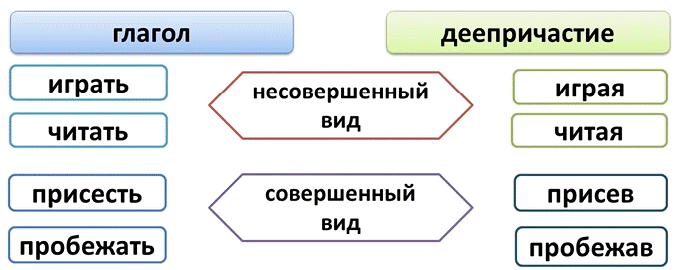

Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида.

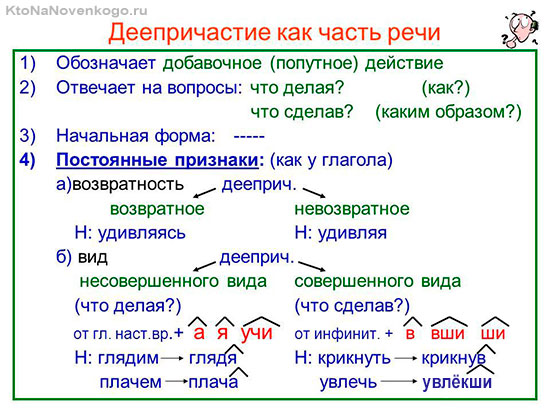

Постоянные признаки деепричастия:

- вид,

- возвратность,

- переходность.

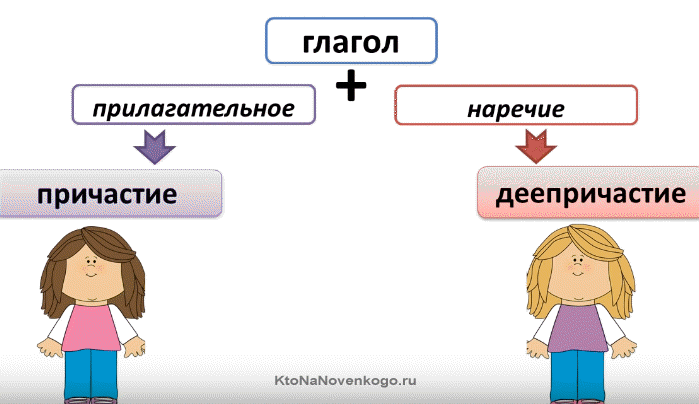

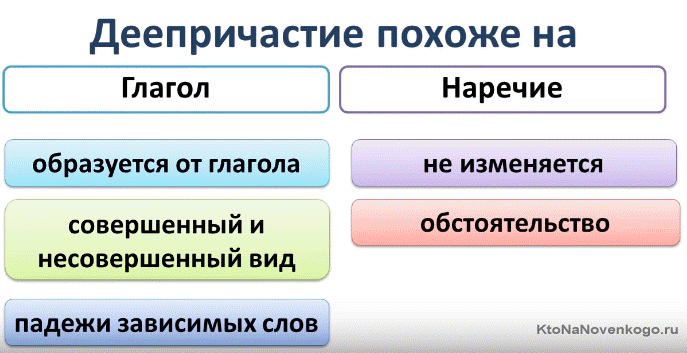

Деепричастие имеет признаки глагола и наречия.

Глагольные признаки деепричастия (постоянные).

- Деепричастия образуются только от глаголов, например: решиться – решившись, решать – решая.

- Деепричастия бывают совершенного или несовершенного вида, например: решившись (что сделав?) – сов. вид; решаясь (что делая?) – несов. вид.

- Деепричастия бывают возвратные и невозвратные: сказав (невозвр.), смеясь (возвр.)

- Деепричастия бывают переходные и непереходные: написав что? письмо (перех.), решившись (непер).

- Зависимое слово — существительное или местоимение — ставится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого образовано деепричастие, например:

решить (что?) задачу (В.п.);

решив (что?) задачу (В.п.);

Наречные признаки деепричастия (непостоянные).

- Деепричастие, как и наречие, не изменяется (не склоняется и не спрягается).

- Характеризует основное действия, более точно показывая, как оно произошло, отвечает на вопросы наречий: как? когда? каким образом? почему?

- Относится к глаголу-сказуемому и чаще вставится непосредственно перед или сразу за ним.

- В предложении является обстоятельством.

Пример.

Сергей, как? улыбаясь, рассказывает о путешествии.

Пример рассуждения.

Выглянув в окно, Петя увидел друга;

увидел — основное действие, а выглянув — добавочное, значит, выглянув — деепричастие.

Как найти деепричастие в предложении?

- Образовано от глагола, поэтому в слове «слышится «глагол: думая (думать).

- Имеет суффиксы -а, -я, -в, -ши, -вши.

- Обозначает добавочное действие.

- Относится к глаголу-сказуемому.

- Отвечает на вопросы что делая? что сделав? и вопросы обстоятельств. как? каким образом? и др.

- Деепричастие легко заменить глаголом: говорил, смеясь (говорил и смеялся).

Не путайте деепричастия с наречиями.

Некоторые одиночные деепричастия перешли в наречия (стоя, сидя, шутя, молча, лежа, не спеша и др.).

Данные слова не обозначают добавочного действия.

как? Лежа читать вредно ( в данном случае важно не действие, а способ его совершения – как?).

Сравните.

В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу (М.Горький)

Лёжа хлеба не добудешь (пословица).

В первом предложении лёжа — это деепричастие: у него есть зависимое слово со значением места (лежа — где? — в ущелье), его можно заменить глаголом: думал, когда лежал.

Во втором предложении лёжа — наречие: его нельзя заменить глаголом, оно выражает обстоятельственное значение: не добудешь — при каком условии? — лёжа, без усилий.

Не путайте деепричастие с причастием.

Запомните, причастие «похоже» на прилагательное, отвечает на вопрос какой?

Деепричастие (от слова действие) «похоже» на наречие, не изменяется.

Примеры.

Девочка (какая?) читающая (причастие).

Сидела (что делая? как?), читая книгу (деепричастие).

Определение деепричастия в русском языке

Значение деепричастия в русском языке

Деепричастием является самостоятельная часть речи, в которой объединены признаки наречия и глагола.

Деепричастию ставятся вопросы «Что делая?», «Что сделав?». В определенных ситуациях деепричастие можно найти в тексте по вопросам: «Как?», «Почему?», «Каким образом?».

Деепричастие — это самостоятельная часть речи или особая форма глагола.

Сидя на стуле, изображая жертву, убивая время, сидел у окна, устремив взор вдаль (деепричастный оборот).

- обозначают действия;

- дают признак действия, поясняют, как оно совершается.

Как образуются деепричастия

Деепричастия представляет собой симбиоз функций глаголов и наречий.

Характерные признаки глаголов у наречий:

Вид. Когда в вопросе к деепричастию стоит «с», то это будет совершенный вид, при ее отсутствии — соответственно, несовершенный:

- жил, (что делая?) рисуя картины — несовершенный вид;

- жил, (что сделав?) оставив о себе добрую память — это совершенный вид, так как в вопросе есть «с».

Переходность. Деепричастие будет считаться переходным, если от него зависит слово, стоящее в Винительном падеже без предлога:

- погладив (кого?) собаку — собака — существительное в Винительном падеже, предлог отсутствует. В приведенном словосочетании причастие является переходным;

- шагая по Москве — непереходное причастие, так как нет зависимого слова в Винительном падеже.

Возвратность. Если в слове есть суффикс -ся/-сь, то деепричастие считается возвратным, если нет, то — невозвратным:

- нагулявшись вдоволь — возвратное;

- уходя с улицы — невозвратное.

Признаки наречий у деепричастий:

Неизменяемость. Деепричастие не склоняется и не спрягается.

Деепричастия идут в связке с личными формами глаголов, как и наречия. Также они примыкают к инфинитивам, однако такие примеры встречаются гораздо реже:

- Он работает, отвлекаясь на посторонние предметы.

- Сидеть, задумавшись.

Как определить деепричастие в предложении

Данная часть речи отвечает на вопрос «Как?» и является в предложении обстоятельством. На письме подчеркивается пунктирной линией с точками. Главное слово для причастия — глагол.

- Переходя дорогу, будь внимателен.

- Читая книгу, я попадаю в другую реальность.

Деепричастия следует отличать от причастий, которые выступают в качестве определений в предложении:

Он забыл свой (какой?) промокший зонтик.

Этот схема давно (какая?) недействующая.

Синтаксическая роль и грамматические признаки деепричастия

Синтаксическая роль деепричастия в предложении — обстоятельство (места, образа действия, времени и т.д.).

Он подошел нерешительно.

Подошел как? Нерешительно — наречие, выступает обстоятельством образа действия.

Подойдя нерешительно, он открыл дверь.

Открыл как? Подойдя нерешительно — обстоятельство образа действия, выраженное деепричастием и наречием.

Деепричастие в данном примере зависит от глагола и присоединяется к нему, являясь неизменной частью речи.

Виды деепричастий

Деепричастия в русском языке делятся на несколько видов в зависимости от их признаков и указывают на то, как деепричастия действуют во времени. Есть совершенный и несовершенный вид (как и у глаголов):

Совершенный вид — дополнительное действие, которое предшествует главному действию, закончено или следует за ним:

- уйти, захлопнув дверь;

- помахать рукой, увидев друга.

Несовершенный вид — означает дополнительное действие, которое идет синхронно с основным (чаще всего, сказуемым):

- размешивать бульон, общаясь по телефону;

- бегать, слушая музыку;

- сидеть, листая журнал.

Как образуются деепричастия совершенного и несовершенного вида

Деепричастия — это неизменная часть речи, не имеющая окончания. Они образуются с помощью суффиксов. Бывают следующие категории деепричастий:

- Деепричастия, относящиеся к несовершенному виду, образуются от основ глаголов несовершенной формы при помощи суффиксов: -а/-я (слушать — слушая, читать — читая, покупать — покупая).

- Деепричастия совершенной категории образованы от глаголов совершенного вида в прошедшем времени, суффиксы -в/-вши/-ши (послушал — послушав, написал — написав, вспомнил — вспомнив).

Как определить вид деепричастия

Для определения вида деепричастия ставится вопрос и выделяется суффикс:

- Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «Что делая?»: играя роль, сидя у окна, обещая сделать, составляя список.

- Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос «Что сделав?»: закончив работу, решив задачу, переставив стол.

Обратите внимание!

У деепричастий нет страдательного залога. Они, как и наречия, не могут изменяться, то есть согласоваться или склоняться. Деепричастия примыкают к основной части речи.

Примеры употребления в речи

Примеры употребления деепричастий в речи:

Поставив чайник на плиту, она вышла поливать цветы.

Приведет полную характеристику деепричастия в предложении: Улыбаясь, он подошел к своей подруге.

- Улыбаясь — деепричастие здесь выступает как добавочное действие к главному глаголу — подошел.

- Инфинитив, от которого произошло: улыбаться.

- Деепричастие несовершенного вида, так как отвечает на вопрос «Что делая?»: улыбаясь.

- Возвратное — есть постфикс -ся.

- В предложении выступает как обстоятельство образа действия — подошел (как?) улыбаясь.

- Непереходное, так как не сочетается с зависимыми существительным в форме Винительного падежа без предлога.

Обратите внимание!

Согласно правилу правописания деепричастий, их необходимо обособлять запятыми с обеих сторон в том случае, если они выражают дополнительные действия. Запятые не ставятся, если выражено главное действие.

Деепричастие и деепричастный оборот — это два действия в одном

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Деепричастие, как и причастие (что это?), немного спорное понятие в русском языке. Дело в том, что лингвисты до сих пор так и не договорились, чем оно является.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что его надо расценивать как самостоятельную часть речи. Но есть и те, кто не согласен с этим и считает деепричастие лишь особой формой глагола.

Обе точки зрения имеют право на существования. Ну а мы все-таки будем придерживаться мнения большинства.

Что такое деепричастие и на какие вопросы оно отвечает

Деепричастие – это часть речи, которая является чем-то средним между наречием (что это?) и глаголом, так как имеет признаки и того, и того. Оно отвечает на вопросы «Что делая?», «Что сделав?», «Как?», «Когда?» и «Почему?»

Многие еще называют его двойным действием. И сейчас вы поймете почему, посмотрев примеры предложений с деепричастиями:

ХУДОЖНИК ПРОСЛАВИЛСЯ, РИСУЯ КАРТИНЫ

ШКОЛЬНИЦА РЕШАЛА ПРИМЕРЫ, СИДЯ ЗА ПАРТОЙ

ОН ПОПРОЩАЛСЯ, СОБРАВШИСЬ ДОМОЙ

ВСЕ СЕЛИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ, УКРАСИВ ЕЛКУ

Как видно, в каждом из этих предложений есть основной глагол (прославился, решала, попрощался, сели) и деепричастие, которое можно назвать тоже некоей формой глагола (рисуя, сидя, собравшись, украсив), выражая добавочное действие.

Ну и чтобы убедиться, что это именно деепричастия, воспользуемся контрольными вопросами:

ХУДОЖНИК ПРОСЛАВИЛСЯ, (Что делая? Как?) РИСУЯ КАРТИНЫ

ШКОЛЬНИЦА РЕШАЛА ПРИМЕРЫ, (Как?) СИДЯ ЗА ПАРТОЙ

ОН ПОПРОЩАЛСЯ, (Что сделав?) СОБРАВШИСЬ ДОМОЙ

ВСЕ СЕЛИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ, (Что сделав? Когда?) УКРАСИВ ЕЛКУ

Суффиксы деепричастий на примерах

Все деепричастия образуются от глаголов. И делают это с помощью суффиксов –а/-я и –в/-вши/-ши, а также постфиксов –сь/ся.

СОХРАНЯТЬ – СОХРАНЯЯ, СОХРАНИВ, СОХРАНЯСЬ

УКАЗЫВАТЬ – УКАЗЫВАЯ, УКАЗАВ, УКАЗАВШИ

СЫГРАТЬ – СЫГРАЯ, СЫГРАВ, СЫГРЫВАЯСЬ

УМЫВАТЬСЯ – УМЫВШИСЬ, УМЫВАЯСЬ, УМЫВАЯ

Таким образом, деепричастие не только обозначает какое-то свое действие, но и отвечает на вопрос, каким образом совершилось основное действие.

ОСТАНОВИВШИСЬ, МУЖЧИНА ПОЗДОРОВАЛСЯ – Каким образом поздоровался? Остановившись.

ЧИТАЯ КНИГИ, МЫ УЧИМСЯ – Каким образом учимся? Читая.

Виды деепричастий и примеры предложений с ними

Все деепричастия, как собственно и глаголы, бывают совершенного и несовершенного вида.

Отличить их очень просто. Первая категория отвечает на вопрос «Что сделав?» (то есть действие уже совершенно в прошлом), а вторая – на вопрос «Что делая?» (действие совершается в данный момент или не имеет временного критерия).

Деепричастия совершенного вида:

УВИДЕВ ЕЕ, ОН ТУТ ЖЕ ВЛЮБИЛСЯ

ОН УШЕЛ, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

ОН ВЗБОДРИЛСЯ, ВЫПИВ БОЛЬШУЮ ЧАШКУ КОФЕ

А теперь почти те же деепричастия, но в несовершенном виде:

ВИДЯ ЕЕ, ОН НЕ МОГ ОТВЕСТИ ГЛАЗ

УХОДЯ, ОН ЗАКРЫЛ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ

ОН ВЗБОДРИЛСЯ, ПОПИВАЯ ГОРЯЧИЙ КОФЕ

Также деепричастия могут быть возвратными и невозвратными. Соответственно, в них может присутствовать постфикс –ся/сь или такового нет.

Примеры возвратных деепричастий:

КУПАЯСЬ, УДИВИВШИСЬ, ЗАНИМАЯСЯ

Примеры невозвратных деепричастий:

ПОКУПАЯ, ОДЕВАЯ, СИДЕВ, ПРОПУСТИВШИ и так далее

Что общего у деепричастий с глаголом и наречием

Мы уже говорили, что деепричастия похожи одновременно и на глаголы, и на причастия.

Сейчас подробнее рассмотрим, какие признаки этих частей речи им характерны.

Признаки глагола у деепричастий:

- Обозначает дополнительное действие к основному;

- Образуется от глагола;

- Имеет несовершенный и совершенный вид;

- Могут быть возвратные и невозвратные;

- Деепричастие образует словосочетания, когда связаны с существительными, местоимениями или наречиями.

Признаки наречия у деепричастий:

- Характеризует основное действия, более точно показывая, как оно произошло. Другими словами, отвечает на вопросы «Как?», «Когда?», «Каким образом?» и «Почему?»;

- Остается неизменным, то есть не меняет своей формы (падеж) вслед за основным глаголом. Например, «ШЛИ, СМЕЯСЬ – ШЕЛ, СМЕЯСЬ – ИДЕТ, СМЕЯСЬ – ПОЙДЕТ, СМЕЯСЬ». Тут основной глагол меняется во времени и количестве, а деепричастие остается неизменным;

- Относится к глаголу-сказуемому и чаще вставится непосредственно перед или сразу за ним;

- при разборе предложения по составу может быть только обстоятельством. Например, обстоятельством времени «ВЕРНУВШИСЬ, Я ЗАСТАЛ ЕГО ДОМА» или обстоятельством условия «НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ».

Как отличить деепричастие от отглагольного причастия

К сожалению многие путают эти два понятия, хотя они действительно чем-то похожи. Рассмотрим для примера следующее предложение:

МАМА ПОЛИЛА НЕМНОГО УВЯДШИЕ НА ПОДОКОННИКЕ ЦВЕТЫ

В данном случае в заблуждение может ввести слово «УВЯДШИЕ». И это именно отглагольное причастие, а не деепричастие. Проверить это достаточно легко, надо лишь задать контрольный вопрос. Мы уже писали, какие они у деепричастий. Но в данном случае вопрос будет: ЦВЕТЫ (Какие?) УВЯДШИЕ.

А вот если бы предложение было таким:

ЦВЕТЫ СТОЯЛИ НА ПОДОКОННИКЕ, УВЯДАЯ БЕЗ ВОДЫ

то тут уже речь бы шла именно о деепричастии, так как оно отвечает на вопрос СТОЯЛИ (Как?) УВЯДАЯ.

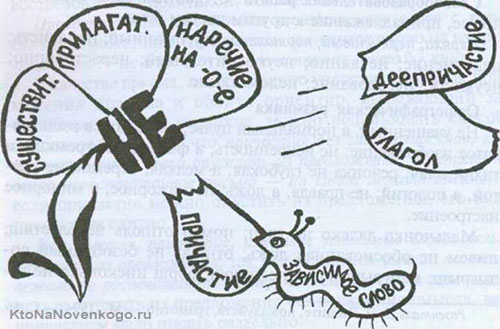

Деепричастие с НЕ

Одно из правил, которое часто вызывает вопрос, как пишется с деепричастиями частица «не».

На самом деле, здесь действуют те же правила, что и с глаголами. А как еще учат в начальных классах школы: «НЕ с глаголами всегда пишется раздельно».

Вот то же самое касается подавляющего числа деепричастий.

НЕ СМЕЯТЬСЯ – НЕ СМЕЯСЬ

НЕ РИСОВАТЬ – НЕ РИСУЯ

НЕ БОЯТЬСЯ – НЕ БОЯСЬ

НЕ ОТПРАВЛЯТЬСЯ – НЕ ОТПРАВИВШИСЬ

Но, как часто бывает в русском языке, бывают из этого правила и исключения. Так, «НЕ» пишется слитно, если она является частью корня.

НЕГОДОВАТЬ – НЕГОДУЯ

НЕВЗЛЮБИТЬ – НЕВЗЛЮБЯ

НЕНАВИДЕТЬ – НЕНАВИДЕВ

Также «НЕ» пишется слитно, если это часть приставки «НЕДО».

НЕДОГЛЯДЕТЬ – НЕДОГЛЯДЕВ

НЕДОПИСАТЬ – НЕДОПИСАВ

НЕДОПОЛУЧИТЬ – НЕДОПОЛУЧАЯ

Деепричастный оборот (примеры предложений)

Деепричастный оборот – это само деепричастие, а также все слова, которые с ним связаны (зависимые слова).

Причем, количество этих слов неограниченно, может быть одно или несколько.

Примеры деепричастных оборотов:

ОНА ЛЕЖАЛА НА КРОВАТИ, НЕ ОТКРЫВАЯ ГЛАЗ

УРАГАН ПРОНЕССЯ ПО ГОРОДУ, РАЗРУШИВ ВСЕ, ЧТО ПОПАЛОСЬ ЕМУ НА ПУТИ

ВЫПИВ ВОДЫ, ПУТЕШЕСТВЕННИКИ СМОГЛИ УТОЛИТЬ ЖАЖДУ

МЫ ДОЛГО ТРУДИЛИСЬ И, РЕШИВ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ОТДОХНУТЬ

Подчеркнутой линией в данных примерах обозначены как раз деепричастные обороты. Как можно заметить, они могут располагаться в любой части предложения – в начале, середине или конце.

Выделение запятыми деепричастных оборотов

Есть «золотое правило» гласит, что почти все деепричастия и деепричастные обороты выделяются в предложении запятыми.

И это не зависит, где они находятся – до главного глагола или после.

Я ВЗЯЛ КНИГУ, ПОДОЙДЯ К ШКАФУ

ПОДОЙДЯ К ШКАФУ, Я ВЗЯЛ КНИГУ

Я ВЗЯЛ, ПОДОЙДЯ К ШКАФУ, КНИГУ

Но опять же есть ряд исключений. Запятые не ставятся, если речь идет о фразеологизмах, то есть устоявшихся выражениях. Например:

ДЕЛАТЬ СПУСТЯ РУКАВА, ИДТИ НЕ СПЕША, БЕЖАТЬ СЛОМЯ ГОЛОВУ, СИДЕЛИ МОЛЧА и так далее.

Вот собственно и все, что нужно знать о деепричастиях. Удачи вам в познании русского языка.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Моя учительница русского языка была педагогом от Бога, поэтому правописание деепричастий помню до сих пор. Хоть 35 лет уже прошло.

Деепричастие

Как и причастие, деепричастие может быть рассмотрено как самостоятельная часть речи или как особая форма глагола. Мы исходим из понимания причастия как глагольной формы.

Деепричастие — это особая форма глагола, которая обладает следующими признаками:

1. Обозначает добавочное действие , отвечает на вопросы что делая? или что сделав?.

2–3. Имеет грамматические признаки глагола и наречия .

К признакам глагола относятся вид ( читая — НСВ, прочитав — СВ), переходность ( читая книгу — переходн., сидя на стуле — непереходн.) и возвратность ( умывая — невозвратн., умываясь — возвратн.). Кроме того, деепричастию свойственно такое же управление , как и остальным глагольным формам: читая / читать / читал / читающий книгу, но чтение книги.

К наречным признакам деепричастия относятся неизменяемость (деепричастия не имеют морфологических признаков наклонения, времени, лица, рода, числа, свойственных спрягаемым формам глагола, и не склоняются, в отличие от причастий); синтаксическая функция деепричастия — обстоятельство ; в предложении деепричастие зависит от глагола.

Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос что делая? и обозначают действие, одновременное с другим действием (например, с тем, которое обозначено сказуемым): Стоя на табуретке, он доставал книги с верхней полки.

Деепричастия НСВ образуются от глаголов НСВ от основы настоящего времени с помощью формообразующего суффикса -а(-я).

У глагола быть деепричастие образуется с помощью суффикса -учи от основы будущего времени: буд-учи . Этот же суффикс используется для образования стилистически окрашенных вариантных форм деепричастий у некоторых других глаголов: игра-я — игра-ючи .

Деепричастия несовершенного вида есть не у всех глаголов НСВ; так, не образуются деепричастия НСВ:

— от глаголов на -чь: печь — пекя ( печа );

— от глаголов на -нуть: вянуть — вяня ,;

— от некоторых глаголов на шипящий в основе настоящего времени: писать , пишут — пиша , лижут — лижа (но наречие лёжа);

— от глаголов с основой настоящего времени, состоящей только из согласных, и производных от них: пить , пьют (пj-ут) -п ь я.

У глагола давать деепричастие образуется от особой основы: давая (даваj-а).

Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос что сделав? и обозначают действие, предшествовавшее действию основного глагола: Встав на табурет, он достал книгу с верхней полки.

Деепричастия СВ образуются от глаголов СВ от основы прошедшего времени с помощью суффиксов

-в от глаголов с основой на гласный: сдела-в ,

-вши от возвратных глаголов с основой на гласный (либо устаревшие, стилистически не нейтральные деепричастия типа увидевши, поглядевши и т. д .): умы-вши-сь,

-ши от глаголов с основой на согласный : испёк-ши .

У некоторых глаголов существуют вариативные формы деепричастия СВ: одно образуется по описанной выше схеме, другое — прибавлением суффикса -а(-я) к основе будущего времени: нахмури-вши-сь — нахмур-я-сь .

Глаголы прочесть, обрести не имеют образованного стандартным способом деепричастий, вместо которых используются деепричастия прочт-я, обрет-я , образованные от основы простого будущего времени с помощью суффикса -я.

Двувидовые глаголы могут иметь два деепричастия, образованные по правилам образования деепричастий НСВ и СВ, например:

обещать: обеща-я — НСВ, обеща-в — СВ,

женить: жен-я — НСВ, жени-в — СВ.

Деепричастие должно указывать на действие того предмета (лица), который назван подлежащим, причем этот предмет (лицо) должен быть субъектом двух действий — названного в сказуемом и в деепричастии. Если эти требования не соблюдаются, получаются неправильные предложения типа:

? Выйдя из дома, у меня заболела голова (деепричастие и спрягаемая форма глагола обозначают действия разных субъектов).

? Потерявшись, щенок был вскоре найден хозяевами (существительное в подлежащем является субъектом действия, названного деепричастием, и объектом действия, названного сказуемым).

Деепричастие может называть дополнительное действие, относимое к главному члену односоставного предложения, а также и к другим членам предложения, выраженным инфинитивом, причастием или другим деепричастием. Предложение построено правильно, если дополнительное и основное действие имеют один и тот же субъект. Например: Переходя улицу, следует осмотреться по сторонам.

Морфологический разбор деепричастия

Морфологический разбор деепричастия проведем по следующему плану:

I. Часть речи (особая форма глагола). Общее значение. От какого глагола образовано

II. Морфологические признаки: а) вид, б) возвратность, в) переходность.

III. Синтаксическая роль

Образец морфологического разбора деепричастия

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что говорила ему Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами (А. Н. Толстой).

I. Потягивая (что делая?) — деепричастие;

II. Пост. признаки: НСВ, невозвр., перех., неизменяемое;

непост. признаки: нет;

III. Слушал (как?) потягивая (обстоятельство)

I. (что делая?) —деепричастие;

II. Пост. признаки: НСВ, возвр., неперех., неизменяемое;

непост. признаки: нет;

III. Слушал (как?) жмурясь (обстоятельство)

I. Окончив (что делая?) — деепричастие;

II . признаки: СВ, невозвр., перех., неизменяемое;

непост. признаки: нет;

III. Хрустнула (когда? ) окончив (обстоятельство)

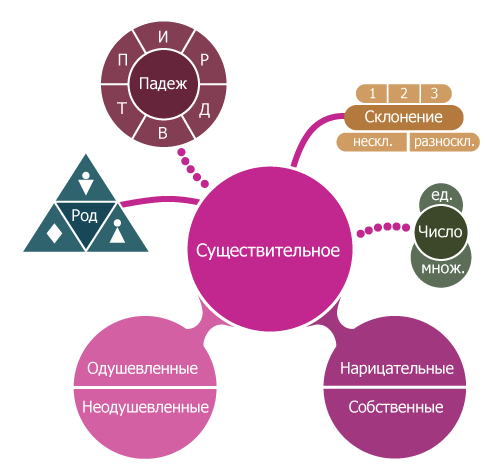

3.2.1. Понятие об имени существительном. Морфологические признаки имён существительных. Разряды имён существительных

1. Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

Основные признаки имени существительного

2. По характеру лексического значения существительные делятся на два разряда:

нарицательные существительные называют класс однородных предметов;

Стол, мальчик, птица, весна.

собственные существительные называют единичные (индивидуальные) предметы, к которым относятся имена, отчества, фамилии людей, клички животных, названия городов, рек, морей, океанов, озёр, гор, пустынь (географические названия), названия книг, картин, кинофильмов, журналов, газет, спектаклей, названия кораблей, поездов, различных организаций, исторических событий и т.п.

Александр, Жучка, Россия, Астрахань, Волга, Байкал, «Капитанская дочка».

2) Имена собственные пишутся с большой буквы (Тула, Альпы).

3) Названия (заглавия) книг, газет, журналов, кинофильмов, картин, кораблей, поездов и т.п. пишутся с большой буквы и, кроме того, выделяются кавычками (роман «Евгений Онегин»; картина «Утро в лесу», теплоход «Василий Суриков»).

3. По значению имена существительные делятся на четыре основных разряда:

а) конкретные – называют конкретные предметы живой и неживой природы (изменяются по числам, сочетаются с количественными числительными).

Например: стол (столы, два стола), ученик (ученики, два ученика), гора (горы, две горы);

б) вещественные – называют различные вещества, однородную массу чего-либо (имеют только одну форму числа – единственного или множественного; не сочетаются в количественными числительными; сочетаются со словами много, мало, а также с различными единицами измерения).

Например: воздух (нет множественного числа; нельзя сказать: два воздуха, но можно: много воздуха, мало воздуха; два кубометра воздуха), грязь (нет множественного числа; нельзя сказать: две грязи, но можно: много грязи, мало грязи; два килограмма грязи), чернила (нет единственного числа; нельзя сказать: пять чернил, но можно: много чернил, мало чернил, двести граммов чернил), опилки (нет единственного числа; нельзя сказать: пять опилок, но можно: много опилок, мало опилок; полкилограмма опилок);

в) отвлечённые – называют абстрактные явления, воспринимаемые мысленно (имеют только единственное или только множественное число, не сочетаются с количественными числительными).

Например: сострадание (нет множественного числа; нельзя сказать: два сострадания), теплота (нет множественного числа; нельзя сказать: две теплоты), горечь (нет множественного числа; нельзя сказать: две горечи), хлопоты (нет единственного числа; нельзя сказать: пять хлопот);

г) собирательные – называют множество одинаковых предметов как одно целое (имеют только форму единственного числа; не сочетаются с количественными числительными).

Например, молодёжь (нет множественного числа, хотя обозначает множество; нельзя сказать: две молодёжи), учительство (нет множественного числа, хотя обозначает множество; нельзя сказать: два учительства), зверьё (нет множественного числа, хотя обозначает множество; нельзя сказать: два зверья), листва (нет множественного числа, хотя обозначает множество; нельзя сказать: две листвы).

4. По типу обозначаемых предметов существительные делятся на два разряда:

одушевлённые существительные называют предметы живой природы, к ним задаётся вопрос кто? ;

Отец, мать, соловей, кошка, муха, червяк.

неодушевлённые существительные называют предметы неживой природы, к ним задаётся вопрос что? .

Страна, камень, смех, снег, окно.

2) Одушевлённые и неодушевлённые существительные имеют особенности в склонении.

У одушевлённых существительных во множественном числе форма винительного падежа совпадает с формой родительного падежа (у одушевлённых существительных мужского рода 2-го склонения и в единственном числе).

Ср.: мать – вижу матерей (мн.ч. В.п.), нет матерей (мн.ч. Р.п.); отец – вижу отцов (мн.ч. В.п.), нет отцов (мн.ч. Р.п.); вижу отца (ед.ч. В.п.), нет отца (ед.ч. Р.п.).

У неодушевлённых существительных во множественном числе форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа (у существительных мужского рода 2-го склонения и в единственном числе форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа).

Ср.: страна – вижу страны (мн.ч. В.п.), здесь есть страны (мн.ч. И.п.); камень – вижу камни (мн.ч. В.п.), здесь есть камни (мн.ч. И.п.); вижу камень (ед.ч. В.п.), здесь есть камень (ед.ч. И.п.).

3) Деление существительных на одушевлённые и неодушевлённые не всегда совпадает с научным представлением о живой и неживой природе.

Упражнения к теме «3.2.1. Понятие об имени существительном. Морфологические признаки имён существительных. Разряды имён существительных»

► Читайте также другие темы раздела 3 «Морфология. Орфография»:

Глава 7. Морфология. Имя существительное

§1. Общая характеристика имени существительного

Имя существительное – это самостоятельная знаменательная часть речи.

1. Грамматическое значение – «предмет».

К существительным относятся слова, отвечающие на вопросы:

Кто? , Что?

2. Морфологические признаки:

- постоянные – нарицательные/собственные, одушевлённые/неодушевлённые, род, тип склонения;

- изменяемые – число, падеж.

3. Синтаксическая роль в предложении любая, особенно частотно: подлежащее и дополнение.

Ребята любят каникулы.

В качестве обращения и вводных слов существительное членом предложения не является:

– Cергей! – зовёт меня мама со двора.

К сожалению, пора идти делать уроки.

(К сожалению – вводное слово)

§2. Морфологические признаки существительных

У существительных есть набор морфологических признаков. Одни из них постоянные (или неизменяемые). Другие, наоборот, непостоянные (или изменяемые). Неизменяемые признаки относятся ко всему слову в целом, а изменяемые к формам слова. Так существительное Наталья – одушевлённое, собственное, ж.р., 1 скл. В какой форме оно бы ни стояло, эти признаки будут сохраняться. Существительное Наталья может быть в форме ед. и мн. числа, в разных падежах. Число и падеж – это непостоянные признаки существительных. На иллюстрации линии из точек ведут к таким непостоянным или изменяемым морфологическим признакам. Необходимо научиться различать, какие признаки постоянные, а какие непостоянные.

§3. Нарицательные – собственные имена существительные

Это разделение существительных по особенностям значения. Нарицательные имена существительные обозначают однородные предметы, т.е. любой предмет из их ряда, а собственные имена существительные называют отдельный конкретный предмет.

Сравните существительные:

- ребёнок, страна, река, озеро, сказка, репка – нарицательные

- Алексей, Россия, Волга, Байкал, «Репка» – собственные

Нарицательные существительные разнообразны. Их разряды по значению:

- конкретные: стол, компьютер, документ, мышь, тетрадь, удочка

- абстрактные (отвлечённые): удивление, радость, страх, счастье, чудо

- вещественные: железо, золото, вода, кислород, молоко, кофе

- собирательные: молодёжь, листва, дворянство, зритель

К собственным именам существительным относятся имена людей, клички животных, географические названия, названия произведений литературы и искусства и т.п: Александр, Сашка, Сашенька, Жучка, Обь, Урал, «Подросток», «Колобок» и т.п.

§4. Одушевлённость – неодушевлённость

Одушевлённые имена существительные называют «живые» предметы, а неодушевлённые – не “живые”.

- Одушевлённые: мать, отец, ребёнок, собака, муравей, Колобок (герой сказки, действующий как живое лицо)

- Неодушевлённые: апельсин, океан, война, сирень, программа, игрушка, восторг, смех

Для морфологии важно, что

- во множественном числе у одушевлённых имён существительных форма вин. пад. совпадает с формой род. пад.:

Около школы я увидела знакомых девочек и мальчиков (вин. пад. = род. пад.), а у неодушевлённых имён существительных форма вин. пад. совпадает с формой им. пад.: Я люблю книги и фильмы (вин. пад. = им. пад.) - в единственном числе у одушевлённых имён существительных мужского рода форма вин. пад. совпадает с формой род. пад.:

Лиса увидела Колобка (вин. пад. = род. пад.), а у неодушевлённых имён существительных мужского рода форма вин. пад. совпадает с формой им. пад.: Я испекла колобок (вин. пад. = им. пад.)

У остальных существительных формы им., вин. и род. падежей различаются.

Значит, признак одушевлённости-неодушевлённости можно определить не только исходя из значения, но и по набору окончаний слова.

§5. Род

Род у существительных – это постоянный морфологический признак. Существительные не изменяются по родам.

В русском языке три рода: мужской, женский и средний. Наборы окончаний у существительных разных родов различаются.

У одушевлённых существительных отнесённость к мужскому или женскому роду мотивируется половой принадлежностью, поскольку слова обозначают лиц мужского или женского пола: отец – мать , брат – сестра, муж – жена, мужчина – женщина, юноша – девушка и т.д. Грамматический признак рода соотносится с полом.

У неодушевлённых существительных принадлежность слова к одному из трёх родов не мотивируется. Слова океан , море, река, озеро, пруд – разного рода, и род не определяется значением слов.

Морфологическим показателем рода являются окончания.

Если у слова окончания:

а, у или а, ом, е в единственном числе и ы, ов, ам, ы или ов, ами, ах во множественном числе, то это существительное мужского рода

а, ы, е, у, ой, е в единственном числе и ы, ам или ы, ами, ах во множественном числе, то это существительное женского рода

о, а, у, о, ом, е в единственном числе и а, ам, а, ами, ах во множественном числе, то существительное среднего рода.

Все ли существительные относятся к одному из трёх родов?

Нет. Есть немногочисленная группа удивительных существительных. Они интересны тем, что могут относиться к лицам как мужского, так и женского пола. Это слова: умница, обжора, соня, жадина, плакса, невежа, невежда, злюка, задира, неряха, злюка, растяпа, копуша, сорвиголова и т.п. Форма таких слов совпадает с формой слов женского рода: набор окончаний у них одинаковый. А вот синтаксическая сочетаемость разная.

По-русски можно сказать:

Она такая умница! И: Он такой умница! Значение пола одушевлённого лица можно узнать по форме местоимения (как в нашем примере) или прилагательного, или глагола в прошедшем времени: Соня проснулся. И: Соня проснулась. Такие существительные называются существительными общего рода.

К существительным общего рода не относятся слова, называющие профессии. Возможно, вы уже знаете, что многие из них – это существительные мужского рода: врач, водитель, инженер, экономист, геолог, филолог и т.п. Но обозначать они могут как лица мужского, так и женского пола. Моя мать – хороший врач. Мой отец – хороший врач. Даже если слово называет лицо женского пола, то прилагательные и глаголы в прошедшем времени могут употребляться и в мужском, и в женском роде: Врач пришёл. И: Врач пришла.

Как определить род у неизменяемых слов?

В языке есть неизменяемые существительные. Все они заимствованы из других языков. В русском языке у них есть род. Как определить род? Это несложно, если понять, что обозначает слово. Обратимся к примерам:

Месьё – мадам – у слов, обозначающих одушевлённое лицо, род соответствует полу.

Кенгуру, шимпанзе – слова, называющие животных, мужского рода.

Тбилиси, Сухуми – слова – названия городов – мужского рода.

Конго, Зимбабве – слова – названия государств – среднего рода.

Миссисипи, Янцзы – слова – названия рек – женского рода.

Пальто, кашне – слова, обозначающие неодушевлённые предметы, чаще бывают среднего рода.

Есть ли исключения? Есть. Поэтому рекомендуется внимательно относиться к неизменяемым словам и запоминать, как они употребляются. Род выражается не окончанием (окончаний у несклоняемых слов нет), а формой других слов, которые связаны с неизменяемым существительным по смыслу и грамматически. Это могут быть прилагательные, местоимения или глаголов в прошедшем времени. Например:

Миссисипи широка и полноводна.

Краткие прилагательные в форме ж.р. свидетельствуют о том, что слово Миссисипи ж.р.

§6. Склонение

Склонение – это тип изменения слов. Существительные изменяются по числам и падежам. Число и падеж – это изменяемые морфологические признаки. В зависимости от того, какие формы есть у слова в разных числах и падежах, по совокупности всех возможных форм, существительные относятся к одному из склонений.

Склонений у существительных три: 1-е, 2-е и 3-е. Подавляющее большинство русских существительных – это существительные 1-го, 2-го или 3-его склонения. Вид склонения – это постоянный, неизменяемый морфологический признак существительных.

К 1-му склонению относятся слова женского и мужского рода с окончаниями а, я в начальной форме.

Примеры: мама, папа, дедушка, вода, земля, Анна, Аня, лекция – окончание [а].

Ко 2-му склонению относятся слова мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями о, е в начальной форме.

Примеры: отец, брат, дом, Александр, море, озеро, здание – окончание [э], гений , Алексей .

К 3-му склонению относятся слова женского рода с нулевым окончанием в начальной форме.

Примеры: мать, мышь, ночь, новость, рожь, ложь.

Начальная форма – это та форма слова, в которой оно обычно фиксируется словарями. У существительных это форма именительного падежа единственного числа.

Обратите внимание на слова, традиционно называемые существительными на ия, ие, ий: лекция, здание, гений.

Как правильно обозначить окончания в таких словах?

Вы помните, что буквы я и е, которые пишутся на конце таких существительных женского и среднего рода после гласных, а буква и – гласная, обозначают два звука? Лекция – [ий’а], здание – [ий’э], причем звук [й’] – это последний согласный основы. Значит, в словах типа лекция окончание [а], в словах типа здание – [э], а в словах типа гений – нулевое окончание.

Поэтому существительные женского рода: лекция, станция, демонстрация относятся к 1-му склонению, а мужского: гений и среднего: здание – ко 2-му.

Комментария требует и ещё одна группа слов. Это так называемые существительные среднего рода на мя, слова путь и дитя. Это разносклоняемые существительные.

Разносклоняемые существительные – это слова, имеющие окончания, свойственные формам разных склонений.

Таких слов мало. Все они очень древние. Некоторые из них частотны в сегодняшней речи.

Список существительных на мя: стремя, племя, семя, бремя, вымя, темя, время, имя, пламя, знамя.

§7. Число

Число – это морфологический признак, изменяемый для одних существительных и неизменяемый, постоянный у других.

Подавляющее количество русских существительных изменяются по числам. Например: дом – дома, девочка – девочки, слон – слоны, ночь – ночи. Существительные, изменяющиеся по числам, имеют формы и единственного, и множественного числа и соответствующие этим формам окончания. У ряда существительных формы единственного и множественного числа различаются не только окончаниями, но и основой. Например: человек – люди, ребёнок – дети, котёнок – котята.

Ме ´ ньшая часть русских существительных не изменяется по числам, а имеет форму только одного числа: или единственного, или множественного.

Существительные, имеющие форму единственного числа:

- собирательные: дворянство, ребятня

- вещественные: золото, молоко, простокваша

- абстрактные (или отвлечённые): жадность, злость, добро

- некоторые собственные, а именно: географические названия: Россия, Суздаль, Петербург

Существительные, имеющие форму множественного числа:

- собирательные: всходы

- вещественные: сливки, щи

- абстрактные (или отвлечённые): хлопоты, выборы, сумерки

- некоторые собственные, а именно географические названия: Карпаты, Гималаи

- некоторые конкретные (предметные), часы, сани, а также группа существительных, обозначающих предметы, которые состоят из двух частей: лыжи, коньки, очки, ворота

Большинство предметов, обозначаемых существительными, имеющими только форму единственного или множественного лица, не поддаются счёту.

У таких существительных число – неизменяемый морфологический признак.

§8. Падеж

Падеж – это непостоянный, изменяемый морфологический признак имён существительных. Падежей в русском языке шесть:

- Именительный

- Родительный

- Дательный

- Винительный

- Творительный

- Предложный

Нужно твёрдо знать падежные вопросы, с помощью которых определяется, в форме какого падежа стоит существительное. Поскольку, как вы знаете, имена существительные бывают одушевлёнными и неодушевлёнными, к каждому падежу есть два вопроса:

- И.п. – кто?, что?

- Р.п. – кого?, чего?

- Д.п. – кому?, чему?

- В.п. – кого?, что?

- Т.п. – кем?, чем?

- П.п. – (о) ком?, (о) чём?

Вы видите, что для одушевлённых существительных совпадают вопросы вин.п. и род. п., а для неодушевлённых – им. п. и вин. п.

Чтобы не ошибиться и правильно определить падеж, всегда используйте оба вопроса.

Например: Я вижу старый парк, тенистую аллею и идущих по ней девушку и молодого человека.

Вижу (кого?, что?) парк (вин. п.), аллею (вин. п.), девушку (вин. п.), человека (вин. п.).

Все ли существительные изменяются по падежам?

Нет, не все. Не изменяются существительные, которые так и называются: неизменяемые.

Какаду (1) сидит в клетке в магазине. Я подхожу к какаду (2) . Это большой красивый попугай. Я смотрю на какаду (3) с интересом и думаю: -Что я знаю о какаду (4) ? У меня нет какаду (5) . С какаду (6) интересно.

Слово какаду встретилось в данном контексте 6 раз:

- (1) кто?, что? – какаду – И.п.

- (2) подхожу (к) кому?, чему? – (к) какаду – Д.п.

- (3) смотрю (на) кого?, что? – (на) какаду – В.п.

- (4) знаю (о) ком?, чём? – (о) какаду – П.п.

- (5) нет кого?, чего? – какаду – Р.п.

- (6) интересно (с) кем?, чем? – (c какаду) – Т.п.

В разных падежах форма у неизменяемых существительных одинаковая. Но падеж определяется легко. В этом помогают падежные вопросы, а также другие члены предложения. Если у такого существительного есть определение, выраженное прилагательным, местоимением, числительным или причастием, т.е. словом, изменяющимся по падежам, то оно будет в форме того же падежа, что и само неизменяемое существительное.

Пример: Сколько можно говорить об этом какаду? – (о) ком?. чём? – П.п.

§9. Синтаксическая роль существительных в предложении

Мать сидит у окна. Она листает журнал, рассматривает фотографии людей и природы. Моя мать – учитель географии. “Мама”, – зову её я.

У окна – обстоятельство

Мама – обращения, как и вводные слова, предлоги, союзы, частицы членами предложения не являются.

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.