Философия Платона кратко: Платон

Кратко о философии: самое главное и основное про философию в кратком изложении

Учение Платона о бытии, душе и познании

Платон (427–347 гг. до н. э.) был учеником Сократа, впервые организовал учебное заведение – академию. Платон считается основателем объективного идеализма. Согласно учению Платона, лишь мир идей представляет собой истинное бытие, а конкретные вещи – это нечто среднее между бытием и небытием, они только тени идей. Платон объявил мир идей божественным царством, в котором до рождения человека пребывает его бессмертная душа. Затем она попадает на грешную землю, где, временно находясь в человеческом теле, как узник в темнице, она вспоминает о мире идей. Бытие содержит в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво. В космогоническом учении Платон утверждает, что последними элементами всех вещей являются неделимые треугольники, или геометрические бестелесные атомы.

Теория познания Платона опирается на его учение о душе. Платон считал, что человек как телесное существо смертен. Душа же его бессмертна. Когда человек умирает, его душа не погибает, а лишь освобождается от телесного покрова как своей темницы и начинает свободно путешествовать в поднебесной сфере. Во время этого путешествия она соприкасается с миром идей и созерцает их. Поэтому суть процесса познания состоит в припоминании душой идей, которые она уже созерцала. Истинное знание дает только мышление. Мышление же – это независимый от чувственных восприятий, абсолютно самостоятельный процесс припоминания. Только мышление дает знание идей. Чувственное восприятие порождает лишь мнения о вещах. В связи с этим процесс познания определяется Платоном как диалектика, то есть искусство вести устную речь, искусство ставить вопросы и отвечать на них, пробуждая воспоминания. Человеческая душа независима от тела и бессмертна. Душа состоит из трех частей: разумной, которая создается самим творцом, аффективной и вожделеющей, которые создаются низшими богами. Победа разумной части над страстями и вожделениями возможна при соответствующем воспитании.

Учение Платона о государстве

Платон считал, что отдельный человек не способен удовлетворить все свои потребности в пищи, жилище, одежде. Поскольку люди не могут личными усилиями приблизиться к совершенству, то необходимы государство и законы. У Платона было свое представление об «идеальном государстве». По его мнению, управлять должны только аристократы, как лучшие и наиболее мудрые граждане. А земледельцы и ремесленники должны выполнять добросовестно свою работу. Идеальное государство должно покровительствовать религии, воспитывать в гражданах благочестие. Платон выделял следующие формы государственного устройства.

1. «Идеальное государство» (или приближающееся к идеалу) – аристократия, аристократическая монархия.

2. Нисходящая иерархия государственных форм: тимократия, олигархия, демократия, тирания.

Тирания – наихудшая форма государственного устройства, а демократия была для него объектом общей критики. Худшие формы государства – результат «порчи» идеального государства. Тимократия – это государство чести и ценза: оно ближе к идеалу, но хуже, например, аристократической монархии.

Государство основано на разделении труда между разрядами свободных граждан. В учении о делении граждан на разряды Платон руководствуется своей классификацией частей души: разумной части души, добродетель которой в мудрости, должно соответствовать сословие правителей-философов; аффектной, яростной, части, добродетель которой в мужестве, – сословие воинов (стражей); вожделеющей, низменной, – сословие земледельцев и ремесленников. Именно такое государство добродетельно: оно мудро мудростью своих правителей-философов, мужественно мужеством своих стражей, рассудительно повиновением худшей части государства его лучшей части и справедливо, поскольку в таком государстве все служат ему как некой целостности и занимаются своим делом, не вмешиваясь в дела других.

Платон считал, что частная собственность и семья подрывают условия идеального общества. Он мыслил избавить общество от эгоизма: у всех все должно быть одинаковым и общим в пределах сословия.

.

nitshe.ru и краткий курс философии

Читать онлайн: философия – самое основное и главное о философии и философах – кратко и понятно. Все самые главные философские идеи, учения, школы, теории и вопросы философии в кратком изложении.

Философия Платона

1. Общая характеристика личности и творчества Платона.

Платон (427 – 347 гг. до н.э.) – крупнейший философ Древней Греции, ученик Сократа, основатель собственной философской школы – Академии, основоположник идеалистического направления в философии. Платон – первый древнегреческий философ, оставивший после себя ряд фундаментальных философских произведений, наиболее важными из которых являются «Апология Сократа», «Пармелид», «Горгий», «Федон», «Государство», «Законы». Большинство произведений Платона написано в форме диалогов.

2. Платон – основоположник идеалистического направления философии.

Платон является основателем идеализма. Главными положениями его идеалистического учения являются следующие:

– материальные вещи изменчивы, непостоянны и со временем прекращают свое существование;

– окружающий мир («мир вещей» также временен и изменчив и в действительности не существует как самостоятельная субстанция;

– реально существуют лишь чистые (бестелесные) идеи (эйдосы);

– чистые (бестелесные) идеи истинны, вечны и постоянны;

– любая существующая вещь является всего лишь материальным отображением первоначальной идеи (эйдоса) данной вещи (например, кони рождаются и умирают, но они лишь являются воплощением идеи коня, которая вечна и неизменна и т.д.);

– весь мир является отображением чистых идей (эйдосов).

3. «Триада» Платона – «единое», «ум», «душа».

Также Платон выдвигает философское учение о триаде, согласно которому все сущее состоит из трех субстанций:

«Единое»:

– является основой всякого бытия;

– не имеет никаких признаков (ни начала, ни конца, ни частей, ни целостности, ни формы, ни содержания, и т.д.);

– выше всякого бытия, выше всякого мышления, выше всякого ощущения;

первоначало всего – всех идей, всех вещей, всей явлений, всех свойств (как всего хорошего с точки зрения человека, так и всего плохого).

– происходит от «единого»;

– разделен с «единым»;

– является сущностью всех вещей;

– есть обобщение всего живого на земле.

– подвижная субстанция, которая объединяет и связывает »единое – ничто» и «ум – все живое», а также связывает между собой все вещи и все явления;

– также согласно Платону душа может быть мировой и душой отдельного человека; при гилозоическом (одушевленном) подходе душу могут иметь также вещи и неживая природа;

– душа человека (вещи) есть часть мировой души;

– при смерти человека умирает только тело, душа же, ответив в подземном царстве за свои земные поступки, приобретает новую телесную оболочку;

– постоянство души смена телесных форм – естественный закон Космоса.

4. Гносеология (учение о познании) Платона.

Касаясь гносеологии (учения о познании), Платон исходит из созданной им идеалистической картины мира:

– поскольку материальный мир является всего лишь отображением «мира идей», то предметом познания должны стать прежде всего «чистые идеи»;

– «чистые идеи» невозможно познать с помощью чувственного познания (такой тип познания дает не достоверное знание, а лишь мнение – «докса»);

– высшей духовной деятельностью могут заниматься только люди подготовленные – образованные интеллектуалы, философы, следовательно, только они способны увидеть и осознать «чистые идеи».

5. Проблема государства в философии Платона.

Особую роль в своей философии Платон уделил проблеме государства (что было нетипично для предшественников – «досократиков» Фалеса, Гераклита и др., которые занимались поисками первоначала мира и объяснением явлений окружающей природы, но не общества). Платон выделяет семь типов государства: идеальное «государство будущего», которого пока не существует и в котором отпадает необходимость в государственной власти и законах, и шесть типов ныне существующих государств.

Среди шести существующих типов Платоном указываются:

монархия – справедливая власть одного человека;

тирания – несправедливая власть одного человека;

аристократия – справедливая власть меньшинства;

олигархия – несправедливая власть меньшинства;

демократия – справедливая власть большинства;

тимократия – несправедливая власть большинства, власть военных вождей, армии.

Поскольку тирания, олигархия и тимократия являются несправедливыми формами государства, а демократия – власть большинства – редко бывает справедливой и, как правило, вырождается в тиранию, олигархию или тимократию, двумя стабильными и оптимальными формами государства могут быть только аристократия и монархия.

6. Платоновский проект государства.

Также Платон выдвигает собственный план государственного устройства, согласно данному плану:

– все население государства (полиса) делится на три сословия – философы, воины, работники;

– работники (крестьяне и ремесленники) занимаются грубым физическим трудом, создают материальные блага, могут в ограниченных размерах владеть частной собственностью;

– воины занимаются физическими упражнениями, тренираются, поддерживают в государстве порядок, в случае необходимости – участвуют в военных действиях;

– философы (мудрецы) – разрабатывают философские теории, познают мир, учат, управляют государством;

– философы и воины не должны иметь частной собственности;

– жители государства вместе проводят свободное время, вместе едят (проводят трапезы), вместе отдыхают;

– не существует брака, все жены и дети общие;

– допускается и приветствуется труд рабов, как правило, варваров, захваченных в плен.

В дальнейшем Платон пересмотрел некоторые идеи своего проекта, допустив небольшую частную собственность и личное имущество для всех сословий, однако другие положения данного плана были сохранены.

7. Значение философии Платона.

– историческое значение философии Платона в том, что впервые философом оставлено целое собрание фундаментальных произведений;

– положено начало идеализму как крупному философскому направлению (так называемая «линия Платона» – противоположность материалистической «линии Демократа»);

– впервые глубоко исследованы проблемы не только природы, но и общества – государство, законы и т.д.;

– были заложены основы понятийного мышления, произведена попытка выделить философские категории (бытие – становление, вечное – временное, покоящееся – движущееся, неделимое – делимое и др.);

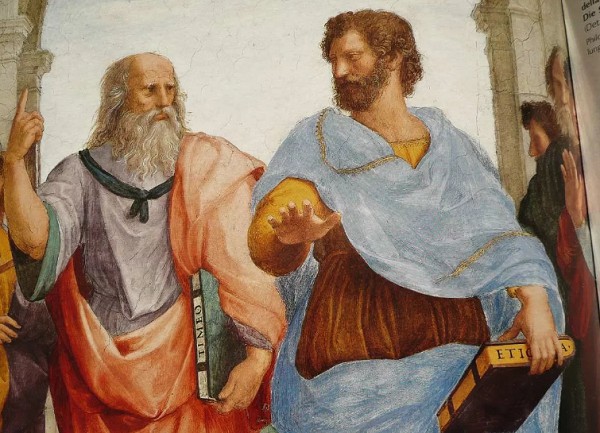

– была создана философская школа (Академия), просуществовавшая около 1000 лет, где выросли многие видные последователи Платона (Аристотель и др.).

8. Академия Платона.

Академия Платона – религиозно-философская школа, созданная Платоном в 387 г. в природе Афин и просуществовавшая около 1000 лет (до 529 г. н.э.). Наиболее знаменитыми воспитанниками академии являлись: Аристотель (учился у Платона, основал собственную философскую школу – Ликей), Ксенокрит, Кракет, Арксилай. Клитомах Карфагенский, Филон из Ларисы (учитель Цицерона). Академия была закрыта в 529 г. византийским императором Юстинианом как рассадник язычества и «вредных» идей, однако за свою историю успела добиться того, что платонизм и неоплатонизм стали ведущими направлениями европейской философии.

Платон: мир идей и мир вещей

«Во-первых, есть тождественная идея, нерожденная и негибнущая… Во-вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя — ощутимое, рожденное… В-третьих, есть пространство: оно вечно…»

Платон

Платон — первый идеалист в истории философии. Он считал, что кроме видимого физического мира существует невидимый, где содержатся идеальные формы всех вещей.

Идеальный мир Платона

Платон был уверен: то, что мы видим, вовсе не является реальностью. Мы можем воспринимать только низший мир, а на самом деле существует еще и высший, идеальный, и как раз он является настоящим. В идеальном мире находятся идеи, или образцы, всех вещей, существующих в мире материальном. Например, все лошади, которых можно обнаружить в нашем мире, — это лишь слепки с идеи лошади, обитающей в мире высшем.

Каким же образом идеальный слепок становится земным объектом? Идея соединяется с материей — и получается физически ощутимый объект. Но любой слепок — это лишь копия, бледное подобие. Так и весь наш физический мир — бледное подобие мира идей, яркого и настоящего.

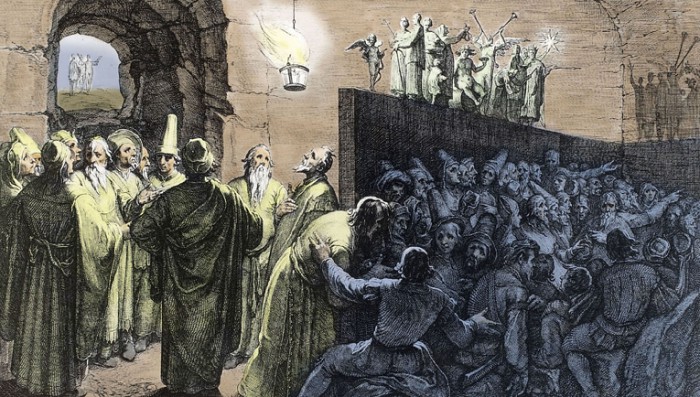

Свою теорию Платон иллюстрировал легендой о пещере. Пещера — это земной мир, а человечество — пленники, заточенные в этой пещере. За пределами пещеры раскинулись зеленые просторы, на голубом небе сияет солнце, бродят прекрасные животные и летают птицы. Но несчастные пленники ничего этого не видят, они могут наблюдать только тени на стене пещеры и принимают эти тени за реальность.

Настоящее имя философа — Аристокл. Прозвище «Платон» («широкоплечий») ему дал Сократ

Философ применял свою теорию об идеях не только к материальным объектам, но и к этическим принципам, таким как справедливость, добродетель, благо. Он считал, что в нашем мире можно найти лишь несовершенные копии этих понятий. В высшем мире, который Платон называл «умным местом», существует своя иерархия. На вершине всего находится идея блага, ей подчиняются другие моральные понятия, а идеи вещей и предметов расположены в самом низу этой системы.

По легенде, когда Платон сформулировал определение: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген Синопский ощипал курицу и объявил ее человеком. Тогда Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями»

Академия Платона

Слово «академия» — и производное от него «академический» — возникло благодаря школе, которую основал Платон. Платон собирал своих учеников в священной, окруженной стенами оливковой роще в шести стадиях к северо-западу от Афин, в местечке, которое называлось рощей Академа в честь древнегреческого героя Академа, похороненного там. Школа Платона получила название «Академия». Сначала это было неформальными собраниями богатых молодых людей, но к 380 году до н. э. Академия стала официальным местом обучения, за право поступить в которую ученикам приходилось платить. Первым выпускником Академии стал Аристотель, который стал конкурентом Платона, основав собственную школу — Лицей.

Бессмертие и переселение душ

Душа человека, считал Платон, приближена к идеальному миру, поэтому она так же вечна и совершенна, как и все идеи. Тело же полностью находится в материальном мире, поэтому оно страдает от несовершенств и умирает. Платон верил в переселение душ. По его мнению, душа, ушедшая на небо, в высший мир, находится там десять тысяч лет, после чего снова возрождается в новом теле.

Но просто верить для философа недостаточно, он должен подтвердить свою теорию логическими доказательствами. И Платон это делает: во многих своих сочинениях он приводит развернутые аргументы в пользу бессмертия души.

«Во всяком деле самое главное — это начало» (Платон)

Первое доказательство, самое главное, он называл циклическим. В чем же оно заключается? Мир состоит из противоположностей, и наличие одной противоположности подразумевает существование второй. Раз есть сон, то есть и бодрствование, раз есть смерть, то есть и бессмертие. «Если бы все, причастное жизни, умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, — разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво и жизнь бы исчезла?» — говорит Платон.

Второе доказательство — «припоминание». Платон был уверен, что все важнейшие абстрактные понятия, такие как красота, добро и т. п., изначально есть в сознании человека, о них помнит бессмертная душа. Мы их не узнаем заново, а просто «припоминаем». Третье доказательство связано с двумя видами сущностей. Тело относится к видимым смертным субстанциям, душа — к невидимым вечным.

«Когда люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выберет большего, если есть возможность выбрать меньшее» (Платон)

Учение о государстве

Земной мир полон зла, потому что он далек от идеалов. Как же изменить такое положение вещей? Платон предлагал использовать политические средства, которые описал в трактате «Государство».

Философ считал, что душа состоит из трех частей: разумной, яростной и страстной. В разных людях преобладают разные части души, и это нужно учитывать, создавая государство. Основа благополучия, по Платону, в разделении труда. Если каждый член общества будет заниматься тем делом, к которому у него имеется предрасположенность, то наступит гармония и порядок.

Люди разделяются на три класса, в зависимости от того, какое начало преобладает в их душе. Те, кто находится во власти низших потребностей (люди рабочих профессий, производители), должны подчиняться людям с преобладанием яростного начала (воинам, защитникам), как более мужественным и сильным. Ну а во главе стоят те, в ком преобладает разумное начало (философы, правители). Неравенство сословий, считал Платон, совершенно естественно, так как люди неодинаково одарены природой.

Платон был уверен, что частная собственность — зло. Все имущество должно быть общим, дети должны воспитываться коллективно. Самым справедливым государственным устройством Платон считал аристократическую республику, где правят лучшие, самые достойные граждане.

«В каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, куда бы они ни повели; одно из них врожденное, это — влечение к удовольствиям, другое — приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему» (Платон)

Филосов-царь

В книге Платона «Государство» философ излагает свое видение идеального государственного устройства. Он верил, что человеческая душа состоит из трех частей: желание, эмоции и разум. В городе Платона крестьянами управляли только страсти. Класс воинов подчинялся эмоциям, и только философы были под контролем разума. Царем города, по Платону, мог быть только философ.

Мир идей Платона. Идея сверхчувственного мира и идеального государства

Одним из самых известных философов античности является Платон (427–347 до н.э.). Он считается одним из наиболее влиятельных мыслителей из всех древних, средневековых и современных философов.

Краткая биография Платона

Платон был выходцев из богатой семьи аристократов. В двадцатилетнем возрасте будущий философ заинтересовался идеями Сократа, и начал регулярно посещать его беседы. Деятельность Сократа сильно повлияла на молодого человека, и результатом этого стал его отказ политической карьеры. При этом, являясь философом, он занимался проблемами государства и законодательства всю жизнь.

Особое место среди идей Платона занимали его теория идей, концепция идеального государства. Идея об идеальном государстве относится к самой ранней из длинного ряда утопий, а также концепция познания как воспоминания (припоминания).

Идея сверхчувственного мира

Платон привнес в философию много нового, основные его концепции связаны с идеей сверхчувственного мира. Сверхчувственный мир выступает как некое надфизическое пространство, которое неизвестно для натурфилософов.

Сторонники натурофилософии пытались дать объяснения причинам физического характера: вода, воздух, земля и т.п. Но у них ничего не получилось. Была необходимость отстранить философию от чувственно-материального и перейти к рациональным и интеллектуальным объяснениям.

Сверхчувственный план бытия, по Платону, включает мир идей (эйдосов) или форм. Идеи не существуют как ментальные понятия, которые формируется в уме человека, они – самостоятельные сущности, существующие в себе и для себя в иерархической системе.

В их основе лежит подлинное бытие. Подлинное бытие отождествляется с миром идей. Мир включает в себя большое множество идей для каждого феномена: моральных и эстетических ценностей, тел, матемагических и геометрических формул и фигур. Умопостигаемый мир (мир идей) вечный. Чувственный же мир находится в пространственно-временном измерении, он характеризуется постоянным движением и порождением.

Основные идеи, представленные в труде Платона «Государство»

Книга Платона «Государство» стало последней. В ней он изложил достаточно ясно теории идей или форм. Он объясняет, что, когда ряд феноменов имеет общее название, они имеют также общую “идею”, или “форму”.

Например, существование какого-то количества вещей тождественно существованию одной «идеи» или «форме» этих вещей. Или отражение вещей не является чем-то реальным, а остается чем-то кажущемся, так и разные отдельные вещи нереальны, являясь лишь копиями “идеи”, эти вещи представляют собой одну реальную вещь, созданную богом. Об этой одной вещи, которую создал бог, существует возможное знание, но в отношении многих вещей, сделанных кем-то, может быть лишь мнение.

В этой связи Платон заключил, что формирование мнения о мире проходит через чувства, в то время как знание является частью сверхчувственного вечного мира.

Например, мнение относится к отдельным прекрасным предметам, знание же относится к прекрасному самому по себе. В сферу интересов философа попадает только идея прекрасного, а не многообразие прекрасных предметов, которые можно обнаружить в чувственном мире.

По мнению Платона, то, что является предметом мнения, никогда не станет предметом знания. Знание отличается достоверностью, мнение подвергается ошибкам, и непременно является ошибочным. Мнение ошибочной из-за того, что им допускается реальность того, что представляет собой лишь видимость.

Проблема существования идей вызывает некоторые трудности. Это было очевидно уже во времена Платона. Прежде всего, неясно, у какие здешние вещи-подобия имеют идеи-образцы, а какие нет. Например, странным было бы предположение, что для сора или грязи существуют какие-то идеи (это можно встретить в диалоге Платона “Парменид”). После появления в платоновской академии Аристотеля, теория идей принимает сокрушительную критику.

Интеллектуальное созерцание и чувственное восприятие

Философия для Платона является чем-то вроде созерцания, “созерцания истины”. Его трудно назвать чем-то чисто интеллектуальным. Созерцание не является просто мудростью, а, скорее, любовью к мудрости. Мир интеллекта и мир чувств различны.

Различия Платоном между интеллектуальным созерцанием и чувственным восприятием объясняются через предоставления аналогии со зрительным ощущением. Зрение не похоже на другие чувства, так как требуется наличие не только глаза и объекта, но и света. Мы можем видеть отчетливо только освещенные солнцем предметы. В период сумерек человек видит предметы неясно, а при полной темноте, не видим вообще.

Поэтому в мир идей входят те вещи, которые мы видим освещенные солнцем, а мир преходящих вещей – неясный, сумеречный мир. Платон отождествлял глаз человека с его душой, а солнце для него было светом, истиной или благом.

Чтобы объяснить свои взгляды Платон использует миф о пещере. Миф в данном случае он использует как аллегорию для изложения своей философии. Люди, которые лишены философии, он сравнивает с узниками пещеры, способных видеть только в одном направлении. Они видят в одном направлении, так как связаны, позади них горит огонь, а перед ними стена.

Тени на стене для них являются реальными предметами, но люди не имеют никакого представления о самих предметах, порождающие эти тени.

Теория идей Платона представляет собой весьма важный шаг вперед по направлению к развитию философии. Его теория идей – первая теория, подчеркивающая проблему универсалий (общих понятий). Она сохранилась в разных формах вплоть до настоящего времени. Но по мнению британского философа Б. Рассела, любая попытка разделения мира на части, из которых одна более реальна, чем другая, обречена на неудачу.

Платон связал проблему познания с открытым им миром идеальных сущностей (идей). Платон относил познание к воспоминанию (анамнезу) истины, всегда жившей в душе, и которая оживает в нас, при осуществлении нами какого-либо конкретного опыта. Душа контактирует с миром, при этом она извлекает из себя истину. Такое извлечение и является воспоминанием.

Познающий проходит несколько стадий:

мнения;

научные понятия;

чистое знание.

В бытовом плане для людей достаточно одних лишь мнений, верований, образов. Математики могут подняться выше, так как используют научные понятия. Но истинное знание могут достичь только философы, отрешившись от чувственного, они посвящают свою жизнь незаинтересованному созерцанию, восходя от идеи к идее к самой вершине.

После всего сказанного становятся понятными причины того, почему Платон так негативно относился к искусству. Сущность, роль и ценность искусства находится в зависимости от истины, согласно мнению Платона. Искусство скрывает истину, искусство – форма неистинного, фантастического знания.

Искусство не может улучшить душу человека, так как оно лживо. Искусство может только разварить человеческую душу. Поэтому для деятелей искусства нет места в идеальном государстве. Платоном отрицается самоценность искусства, он пытается поставить его на службу благу и истине. Для этого философия должна управлять искусством.

Сущность человека может быть определена разнопорядковой природой тела и души. Тело является своеобразной темницей для души, поэтому тема бегства от всего телесного и мирского – один из основных мотивов философии Платона.

Новая жизнь для души может быть открыта после смерти тела. Даже если душа и имеет свое начало, оно бессмертно и его стремление направлено на уподобление богу. Такое уподобление может быть доступно только для тех, что смог очистить свое тело и возлюбить мудрость. Платон сравнивает человеческую душу с крылатой колесницей, в нее запряжены белый и черный кони (благородное и низменное начала в человеке), ею управляет извозчик (разум).

В своем известном произведении «Государство», Платон рассказывает о построении идеального государства. Философ делает вывод о том, что правители такого государства должны являться философами (мудрецами). Платон также ставит перед собой задачу определить справедливость и предлагает сделать это на примере анализа справедливого государства, а не справедливого индивида.

Идеальное государство по Платону

Идеальное государство Платона должно иметь три класса, куда входят простые люди, воины и стражи (правители-мудрецы). Только последние обладают политической властью.

К первому классу относятся крестьяне, торговцы и ремесленники. Их души являются примитивными, поэтому их обязанностью является лишь подчинение воле вышестоящих. Они не должны иметь чрезмерное количество материальных благ.

Людей, относящихся ко второму классу, он сравнивал с породистыми собаками. Они послушны и готовы к бою. Этот класс следит за тем, чтобы все граждане имели занятия, соответствующие их природным наклонностям, а также предупреждают различные конфликты внутри государства. Второй класс лишен какой-либо способности.

К третьему классу относились правители (стражи). В их ряд могли попасть лишь те, кто больше других любит свою страну. Такие люди должны отличаться усердием в работе для процветания своего отечества, они способны созерцать Благо.

Кратко говоря, первый класс воздерживался от желаний, второй характеризовался смелостью и мужеством, третий – мудростью.

Примечательно, что Платоном предлагается введение для стражей радикального коммунизма. Стражи должны жить в небольших домах, их поселение будет больше походить на лагерь. Они должны обедать в общих столовых и употреблять простую пищу.

У правителей не может быть частной собственности, кроме совершенно необходимого. Они не имеют богатств, при этом правители счастливы. Государство ставит своей целью создать счастье для всех. Богатство и бедность вредны в одинаковой степени в идеальном государстве Платона.

Коммунизм философа применим также и для семьи. Согласно его идеи, у друзей все должно быть общим, в том числе женщины и дети. Платон понимает, что такое будет трудно осуществить, но уверен, что при правильном воспитании своих граждан государство сможет это установить.

Платон руководствуется этой идей для того, чтобы минимизировать собственнические чувства людей и тем самым открыть путь к господству духа коллективизма.

Также в своей работе, посвященной описанию идеального государства, Платон рассматривает вопрос справедливости. По его мнению, справедливость состоит в том, чтобы каждый наилучшим образом выполнял свою собственную работу, и не вмешивался в чужие дела и не претендовал на чужое место.

Государство устроено справедливо, если каждый – торговец, воин и правитель – выполняет свою собственную работу, не вмешиваясь в работу других классов. Конечно, такое понимание справедливости не соответствует тому, что современный мир называет “справедливостью”. Демократия повлияла на наше видение справедливости, поэтому оно у нас ассоциируется с равенством. У Платона же понятие справедливости скорее ближе к тому понятию, которое до сих пор используется в праве.

В философии Платона рационализм сочетается с верой в потусторонний мир, поэтому такая теория может привлечь как рационально настроенного интеллектуала, так и религиозного мистика. В результате этот синтез оказал влияние на большинство великих философов.

Платоновские идеи

.jpg)

Как часто Вы задумываетесь о значении понятия «истина»? Почему Ваша истина не всегда соответствует истине другого человека? Что вообще значит истинный предмет или истинное понимание предмета? Не до конца понятно, что из себя представляют окружающие нас предметы, на самом деле, и как нам к ним относиться так, чтобы получить правильное представление о мире? И в конечном счёте, где же всё-таки искать эту ИСТИНУ?

Для начала постараемся найти ответы в философии древнегреческого мыслителя Платона. Он утверждал, что существует два мира: мир вещей и мир идей. «Какие ещё два мира, как это понимать?!» – спросите Вы. Эти миры можно сравнить с материальным и духовным. С одной стороны, у нас есть то, к чему можно буквально прикоснуться, а с другой – что-то невидимое, но мыслимое.

Будем разбираться на примере. Вот есть предмет, например, яблоко. Вы его воспринимаете как обычный фрукт, т.е. в вашем сознании содержится понятие «яблоко», которое относится к данному предмету. Зафиксируйте, то яблоко, о котором мы сейчас говорим, находится в мире вещей. Вы получаете знание об этом яблоке с помощью чувств, и другой человек также получает эти знания с помощью своих чувств.

Для Вас это яблоко является красным, а для другого розовым. И где же правда? Как понять реальную сущность яблока? Как мы видим, чувства способны обманывать наш разум. Они искажают представления о предмете, и, таким образом, мы становимся заложниками мира иллюзий. А где же находится настоящая сущность предмета, в нашем случае яблока?

Следуя философии Платона, истинный образ предмета мы должны искать в мире идей (мир эйдосов). Существует мир идей независимо и отдельно от мира вещей, они находятся в отдельном сверхчувственном пространстве. Идеи – вечные и неизменные субстанции. Идеи – это реальные и объективные предметы, которые являются эталоном и прообразом воспринимаемых нами предметов.

Как же можно постичь эти Идеи? С помощью разума и только него. Именно разум помогает нам понять, что чувства дают нам неверные знания и показывают лишь тени идей, тем самым помещая нас в мир иллюзий. В мире вещей все предметы находятся в изменчивости и непостоянности, поэтому мы не можем полностью доверять нашему чувственному восприятию. Но благодаря разуму мы способны прийти к истине, а точнее приблизиться к миру идей и даже познать их.

Стремление к миру идей можно сравнить со стремлением к благу. Как каждый человек по своей природе стремится к благу, так и предметы стремятся к миру вещей. Таким образом, каждый объект и каждый субъект стремятся к совершенству. Платон считал, что только тогда, когда человек «попадает» в мир идей (буквально в него нельзя попасть через дверь, это больше мысленный эксперимент) и видит реальный образ вещей, он понимает, каков объективный мир.

«А как, – скажите Вы. – мы поймем, что это те самые Идеи, а не их тени?». Платон бы ответил на этот вопрос примерно так: «На самом деле, наша душа уже знакома с реальными образами вещей, ей нужно лишь напомнить об этом (этот процесс называется анамнезис – «припоминание души» с древнегреческого). Душа бессмертна: она лишь временно находится в теле, потом душа уходит в царство чистой мысли, и снова возвращается на землю, где ей снова приходится быть в человеческом обличии».

Также с помощью разума мы можем отличить правильное знание от мнения. Мнение – это знание кого-либо, не проверенное на собственном опыте. Правильное знание – это уже переработанное знание, проверенное и обоснованное самим человеком.

Вы, наверное, замечали, что чаще всего «мнение» быстро улетучивается из памяти: кто-то что-то сказал, Вы вроде бы даже поняли, но не до конца, поскольку не встречались с этим в жизни, не проверяли это в задачах, не ставили эксперименты. А с объективным знанием совсем иначе: Вы порешали несколько задачек, посмотрели на вопрос с разных сторон, обсудили с друзьями и объяснили родителям. Разум помогает нам формировать эти объективные – правильные – знания и следовать в жизни собственным суждениям.

Что такое марксистская философия? Краткое содержание. Основные идеи

Содержание:

Знаменитый философ девятнадцатого века Карл Маркс родился в 1818 году. Его деятельность распространялась не только на философию. Он был известным политическим журналистом, общественным деятелем, писателем и экономистом. Мыслитель прославился на весь мир своими трудами, одним из которых является «Капитал». У автора очень интересная биография, он много путешествовал, заводил знакомства с различными политиками, учеными.

Марксистская философия – это нечто принципиально новое для людей того времени, она зародила идею социализма, послужила основой для теории марксизма. Маркс был хорошим историком, поэтом, лингвистом. Его единомышленником и другом являлся Фридрих Энгельс.

Марксистская философия – кратко о диалектике

Философия марксизма кратко – это объединение политических и экономических взглядов, которые основывались на принципиально новой методике под названием «материалистическая диалектика». История диалектического метода Гегеля показывает, что Маркс разработал полную ее противоположность. Для него диалектика стала инструментом, позволившим анализировать капиталистическое общество.

Философским открытием марксизма является централизация развития как обобщающего свойства для всего мира с капиталистическим строем. Материалистический метод подчеркивает взаимную связь между всеми элементами окружающего мира:

- История построена на понятии человека как главного ее субъекта;

- Власть получают владельцы производственных средств;

- Отчуждение моральных ценностей объясняется принятием экономических приоритетов;

- Социалистический строй предполагает ликвидацию отчуждения за счет свободы человеческого развития.

Маркс продолжал выступать за материализм, опираясь на ряд общественных, экономических формулировок. Он анализирует причину и следствие, закономерность и развитие, изменения формулировок и обстоятельства, повлекшие эти изменения. Автор известных трудов изучает принципы рабства, коммунизма, капитализма и феодализма.

Карл Маркс – основные идеи кратко

Концепция философа основывается на выделении материального производства в качестве основного двигателя в историческом развитии мира. Общество формирует свое мировоззрение на базе бытовых условий, в которых оно проживает. Спиральное прогрессирование человечества должно привести его к азам. Должна исчезнуть частная собственность, товарные взаимоотношения, деньги, но это произойдет по новой, прогрессивной схеме. Как указывает Карл Маркс, основные идеи его философии следующие:

- Отказ от религии как от пережитка прошлых лет;

- Отсутствие общественных классов в обществе;

- Упразднение частной собственности;

- Пролетарская революция – единственный путь к коммунизму;

- Отказ от отношений, построенных на деньгах;

- Формирование пролетарской диктатуры;

- Защита рабочего класса политической властью.

Философия К. Маркса носит название «марксизм». Она отторгает понятие борьбы и конкуренции как примитивность, которая не может двигаться в ногу с развитием. Люди не должны трудиться по причине нужды, это добровольное решение каждого индивида.

Философия марксизма – кратко и понятно

Марксизм состоит из трех взаимосвязанных частей. Его философия включает многие сферы жизни общества. Это сфера научного коммунизма, политическая и экономическая направленность. Рассуждения Маркса сыграли важную роль в становлении всего общества. С них началась социальная деятельность в лице революции, ведущей к строительству коммунизма.

Она продлилась с девятнадцатого до двадцатого века, привела к важнейшим переменам в жизни России. Проблема социализма активно поднимается в работах автора. Он призывает людей к социалистической революции через свои учения. Материальный вопрос ложится в основу изменений. Люди должны ни в чем не нуждаться, трудиться по желанию, жить на благо страны и общества. Природа таких рассуждений кроется в развитии промышленности, производства. Власть находится в руках у людей, которые достигают максимальных результатов в становлении экономики.

Карл Маркс философия – кратко об историческом материализме

Марксизм также включает теорию исторического материализма. Это философский взгляд на общепринятые законы социума, стимулирующие его развитие. Ключевым отличием рассуждений Маркса от прежних философских концепций является материалистический взгляд на историю общества. Он выясняет значение человека в практике познания, тесно связывает диалектику и материализм.

Основным объектом исследования исторического материализма становится общество. На него распространяется материалистическая диалектика, ее законы. В учениях философов бытовало мнение, что материя является первичной, потом рассматривается сознание. Социальные суждения Маркса говорят о том, что первичным является бытие общества, а общественное сознание формируется вторично.

Понятие общественного бытия – это отношения и процессы, характеризующие материальную сферу жизни. Они неподвластны желанию, сознанию и воле отдельной личности, социума. В качестве отражения бытия формируется сознание.

В историческом материализме бытие является совокупностью производственных отношений и сил, на которых строится все общество, политика и идеология.

Что такое Марксизм

Марксизм — это система экономической, социальной и политической философии. Была основана на идеях Карла Маркса (1818–1883) и Фридриха Энгельса (1820–1895), которые исследовали социальные изменения с точки зрения политических и экономических факторов.

Марксисты — это сторонники учения Маркса и Энгельса.

Кратко о марксизме

Главная идея гласит, что средства производства — это экономическое основание, которое влияет на (или даже определяет) политическо-экономическую ситуацию.

При марксизме устаревшие классовые структуры должны были быть свергнуты силой (революцией), вместо того, чтобы быть заменёнными посредством терпеливого изменения. Это Маркс называет классовой борьбой и считает её неизбежной и “двигателем истории”.

Также это учение утверждает, что поскольку капитализм сменил феодализм, он также будет устранён диктатурой рабочих (пролетариатом). И, по мнению Маркса, диктатура пролетариата — это переход к социализму.

Диктатура пролетариата происходит тогда, когда рабочие “осознают” эксплуатацию, от которой они страдают. Рабочие могут объединяться даже за пределами государства, поскольку борьба с эксплуатацией включает рабочих во всём мире.

Пролетарская революция не всегда является насильственной. Но марксистская доктрина уверяет, что буржуазный класс может представлять оппозицию и по этой причине эта революция может стать насильственной.

Затем быстро и неизбежно последует бесклассовое общество, которое будет управлять само собой, без правящего класса или структуры, и рабочий класс должен достигнуть освобождения.

Марксизм возник в 19 веке, его создали Маркс и Энгельс (немцы), когда оба жили в Лондоне. Маркс и Энгельс говорят про капитал — ресурс, который удерживается некоторыми, но не хватает многим.

Пытаясь разрушить эту ситуацию, вскоре после начала промышленной революции они объединили усилия, знания и идеологии, которые были знакомы человечеству. Таким образом и появились несколько важных работ по определению того, что после борьбы стало “уничтожением классов”.

Философия марксизма

Марксистская философия возникла в 40-е гг. XIX века на основе теорий самых различных учёных, философов и др. Например:

- философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля;

- экономиста Адама Смита;

- философа Людвига Андреаса Фейербаха;

- натуралист Чарлз Дарвин и др.

Марксистская философия утверждает, что материя, которую мы видим в природе, — это всё, что существует. Эта материалистическая интерпретация мира является неотъемлемой частью марксистского мышления.

Маркс считает, что физический мир не должен объясняться как что-то “сверхъестественное”, что в естественном мире существуют законы, которые объясняют себя сами.

Для марксистской философии, в марксистской теории познания, наука играет самую решающую роль. В. И. Ленин сказал в книге “Материализм и эмпириокритицизм”, что фундаментальная характеристика материализма происходит от объективности науки, из признания объективной реальности, отражённой наукой.

Диалектический материализм

Теоретическим основанием для философии марксизма послужил диалектический материализм (сокращённо “диамат”), созданный Энгельсом.

Это философское направление:

- об общих закономерностях и сущности бытия;

- о законах развития природы, общества и мышления человека;

- об отношении человека к миру в его развитии и об исторических изменениях в этом процессе.

Для диалектического материализма предметом изучения являются: соотношение сознания и материи, мысли и существования, закономерности и категории, которые выражают обобщённо всеохватывающие формы существования и познания.

Диалектической сутью марксизма является принятие всеохватывающей взаимосвязанности предметов и явлений, которые пребывают в безостановочном перемещении и эволюции.

Философия марксизма имеет материалистический характер, а выражается это в том, что лишь материя является для неё фундаментом существующего мира.

Для диалектического материализма материя — это самое главное, основа мира; а сознание — дело второстепенное, свойство материи.

Сознание же расценивается в качестве свойства высокоорганизованной материи, это особая функция мозга человека, которая может отображать существующий мир вокруг.

Диалектический материализм основан на механистическом материализме (например, учения философа-материалиста Людвига Андреаса Фейербаха). Реальность объясняется движением, которое рождается внутри вещей, а вещи движутся не только внешними силами.

Главная идея диалектики — это то, что всё имеет движение из-за внутреннего конфликта, т. е. природа не имеет движения из-за каких-либо внешних причин.

А “материализм” означает, что нет “внешней” реальности. Маркс не идеализировал действительность, но одновременно с этим он не думал, что мир изменён чем-то “духовным”. Такого же мнения был и Энгельс.

Они считали, что природа сама нам предоставляла примеры внутренних изменений. Например, семя — если его посадить и вырастить, оно становится чем-то, что можно съесть; затем семя этого плода можно использовать, чтобы произвести ещё больше плодов, достаточно его только посадить в землю.

То же самое происходит и с обществом — оно меняется внутренними противоречиями, которые сами и спровоцировали эти изменения.

Они вдохновились диалектикой Гегеля и вывели три закона марксизма:

- “закон перехода количественных изменений в качественные” (всегда существует какой-то “переломный” момент в развитии; например, медленное нагревание воды: в какой-то момент она превратится в пар);

- “закон единства и борьбы противоположностей” (природа включает в себя внутренние противоречия, антагонистические силы, которые и порождают новые изменения);

- “закон отрицания отрицания” (любое развитие совершается по спирали, в этом процессе осуществляется отрицание предыдущей стадии, а потом происходит отрицание отрицания и предыдущая стадия повторяется, но в новом качестве; пример с семенем и плодом).

Исторический материализм

Далее немаловажной частью марксистской философии считается исторический материализм. Он связан с диалектическим материализмом и исследует всесторонние закономерности прогресса общества.

Философия марксизма имеет отличительную особенность: она принимает во внимание влияние распространения материализма на толкование истории прогресса социума. А также в понимании роли деятельности человека в познании, сплочённости и обоюдных изменениях материализма и диалектики.

Исторический материализм известен как “истмат”. Его главная идея в том, что материальные изменения в обществе влияют на социальные, такие как, например, в средствах производства.

Например, улучшение транспорта, развитие машинного оборудования на фабриках или даже появление компьютеров и интернета.

Ведь с появлением этих инноваций процессы производства и коммуникации изменились, и с этим развитием изменились не только экономика и производство, но и социум.

Экономическая теория марксизма

Эта часть работы Маркса объясняет концепцию о прибавочной стоимости, где учёные заявили о нестабильности капиталистической системы.

Карл Маркс придерживался трудовой теории стоимости Давида Рикардо (теория о том, что стоимость товара может быть объективно измерена средним количеством рабочих часов, необходимых для производства). Маркс считал, что человеческий труд является источником экономической ценности.

Однако, по его мнению, капиталисты платили своим рабочим меньше, чем стоимость, которую их труд добавлял к товарам (обычно достаточно только для поддержания рабочего на уровне прожиточного минимума).

Согласно марксистской теории, из общей стоимости труда работника эта компенсация составляла лишь малую долю, которая была эквивалентна средствам существования работника.

Оставшаяся часть — это “прибавочный труд”, а производимая им стоимость — “прибавочная стоимость”.

Маркс утверждал, что для получения прибыли капиталисты присваивали эту прибавочную стоимость, эксплуатируя таким образом рабочего.

Также марксизм говорит о:

- “потребительной стоимости” (полезность вещи и потребность населения, которую продукт удовлетворяет; различаются между собой в основном качественно);

- “меновой стоимости” (количественное соотношение или пропорция, потребительная стоимость одного вида обменивается на потребительную стоимость другого вида; различаются между собой в основном количественно);

- “человеческом труде” (рабочее время; различаются между собой и качественно и количественно).

Социально-политическая теория марксизма

По мнению Маркса, диалектическая природа истории человечества выражается в борьбе классов. Эта борьба приняла острую форму с развитием капитализма.

В капиталистической системе существуют два основных класса, которые противостоят друг другу, и вокруг них собираются другие менее значимые классы, это: буржуазия (владельцы средств производства) и пролетариат (рабочие).

“Буржуазия производит своих могильщиков. Падение буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны”.

“Коммунистический манифест”, Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Когда эта ситуация произойдёт, последует радикальное преобразование человечества — революция. Эта революция станет прелюдией к установлению коммунизма и восстановлению свободы.

“На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми антагонизмами прибудет ассоциация, в которой свободное развитие каждого будет являться условием свободного развития всех”.

“Манифест Коммунистической партии”, Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Представители марксизма

Некоторые известные представители марксизма, кроме его основателей:

- Георгий Валентинович Плеханов;

- Владимир Ильич Ленин (Ульянов);

- Лев Давидович Троцкий (троцкизм — течение марксизма);

- Николай Евграфович Федосеев;

- Михаил Иванович Бруснев;

- Димитр Благоев;

- Лев Григорьевич Дейч (основатель организации “Освобождение труда”).

Марксизм-ленинизм

В социалистических странах (включая СССР) марксизм-ленинизм служил официальной основой коммунистической идеологии. Марксизм-ленинизм был создан В. И. Лениным и считается одной из самых радикальных разновидностей марксизма.

Марксизм-ленинизм внёс в марксизм несколько новых теорий, но с этим он значительно видоизменился.

Вместе с этим минимальное несоблюдение “марксистской доктрины” воспринималось как очевидный “ревизионизм” (в марксизме — это уклонение от исходных утверждений марксизма) и беспощадно наказывалось.

В. И. Ленин и И. В. Сталин вывели это учение на такой уровень, что для принятия его как достоверного уже не нужны были никакие доказательства.

Главные элементы марксизма-ленинизма:

- диалектический материализм;

- исторический материализм;

- идея партии нового, особенного типа и взаимосвязанная с ней революция;

- коммунистическая среда;

- критика капитализма (защищалась ложная идея о тотальном кризисе капитализма).

Разница между марксизмом и марксизмом-ленинизмом

Марксизм-ленинизм был более прагматическим движением, которое двигалось к изменению системы правления. Лидеры приводили в исполнение конкретную стратегию с целью свергнуть капитализм.

Вместе с этим они пытались создать коммунистическую партию и “научить” рабочих иметь “осознание класса” (таким образом они пытались подготовить международную пролетарскую революцию).

Марксизм-ленинизм отличается от простого марксизма тем, что в нём больше действий, эти знания перестали быть простой теорией и превратились в практическое пособие к действию.

Марксизм также не говорил об идее партии нового типа или о связанной с ней революции — эта инновация была внесена Лениным (у Маркса и Энгельса партии описывались такими, какими были и раньше, без нововведений).

Смотрите также значение Политический Режим.