Паронимы — определение и употребление. Словарь.

Лексический словарь — наш постоянный атрибут, который необходим в повседневной жизни. Каждый день мы выражаем мысли, эмоции, просьбы, приказы или требования. И для того, чтобы речь была разнообразной и яркой, нужно уметь пользоваться общеупотребляемыми словами.

Давайте вспомним пройденное на прошлых занятиях.

- Итак, к лексике выражения относятся: омонимы, омографы, паронимы, омоформы.

- К лексике содержания : синонимы, антонимы, гипонимы и конкретные слова.

В данном уроке, речь пойдет о паронимах. В конце занятия, вы будете точно знать значение паронимов, как их отличать от омонимов. Выучим классификацию, и подробно разберемся с каждым примером.

Что такое паронимы

Паронимы — это близкие по звучанию и произношению слова, но имеющие разные значения. Это слова, обладающие лексико-грамматическим состоянием, и общим родственным корнем.

Например, пароним к слову здравица – здравница , к слову гарантийный – гарантированный , к слову надеть – одеть и т.д.

В большинстве случаев, паронимы относятся к одной части речи и не взаимозаменяемы. В речи они используются для выразительности, подчеркивания важной мысли. Поэтому важно знать, как их употреблять, чтобы вас понимали всегда правильно. Особенно характерно их использование в художественной литературе.

Различия между паронимами и омонимами

С виду, у паронимов и омонимов нет ничего общего. При омонимах наблюдается точное совпадение разных по значению слов, то есть слова пишутся одинаково, но значение в тексте разное. А при паронимах — различия как в обозначении, так и в написании. И тем не менее общее есть — это похожесть звучания, произношения.

В основе паронимии лежит корневой и этимологический признаки, при омонимии — сложившееся совпадение как в написании, так и в произношении.

Для конкретики, приведу пример с омонимами:

Мама купила Игорю новую кисть для рисования.

Петрович неудачно упал на кисть и получил производственную травму.

Пример с паронимами:

Маша получила самый высокий в классе балл по русскому языку.

Примеры паронимов

В русском языке вы можете встретить паронимы в разных частях речи, предлагаю на примерах разобрать некоторые из них уже сейчас, чтобы выработать общее понимание и некую практику.

Паронимы существительные

Абонемент — право на посещение общественного заведения (концертный, театральный или в бассейн).

Абонент — лицо, владеющее абонементом (абонент телефонной связи, или заказ журналов абонентом).

Вдох — ритмичный впуск воздуха в легкие (первый вдох, поверхностный вдох).

Вздох — вдох и выдох, сделанные с трудом (тяжелый вздох, вздох сожаления).

Паронимы прилагательные

Искусный — умелец, мастер своего дела (искусный гончар, ювелир; искусные руки)

Искусственный — ненастоящий (искусственный парк, мех)

Бережный — опасливый, осторожный, тот, кто заботится (бережное отношение к родителям, бережное отношение к технике)

Бережливый — экономное отношение к чему-то, расчетливость (бережливый сын)

Паронимы глаголы

Усвоить — об информации; понять для себя что-то, принять во внимание (усвоить новый пример, усвоить хороший тон общения).

Освоить — о практике; овладеть навыками, научиться распоряжаться чем-то (освоить методику быстрого набора, освоить садоводство).

Предоставить — отдать что-то в распоряжение, на пользование (предоставить отпуск, предоставить кредит)

Представить — дать для ознакомления, познакомить кого-то (представить парня, гостя; представить проект)

Представить — вообразить что-то (представить себе космодром; представить взлёт ракеты)

Самые проблемные паронимы

В повседневной речи есть очень много схожих между собой слов. Люди, которые не знают точного значения слова, путают его. В частности, это касается иностранцев, изучающих русский язык. Естественно, меняется суть мысли, и другой человек может просто не понять вас.

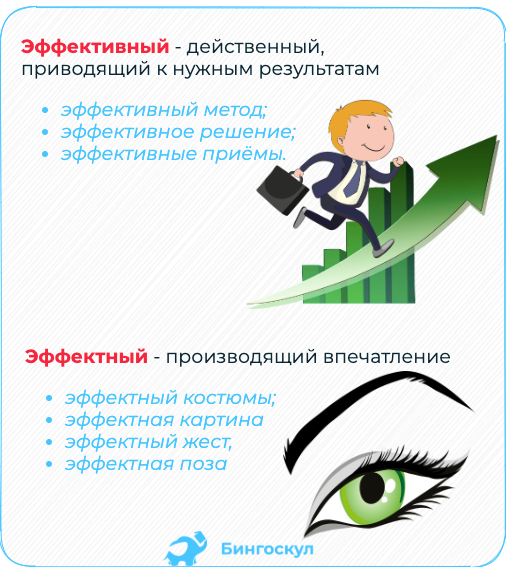

Давайте рассмотрим некоторые пары паронимов чуть ближе.

- Одеть — надеть: самые проблемные слова, даже взрослые путаются в них. Есть очень хорошая поговорка, которая поможет разобраться в употреблении данных паронимов: “надеть одежду, одеть Надежду” . Как видите, мы надеваем на себя одежду/вещь, а одеваем кого-то ( брата, бабушку, ребенка и т.д). Например, — “Мама одела дочь” и “Ольга надела любимое платье” .

- Иммиграция — эмиграция: важно различать эти слова для правильного заполнения документации. Когда вы осуществляете въезд в в другую страну — вы иммигрируете, в случае выезда из своей страны — эмигрируете. Например, “Иван иммигрировал в Польшу” и “доктор эмигрировал из России” . Говоря иначе, каждый, кто меняет свою страну на другую, становится одновременно иммигрантом и эмигрантом. Если Иван уехал из Украины в Польшу, то для Польши он — иммигрант, а для Украины — эмигрант .

- Адресат — адресант: часто такие паронимы можно видеть на почтовых письмах. Адресат — тот, кто получает письмо, адресант — кто отправляет письмо.

- Дипломант — дипломат: дипломат — человек, работающий в посольстве, или в Министерстве, а дипломант — тот, кто получил диплом.

- Гарантированный — гарантийный: гарантированный — это утвержденное действие, которое не подлежит сомнению, а гарантийный — что-то, содержащее гарантию. Например, “Папа получает гарантированный доход” и “Мой брат получил гарантийное письмо” .

- Выборочный — выборный: когда вы описываете часть чего-то, то употребляете пароним «выборочный», а если это связано с голосованием, или правом на выбор — выборный.

- Экономный — экономичный: на оба слова суть одна — минимальная трата, сохранность личных средств. Например, экономичный чайник, экономная хозяйка .

Словарь паронимов

Словарь будет полезен, если у вас возникают вопросы по поводу употребления паронимов. Он поможет разобраться с пониманием значений этих слов. Прочитав и запомнив искомые формулировки, у вас получится верная конструкция словосочетания.

Из года в год издавались и издаются печатные версии толковых словарей, в которых их авторы пытаются собрать воедино все известные паронимы текущего времени и объяснить из значения. Среди них можно выделить:

- О. В. Вишнякова — Словарь паронимов русского языка. Москва, издательство «Русский язык» 1984

- Н. П. Колесников — Словарь паронимов и антонимов. Ростов-на-Дону 1995

- Л. А. Введенская, Н. П. Колесников — Учебный словарь паронимов русского языка 2010

Но действительность диктует свои условия и в век интернета проще воспользоваться онлайн-ресурсами, которые объединяют в себе объём всех печатных изданий и предлагают возможность поиска нужных слов всего в пару кликов. Один из широко известных ресурсов — https://paronymonline.ru/ Если у вас есть необходимость в таком ресурсе, пользуйтесь на здоровье.

Тест на усвоение материала по теме Паронимов

Мы изучили с вами достаточно интересную тему в лексике русского языка. Для того, чтобы закрепить полученные знания, и лучше усвоить материал, предоставляем вам небольшие вопросы.

Если вы ответили почти на все вопросы, то урок усвоен!

Чтобы надёжно держать в памяти различия между паронимами, омонимами и синонимами — постоянно освежайте свои знания по темам. Читайте литературу, проходите тесты и вспоминайте правила. Только после того, как вы освоите правильное употребление лексических слов, вы сможете говорить красиво и точно.

Паронимы и их пары: что это, употребление, применение в речи

Содержание:

Паронимами называют слова, которые звучат практически одинаково, но имеют разное значение. Они часто встречаются в русском языке. Различия могут быть оттеночные или кардинальные семантические. Основные лексические ошибки в использовании связаны с непонимание точной сути оборота, смешением или неумением разграничить пары. Например, веский, весить, весомый, вес. Каждое из четырех слов имеет свое значение, одинаковый корень и схожее написание: веский аргумент, весить больше нормы, весомый пакет или общий вес.

Разновидности однокоренных созвучных слов

Ярким примером однокоренных созвучных частей речи является: бракованный, брак, забраковать, браковочный. Бракованный может быть стол, набор или канцелярский нож, брак – это недочет, допущенный во время производства. Забраковать сочинение – обозначает не принять работу. Браковочная деталь – элемент определенного комплекта или оборудования. На основании принципов словообразования разделяют паронимы:

- С различной приставкой: уплатаналогов – оплата труда, отпечатки на коже – опечатки в тексте;

- С разными суффиксами: командировочный лист – командированный сотрудник, безответное письмо – безответственное отношение;

- С отличными основаниями. В одних присутствует производная основа. Другие имеют непроизводный корень: тяжелый груз – большая погрузка, сильный мороз – обморожение рук, высокий рост – солидный возраст.

Паронимы веский – весомый имеют один корень – вес, различные суффиксы и окончания. Паронимы бракованный – браковочный кардинально отличны по значению, пишутся с одинаковой гласной в корне.

Семантические группы – два класса паронимов

Семантика различает два типа созвучных частей речи, часто используемых в повседневном общении:

- Оттеночные. Найти подробный комментарий к таким элементам можно в лингвистическом справочнике. Большинство слов имеют лексическую сочетаемость. Например: жизненное обстоятельство – житейское дело, желательный балл – желанный подарок, длительный отпуск – длинный шов. Лексически сочетаемые: наследие предков – наследство родственника, исполнить арию – выполнить работу;

- Кардинальные. Характеризуются резким смысловым различием: отборный – отборной, бракованный – браковочный. Бракованный ключ – браковочный станок, дефективный рисунок – дефектный акт.

К отдельному классу относят слова, имеющие разнообразную стилистическую окраску, стилевую или функциональную закрепленность. Жить – используется в повседневной речи, проживать – официальная формулировка.

Что значит «выпиши пары слов» – задание на паронимы

Отборочный тест, требующий указания пар слов разной смысловой нагрузки, схожих по звуку. Допустим, бракованный – браковочный, словосочетания однокоренные, но являются разнозначными прилагательными. Общие признаки паронимов – как найти их в тексте:

- Имеют одинаковый корень.

- Смысл слов отличается.

- Ударение может стоять на любом слоге.

- Могут иметь разные окончания, приставки, суффиксы.

Паронимический пример выполнения задания: «На новой футболке обнаружился заметный брак. Дочка сразу заметила изъян, начав браковать обновку». Брак и браковать – структуры с одним корнем, отличает суффикс. Любой предмет можно браковать – это глагол, брак – имя существительное, характеризующее изъян, недочет в изготовлении.

Примеры паронимов: употребление в речи

- В нашем коллективе сложилась дружественная обстановка. На прошлой неделе у нас была дружеская встреча;

- С его стороны это был обидный ответ. Семен очень обидчивый ребенок;

- Маша купила абонемент в тренажерный зал. Оператор ответил, что абонент временно недоступен;

- Начальник отдела обещал предоставить компьютер каждому сотруднику. Студент решил представить свою дипломную работу в мае.

Паронимы – значение, правила и примеры использования

Пароним

Пароним

3. Словарик паронимов (по четыре слова)

| Встряхнуть — приподняв, тряхнуть. Встряхнуть термометр | Вытряхнуть — тряхнув, высыпать, выбросить. Вытряхнуть мусор | Отряхнуть — встряхиванием удалить (пыль, снег и т.п.). Отряхнул скатерть | Стряхнуть — тряхнув, скинуть, сбросить. Стряхнуть снег с шапки |

| Выдача — предоставление в чьё-либо распоряжение в соответствии с установленным порядком. Выдача аванса | Отдача — возвращение (отдать обратно). Отдача книги | Передача — 1. Поделиться с другим чем-либо. Передача опыта. 2. Программа по радио. 3. Продукты, вещи в больницу, в тюрьму | Раздача — распределение между многими. Раздача денег |

| Выжидать — ожидая, медлить с действиями. Выжидать удобного случая | Ожидать — надеяться на что-либо. Ожидать гостя, ответа | Поджидать — пребывать в ожидании кого-либо. Поджидать друзей | Ждать — готовиться к событию. Ждать писем |

| Деловитый — толковый, умелый, предприимчивый. Деловитый инженер | Деловой — 1. Рабочий. Деловое время. 2. Касающийся существа дела. Деловой разговор | Дельный — практически полезный, толковый. Дельный совет | Деляческий — расчётливый, стяжательский. Борьба с деляческими настроениями |

| Живительный — укрепляющий жизненные силы. Живительная свежесть воздуха | Живой — обладающий жизнью (противополож.: мёртвый). Живой организм | Животный — относящийся к органическому миру. Животное царство | Живучий — жизнеспособный, выносливый. Акулы необычайно живучи |

| Злобный — наполненный злобой, враждой. Злобный враг | Зловещий — предвещающий несчастье. Зловещий сон | Злой — наполненный чувством вражды. Злой человек | Злостный — 1. Злонамеренный. Злостный умысел. 2. Намеренно недобросовестный. Злостный нарушитель |

| Игристый — пенящийся, шипучий (о напитках). Игристое вино. | Игривый — любящий резвиться, играть. Игривый котёнок, ребёнок | Игорный — предназначенный для азартной игры. Игорный дом . | Игральный — служащий для игры. Игральные карты |

| Масленый — смазанный маслом. Масленый блин. Масленица | МаслИчный — к маслИне. МаслИчная ягода | Маслянистый — 1. С примесью масла. Маслянистое вещество. 2. Похожий на масло (цветом, блеском и т. п.). Маслянистая нефть | Масляный — сделанный на масле. Масляные краски |

4. Словарик паронимов (по пять слов)

Безоглядный — ничем не сдерживаемый. Безоглядная любовь, ненависть

Ненаглядный — на что нельзя наглядеться, налюбоваться. Ненаглядная красота

Неоглядный — нельзя окинуть взглядом; необозримый. Неоглядный простор

Неприглядный — 1. Непривлекательный. Неприглядный на вид. 2. Не вызывающий одобрения; неблаговидный. Неприглядное прошлое

Непроглядный — 1. Тёмный, ничего нельзя разглядеть. Непроглядная ночь. 2. Безрадостный, безотрадный. Непроглядная жизнь, тоска

Выплатить — выдать плату постепенно или по частям. Выплатить зарплату

Заплатить — отдать плату, деньги за что-либо. Заплатить взносы

Оплатить — уплатить деньги в погашение чего-либо. Оплатить счёт

Отплатить — совершить что-либо в ответ на поступок, отомстить. Отплатить за обиду

Уплатить — внести плату по денежным обязательствам. Уплатить налог

Загородить — заслонить, сделать преграду. Заслонить книгой свет. Загородить дорогу

Огородить — обнести оградой. Огородить сад

Оградить — защитить от нападок, от опасности. Оградить от нападок

Отгородить — отделить, поставив перегородку, главную от второстепенной части. Отгородить часть комнаты

Перегородить — разделить пространство на равноправные части. Перегородить комнату

Принизить — умалить значение. Принизить значение собственной работы

Унизить — оскорбить самолюбие, достоинство. Унизить подчинённого

Занизить — сделать ниже нормального, принятого. Занизить цены

Понизить — 1. Сделать более низким. Понизить цены. 2. Перевести на более низкую должность. Понизить по службе

Снизить — ухудшить, ослабить; упростить. Снизить качество

5. Словарик паронимов (по шесть слов)

Двоичный — действующий на основе двух символов. Двоичный код

Двойной — имеющий две однородные части. Двойные рамы

Двойственный — содержащий два различных качества. Двойственное впечатление

Двоякий — проявляющийся в двух видах. Двоякий смысл

Сдвоенный — состоящий из двух однородных предметов. Сдвоенный номер журнала. Сдвоенный урок

Удвоенный — вдвое больший, усиленный. Удвоенная порция. Следить с удвоенным вниманием

Наполнить — занять целиком вместилище, пространство. Наполнить корзину грибами

Переполнить — наполнить, заполнить сверх меры. Переполнить кувшин молоком

Восполнить — добавить нехватающее. Восполнить пробел в знаниях

Дополнить — добавить к имеющемуся в целостности. Дополнить сказанное

Пополнить — прибавить нехватающее к имеющемуся. Пополнить запасы продуктов

Заполнить — занять целиком. Гул заполнил зал. Заполнить тетрадь

Конспект урока по русскому языку «Словарь паронимов».

1.6. Паронимия и парономазия

1.6.1. Паронимы

Однокоренные слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях (узнать – признать, одеть – надеть, подпись – роспись), называются паронимами (из гр. para – возле, onyma – имя). Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции.

Некоторые авторы понимают явление паронимии расширенно, относя к паронимам любые близкие по звучанию слова, независимо от того, однокоренные они или нет, т.е. паронимами признают и такие слова, как дрель – трель, ланцет – пинцет, фарш – фарс. Большинство лингвистов считает, что паронимия охватывает лишь родственные слова, имеющие звуковое подобие. Звуковая близость их и сходство в значениях объясняются тем, что у них один и тот же морфологический корень.

Не следует относить к паронимам слова с общим историческим корнем, но в современном языке утратившие этимологические связи (клубень – клубника), а также заимствованные слова, восходящие к одному корню, но претерпевшие опрощение и деэтимологизацию (роман – романс, гимназия – гимнастика).

Можно выделить: 1) паронимы, имеющие разные приставки (опечатки – отпечатки); 2) паронимы, отличающиеся суффиксами (безответный – безответственный, существо – сущность); 3) паронимы, один из которых имеет непроизводную основу, а другой – производную с приставкой (рост – возраст), с суффиксом (тормоз – торможение), с приставкой и суффиксом (груз – нагрузка). Большинство паронимов близки по значению, но различаются тонкими смысловыми оттенками (длинный – длительный, желанный – желательный, гривастый – гривистый, жизненный – житейский, дипломатичный – дипломатический). Значительно меньше паронимов, резко отличающихся по смыслу (гнездо – гнездовье, дефектный – дефективный). Особую группу образуют паронимы, которые при большом семантическом сходстве различаются лексической сочетаемостью (постройка – строение, наследие – наследство, выполнять – исполнять). Паронимы могут отличаться стилистической окраской, сферой употребления [ср.: пошив (спец.) – шитье (межст.); работать (общеупотр.) – сработать (простореч.) и (спец.)].

1.6.2. Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам

Изучение паронимов ставит вопрос об их отношении к омонимам, синонимам и антонимам. Еще Ш. Балли указывал на близость паронимии и омонимии, определяя паронимы как псевдоомонимы. Однако омонимы и паронимы только похожи друг на друга, но при омонимии наблюдается полное совпадение разных по значению слов, а при паронимии – лишь их подобие, так как они обязательно чем-нибудь отличаются в словообразовании. К тому же в основе слов-паронимов лежит корневой, этимологический признак, а в основе слов-омонимов – только случайное совпадение в написании и произношении.

Паронимы отличаются и от синонимов. При паронимии расхождение в значениях созвучных слов обычна настолько значительно, что замена одного слова другими невозможна. Синонимы же, хотя и могут отличаться оттенками в значениях, предоставляя автору право широкого выбора наиболее подходящего по смыслу слова, обычно допускают взаимозаменяемость. В то же время известны случаи перехода паронимов в синонимы. Так, сравнительно недавно слова смириться имело значение «стать смирным, покорным, смиренным» и употребление его в значении «примириться» считалось недопустимым. Однако в разговорной речи этот глагол все чаще обозначал «привыкнув, примириться с чем-либо» (смириться с бедностью, смириться с недостатками). Теперь в словарях русского языка это значение указывается как основное. Таким образом, бывшие паронимы, в результате их смешения в речи, могут со временем становиться синонимами. Однако взаимозаменяемость прежних паронимов допустима лишь тогда, когда развившееся у них новое значение закрепляется в словарях.

Смысловое различие паронимов обычно не простирается до антонимии, но некоторые паронимы могут противопоставляться в контексте [«Служение, а не служба» (заголовок статьи)].

1.6.3. Парономазия

Явление парономазии (из гр. para – возле, onomazo – называю) заключается в звуковом подобии слов, имеющих разные морфологические корни (ср.: нары – нарты, лоцман – боцман, кларнет – корнет, инъекция – инфекция). Как и при паронимии, лексические пары при парономазии принадлежат к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. У таких слов могут быть одинаковые приставки, суффиксы, окончания, но корни у них всегда разные. Кроме случайного фонетического сходства, слова в подобных лексических парах нечего общего не имеют, их предметно-смысловая отнесенность совершенно различна.

Парономазия в отличие от паронимии не носит характера закономерного и регулярного явления. И хотя в языке есть немало сходных в фонетическом отношении слов, сопоставление их как лексических пар является результатом индивидуального восприятия: один увидит парономазию в паре тираж – типаж, другой – в тираж – мираж, третий – в тираж – витраж. Однако паронимия и парономазия близки с точки зрения употребления в речи сходных по звучанию слов.

1.6.4. Стилистические функции паронимов и сходных по звучанию разнокоренных слов

Паронимы, а отчасти и не родственные, но сходные по звучанию слова выполняют в речи стилистические функции.

Перед каждым автором может возникнуть проблема выбора одного из паронимов. Если синонимический отбор лексических средств неизменно сопутствует словесному творчеству, то проблема выбора одного из паронимов возникает лишь в тех случаях, когда в речь включаются паронимические слова.

Умелое употребление паронимов помогает писателю правильно и точно выразить мысль, именно паронимы раскрывают большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков. Вот, например, как А.С. Пушкин вводил паронимы в речь царя в драме «Борис Годунов»: – Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать ; – Я злато рассыпал им, я им сыскал работы, – они ж меня, беснуясь, проклинали (снискать – заслужить, приобрести что-либо, сыскать – найти). В подобных случаях следует говорить о скрытом использовании паронимов, так как читатель видит в тексте лишь одно из подобных слов, выбору которого могла предшествовать работа автора с паронимами, сопоставление их, анализ их смысловых оттенков. Читая окончательный, отредактированный текст, мы можем только догадываться о большом труде писателя, у которого паронимические слова могли вызвать сомнения, колебания.

В художественной речи обычно наблюдается правильное, весьма искусное использование паронимов. Например, у Пушкина можно найти много примеров, иллюстрирующих нормативное употребление «больных» слов, которые до сих пор смешиваются в просторечии: Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар; Лазурный, пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Однако возможно и сознательное отклонение писателя от нормы, если он хочет показать речевые ошибки своих героев. Так, Г. Николаева отразила характерное для просторечия смешение паронимов в реплике одного их персонажей: В доме колхозника быстрый, по-городскому одетый человек посмотрел на ее удостоверение и сказал миловидной девушке: «Надя, проводите командировочную ». В авторской же речи на следующей странице мы находим правильное словоупотребление: командированные курсанты обеспечиваются общежитием («Жатва»). Таким образом, в основе скрытого использования паронимов в художественной речи могут лежать различные эстетические принципы их отбора, продиктованные стилистической установкой автора.

Иной характер носит открытое использование паронимов, когда писатель ставит их рядом, показывая их смысловые отличия при кажущемся подобии. В этом случае паронимы выполняют различные стилистические функции, выступая как средство усиления действенности речи.

Столкновение паронимов используется для выделения соответствующих понятий, например: Молодые Тургеневы олицетворяют собой честь и честность (М. Мар.).

Сочетание паронимов в таких случаях создает тавтологический и звуковой повтор, что способствует их усилению, например: Нет, умереть. Никогда не родиться бы лучше, Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой / О чернобровых красавцах. – Ох, и поют же Нынче солдатки! О господи боже ты мой! (Цв.) такой же стилистический эффект порождает сочетание неродственных сходнозвучных слов, близких в семантическом отношении: Очищали, причащали, покорив и покарав , Тех, что стены защищали, В те же стены вмуровав (Ф. Искандер. Завоеватель).

Употребление паронимов может быть средством уточнения мысли: Все те же ль вы, другие ль девы, Сменив , не заменили Вас? (П.) Иногда автору достаточно обратить внимание на различную лексическую сочетаемость паронимов, чтобы уточнить их значение: Знающий язык своего народа писатель не спутает пустошь и пустырь : пустошь распахивают, а пустыри застраивают (А. Югов. Думы о русском слове. М., 1975. С.27).

Возможно сопоставление паронимов, если автор хочет показать тонкие смысловые различия между ними: Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна… в ней больше красивости , чем красоты (Стан.). Сопоставляются не только паронимы, а и не родственные, но сходные в звучании слова: Зап е л и з а пил от любви к науке (Выс.); Перестройка грозит перерасти в перестрелку ; одни воюют , другие – воруют (из газ). Она вся в белом, белом, белом , а я – в былом (из песни). Чем неожиданнее сопоставление, тем ярче звуковая окраска слова, придающая высказыванию особую экспрессию. Например: Не надо делить Европу на НАТО и НЕ-НАТО ! (из газ.)

Поэты любят сближать самые «неподходящие» слова, удивляя нас своей фантазией: Бедный мастер! Закинь карандаш, отползи поскорее к затону, отрасти себе жабры и хвост, ибо путь от Платона к планктону и от Фидия к мидии – прост (Матв.).

Яркий стилистический эффект рождает противопоставление паронимов: Меня тревожит встреч напрасность, что и ни сердцу, ни уму, и та не праздничность , а праздность , в моем гостящая дому (Евт.). Обычно в этом случае паронимы соединены противительным союзом союзам и одно из созвучных слов дается с отрицанием: Я жить хотел быстрее всех. Я жаждал дел , а не деяний . Но где он, подлинный успех , а не преуспеянье ?! (Евт.)

Противопоставляются и неродственные созвучные слова: Не фирма, а форма; Теперь он увлекся не спортом , а спиртом («ЛГ»). Кажущаяся нелогичность сближения похожих слов придает особую действенность высказыванию.

Паронимы и еще чаще созвучные неродственные слова используются в каламбурах: Памятник первоопечатнику (И. и П.); Розыск сбежавшего жениха не обвенчался успехом («ЛГ»); К столу скликает «Вдова Клико » (Ок.). При этом одному из созвучных слов часто присваивается необычное значение на основе ложной этимологизации. Одно из обыгрываемых слов может в тексте отсутствовать, но мы его обязательно вспоминаем под влиянием звуковых ассоциаций: содрание сочинений, притворные актеры, червь самомнения, освежеватель старинных романсов, тела давно минувших дней (Св.), идиозная фигура, деревенская поза, известный дублицист, кропал без вести, в перекосном смысле, талантовы муки, пленэное заседание, водная лекция.

В поэтической речи парономазия питает звукопись. Употребление созвучных слов создает яркую перекличку звуков, делая слова более «выпуклыми», значительными: Пощадят ли площади меня?(Паст.); Белою магией магния (Шефн.) Мастерство поэтов сказывается не в игре созвучия, а в смысловом сближении разнокоренных слов на основе их образного переосмысления. Ср., у В. Хлебникова:Темной славы головня, не пустой и не постылый , но усталый и остылый , я сижу. Согрей меня; у А. Вознесенского: Ахматова была моделью Модильяни .

В прозе также парономазия иногда выступает ярким стилистическим средством выделения важных в контексте слов: Нарастающее настоящее (Лим.); Вещие вещи (Крив.); Гармония гормонов (В. Леви); Потоки патоки (М. Борисова). К парономазии обращаются публицисты, используя созвучные слова для заголовков газетных статей: «Грани гранита», «Нелады с наладкой». Паронимия и парономазия выполняют роль звукового курсива, выделяя созвучные слова, которые автор придает особое значение: Служить бы рад, – Прислуживаться тошно (Гр.); «Дуэль и дуэт», «И быт и бытие», «Долг и должность» и т.д.

1.6.5. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов

Очень часто в речи наблюдается смешение паронимов, что приводит к грубым лексическим ошибкам (Вы уже ходили вешаться ?; Я проблудил два часа). Иногда не различают паронимы главный – заглавный, искажая обычно смысл второго из них – «относящийся к заглавию, содержащий заглавие, являющийся заглавием, названием чего-либо». Использование прилагательного заглавный возможно, например, в таком предложении: Заглавную роль в кинофильме «Анна Каренина» сыграла Татьяна Самойлова; но нет заглавной роли в фильмах «Воскресение», «Война и мир», в них могут быть лишь главные роли, поэтому неверно такое словоупотребление: Девочка будет играть заглавную роль в фильме «Голубой портрет» (Это значит, что девочка сыграет роль… портрета, так как в заглавии указано это слово).

Стилистическая правка текстов, в которых замечено смешение паронимов, требует замены слова, ставшего причиной лексической ошибки. Пусть не блещет картина какими-либо особыми художественными достоинствами, но это добротный фильм, осуждающий зло, несправедливость, насилие… (Надо: добрый); Книга – источник познания (надо: знания).

Смещение паронимов может вызвать нарушение лексической сочетаемости [красивая и практическая обувь (надо: практичная); напрягая последние усилия (надо: силы); преклонить голову (надо:склонить)]. Особенности лексической сочетаемости паронимов проясняются в контексте [ср.: самоотверженные поступки – мелкие проступки, существо дело (вопроса) – сущность произведения, стилистическая помета (в словаре) – заметка в тетради, типичные особенности – типические обстоятельства, засеять участок – посеять пшеницу, провести репетицию – произвести ремонт].

Следует упомянуть о неправильном употреблении в речи однокоренных слов, которые нельзя назвать паронимами в строгом значении термина. Например, иногда не различают слова улыбающийся – улыбчивый, рекомендованный – рекомендательный (первые слова в подобных парах – причастия, вторые – прилагательные) и т.п. [Арфа употреблялась для сопровождения голоса или для аккомпанемента различным сольным инструментам (надо: солирующим); Близорукость может продолжать увеличиваться в течение всей жизни – это прогрессивная близорукость (надо: прогрессирующая)].

К смещению паронимов близка лексическая ошибка, состоящая в замене нужного слова его искаженным словообразовательным вариантом. В разговорной речи вместо прилагательного внеочередной, употребляется неочередной, вместо выдающийся – выдающий, вместо заимообразно – взаимообразно. Такие слова образованы вопреки литературно-языковой норме, употребление их свидетельствует о крайне низкой речевой культуре.

Грубые лексические ошибки в речи могут быть вызваны ложными ассоциациями, которые часто возникают под влиянием парономазии. Так, иногда путают слова статут и статус, апробировать (лат. approbare), что означает «дать официальное одобрение на основании испытания, проверки», и опробовать (родственное слово проба) – «подвергнуть испытанию до применения».

Ассоциативные ошибки нередко делают высказывание абсурдным (…Обязались изготовить дополнительно 50 настилов для экскаваторов столичного метро) или комичным (- Где здесь натуральная контора – мне с ребенка копию снять. – «Кр.»; – Прошу меня поставить на котловое удовольствие . – «Кр.»). А.П. Чехов обыграл ассоциативные ошибки, вызванные парономазией: в шутке: Кавказский князь в белом щербете ехал в открытом фельетоне (из записных книжек).

Современные авторы не застрахованы от подобной путаницы; журналист не видит различия между стезей и стерней и пишет: Если уж фермер избрал эту стерню … надо идти по ней до конца. А в разговоре можно услышать: В ресторане нам подали эскулап свиной …

Паронимия и парономазия могут стать причиной комических ситуаций. Приведем некоторые примеры их жизни: Когда я зашел к начальнику в кабинет, он повернулся ко мне пафосом (ускользнуло словаанфас); объявления: Врач- некролог вылечит вас от алкоголизма (следовало: нарколог); Мужчинам с голым торцом пиво не отпускается (на пляже все загорают с голым торсом); Освежевание головы не роскошь, а гигиена (реклама в парикмахерской).

На юбилейном вечере известного хирурга, читая поздравительный адрес, кто-то обмолвился: В вашем лице мы чествуем славного ве… ветеринара … А в недавние времена кадровик сказал инспектору ЦК КПСС, проверявшему работу закрытого учреждения:

– Мы учтем все ваши указания, ведь вы макулатура такой высокой организации! (вместо номенклатура).

По вине переводчика и редактора в сочинении Фридриха Энгельса «Шеллинг и откровение» оказалась такая фраза: «Будем бороться и сражаться до последнего издыхания » (вместо дыхания).

Как правильно писать слово «почему-то»?

Неопределённое наречие «почему-то» напишем с дефисом.

Как правильно писать, «почему то» или «почему-то», раздельно или через дефис?

Чтобы написать правильно интересующее нас слово, определяем вначале, что за часть речи перед нами.

Часть речи слова «почему-то»

Я почему-то расстроилась, услышав эту новость.

Исследуемое слово не изменяется, поясняет глагол-сказуемое и отвечает на обстоятельственный вопрос:

Оно только указывает на причину действия, но конкретно его не обозначает. Это слово является местоименным наречием. Оно имеет значение неопределенности, в соответствии с чем отнесем его к разряду неопределенных местоименных наречий.

Правописание слова «почему-то»

В русском языке существуют частицы -то, -либо, -нибудь, с помощью которых образуются новые слова со значением неопределённости. В соответствии с правилами русской орфографии указанные частицы с неопределёнными местоимениями и наречиями, пишутся через дефис, например:

- указать на что-то;

- появиться где-нибудь;

- расстроиться почему-либо;

- появиться откуда-то;

- скажет кто-либо;

- отсчитать сколько-нибудь.

Примеры

К примеру, я теперь с большей болью думаю над тем, как странно устроен человек: мы не всегда отвечаем взаимностью тем, кто нас искренне любит, почему-то стесняемся добрых порывов, которые рвутся из груди, по-настоящему оцениваем самое дорогое только после того, как потеряем его (Р. Г. Гамзатов. Целую руки матерей).

Густо падающие крупные хлопья снега, пронизанные багровым заревом пожаров, яркий свет почему-то не выключенных электрических фонарей, окруженных красно-зеленым нимбом, схожим с радугой, придавали поверженному городу фантастический вид (Д. Драгунский).

Почему-то именно «Пара гнедых», сентиментальный романс Апухтина, менее всего отвечающий возможностям понимания в том возрасте, остался в памяти на всю жизнь (Л. Бородин).

Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно, точно я среди великого океана солистом плыву на утлой ладье ( П. Е. Фокин. Чехов без глянца).

Аналогично неопределенные наречия «как-то», «где-то», «отчего-то», «откуда-то», «зачем-то» с частицей -то напишем с дефисом.

В конце апреля как-то словно в один момент схлынули снега, взломав ручьи и речонки (П. Проскурин).

Вдруг где-то послышался хруст снега. Лосиха насторожилась (Г. Скребицкий).

Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом бывали здесь свадьбы, бывали скорбные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешивали и немощный свет свечи чуть-чуть высвечивал тайну смерти (В. Шукшин).

Точно так же с дефисом пишутся неопределённые местоимения «что-то», «кто-то», какой-то», чей-то», «сколько-то».

Что-то булькало и плескалось в воде, то вдруг начало накрапывать, то поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся дождик (Ю. Нагибин).

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочивших из ржи зайца (В. Вересаев).

И наполнился воздух каким-то нежным ароматом (Л. Юдасин).

Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое сдержанное дыхание (В. Вересаев).

Как пишется «почему-то», «почему то» или «почемуто»?

Неопределённое наречие «почему-то» напишем с дефисом.

Как правильно писать, «почему то» или «почему-то», раздельно или через дефис?

Чтобы написать правильно интересующее нас слово, определяем вначале, что за часть речи перед нами.

Часть речи слова «почему-то»

Я почему-то расстроилась, услышав эту новость.

Исследуемое слово не изменяется, поясняет глагол-сказуемое и отвечает на обстоятельственный вопрос:

Оно только указывает на причину действия, но конкретно его не обозначает. Это слово является местоименным наречием. Оно имеет значение неопределенности, в соответствии с чем отнесем его к разряду неопределенных местоименных наречий.

Правописание слова «почему-то»

В русском языке существуют частицы -то, -либо, -нибудь, с помощью которых образуются новые слова со значением неопределённости. В соответствии с правилами русской орфографии указанные частицы с неопределёнными местоимениями и наречиями, пишутся через дефис, например:

- указать на что-то;

- появиться где-нибудь;

- расстроиться почему-либо;

- появиться откуда-то;

- скажет кто-либо;

- отсчитать сколько-нибудь.

В составе неопределенного наречия «почему-то» частица -то пишется с дефисом.

Примеры

К примеру, я теперь с большей болью думаю над тем, как странно устроен человек: мы не всегда отвечаем взаимностью тем, кто нас искренне любит, почему-то стесняемся добрых порывов, которые рвутся из груди, по-настоящему оцениваем самое дорогое только после того, как потеряем его (Р. Г. Гамзатов. Целую руки матерей).

Густо падающие крупные хлопья снега, пронизанные багровым заревом пожаров, яркий свет почему-то не выключенных электрических фонарей, окруженных красно-зеленым нимбом, схожим с радугой, придавали поверженному городу фантастический вид (Д. Драгунский).

Почему-то именно «Пара гнедых», сентиментальный романс Апухтина, менее всего отвечающий возможностям понимания в том возрасте, остался в памяти на всю жизнь (Л. Бородин).

Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно, точно я среди великого океана солистом плыву на утлой ладье ( П. Е. Фокин. Чехов без глянца).

Аналогично неопределенные наречия «как-то», «где-то», «отчего-то», «откуда-то», «зачем-то» с частицей -то напишем с дефисом.

В конце апреля как-то словно в один момент схлынули снега, взломав ручьи и речонки (П. Проскурин).

Вдруг где-то послышался хруст снега. Лосиха насторожилась (Г. Скребицкий).

Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом бывали здесь свадьбы, бывали скорбные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешивали и немощный свет свечи чуть-чуть высвечивал тайну смерти (В. Шукшин).

Точно так же с дефисом пишутся неопределённые местоимения «что-то», «кто-то», какой-то», чей-то», «сколько-то».

Что-то булькало и плескалось в воде, то вдруг начало накрапывать, то поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся дождик (Ю. Нагибин).

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочивших из ржи зайца (В. Вересаев).

И наполнился воздух каким-то нежным ароматом (Л. Юдасин).

Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое сдержанное дыхание (В. Вересаев).

Сохранить статью

Сохранить статью

Как правильно писать слово «почему-то»?

Неопределённое наречие «почему-то» напишем с дефисом.

Как правильно писать, «почему то» или «почему-то», раздельно или через дефис?

Чтобы написать правильно интересующее нас слово, определяем вначале, что за часть речи перед нами.

- Часть речи слова «почему-то»

- Правописание слова «почему-то»

- Примеры

- «Почему то» как пишется? Написание слова «почему то»?

- «Почему-то» пишется через дефис!

- Почему-то

- «Почему то» или «почему-то»? Как писать правильно?

Часть речи слова «почему-то»

Я почему-то расстроилась, услышав эту новость.

Исследуемое слово не изменяется, поясняет глагол-сказуемое и отвечает на обстоятельственный вопрос:

расстроилась почему? почему-то.

Оно только указывает на причину действия, но конкретно его не обозначает. Это слово является местоименным наречием. Оно имеет значение неопределенности, в соответствии с чем отнесем его к разряду неопределенных местоименных наречий.

Правописание слова «почему-то»

В русском языке существуют частицы -то, -либо, -нибудь, с помощью которых образуются новые слова со значением неопределённости. В соответствии с правилами русской орфографии указанные частицы с неопределёнными местоимениями и наречиями, пишутся через дефис, например:

- указать на что-то;

- появиться где-нибудь;

- расстроиться почему-либо;

- появиться откуда-то;

- скажет кто-либо;

- отсчитать сколько-нибудь.

В составе неопределенного наречия «почему-то» частица -то пишется с дефисом.

Примеры

К примеру, я теперь с большей болью думаю над тем, как странно устроен человек: мы не всегда отвечаем взаимностью тем, кто нас искренне любит, почему-то стесняемся добрых порывов, которые рвутся из груди, по-настоящему оцениваем самое дорогое только после того, как потеряем его (Р. Г. Гамзатов. Целую руки матерей).

Густо падающие крупные хлопья снега, пронизанные багровым заревом пожаров, яркий свет почему-то не выключенных электрических фонарей, окруженных красно-зеленым нимбом, схожим с радугой, придавали поверженному городу фантастический вид (Д. Драгунский).

Почему-то именно «Пара гнедых», сентиментальный романс Апухтина, менее всего отвечающий возможностям понимания в том возрасте, остался в памяти на всю жизнь (Л. Бородин).

Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно, точно я среди великого океана солистом плыву на утлой ладье ( П. Е. Фокин. Чехов без глянца).

Аналогично неопределенные наречия «как-то», «где-то», «отчего-то», «откуда-то», «зачем-то» с частицей -то напишем с дефисом.

В конце апреля как-то словно в один момент схлынули снега, взломав ручьи и речонки (П. Проскурин).

Вдруг где-то послышался хруст снега. Лосиха насторожилась (Г. Скребицкий).

Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом бывали здесь свадьбы, бывали скорбные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешивали и немощный свет свечи чуть-чуть высвечивал тайну смерти (В. Шукшин).

Точно так же с дефисом пишутся неопределённые местоимения «что-то», «кто-то», какой-то», чей-то», «сколько-то».

Что-то булькало и плескалось в воде, то вдруг начало накрапывать, то поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся дождик (Ю. Нагибин).

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочивших из ржи зайца (В. Вересаев).

И наполнился воздух каким-то нежным ароматом (Л. Юдасин).

Над рожью слышалось как будто чьё-то широкое сдержанное дыхание (В. Вересаев).

«Почему то» как пишется? Написание слова «почему то»?

Если это одиночное выражение -то через дефис — почему-то. Помните правило -то, либо, нибудь -пиши через дефис. Если смысл другой «Почему то,что делает нас сильней..» то написание вы сами видите -отдельно.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Если имеется в виду неопределенное местоимение почему-то, то оно пишется через дефис. Через дефис пишутся местоимения с приставкой кое- и суффиксами -то-, -либо-, -нибудь-. Если же имеется в виду вопросительное местоимение, то оно с указательным местоимением то пишется раздельно. Например: Почему(вопросит. мест.) то(указат. мест.) дерево выше, чем это?

Почему-то всегда пишется через дефис, если Вы подразумеваете такой смысл: «непонятно, по какой причине», «вдруг». Если Вы хотите сказать «Почему то, а не это», то здесь нет дефиса. Поскольку можно между «почему» и «то» вставить другое слово, например, «именно», и дефиса не будет. И на частицу «то» будет ударение.

Со школьной скамьи всплывают каждый раз эти бессмертные строчки: То, либо, кое, нибудь — черточку не позабудь! я еще -таки и — ка прибавляю к этому стишку. Друзья, учите русский язык — великий и могучий!

«Почему-то» пишется через дефис!

Если почему-то — это наречие, употребляемое в значении «по неизвестной причине», «по какой-то причине» или «отчего-то», то в таком случае это слово пишется через дефис.

Lizka Varenik [31.5K]

Слово «почему то» это моя многолетняя ошибка,которая тянулась и шла за мной по жизни долгие годы,пока я не усвоила одно правило:слово «почему то» это местоименное наречие,которое выражает вопрос чего то непонятного и пишется правильно по этому строго через дефис и ни как иначе — ПОЧЕМУ-ТО.

Пример: Почему-то в комнате резко стало душно.

Почему-то

Неизменяемое местоименное наречие «почему-то» пишется через дефис.

Употребляют «почему-то» когда не хотят указывать конкретную причину, желают выразиться обтекаемо, либо когда причина неизвестна говорящему.

«Почему то» или «почему-то»? Как писать правильно?

Неопределенное местоимение «почему-то» нужно писать через дефис. Это местоимение употребляют в том случае, когда не указывается определенная причина чего-либо.

«То» — это частица, поэтому частицу «то», а еще вот эти частицы «либо», «нибудь», «кое» тоже пишем через дефис

Частицы «таки», «ка», «де», «тка», «с» тоже пишут через дефис

Например, кое-кто и кто-то, кто-либо и да-с

А вот частицы «кое», «кой» при написании местоимения с предлогом употребляются раздельно . Например, кое с кем

Частица «таки» — пишут через дефис только с наречиями и глаголами, с остальными частями речи отдельно

Точно знаю, что правильно пишется почему-то(то есть через дефис).

Я не знаю, правильно это или нет, но мне помогает здесь правило, что -то, -либо,- нибудь пишутся через дефис, хотя я не знаю, действует ли правило в этом случае.