Анализ современных концепций воспитания детей, преимущества и недостатки популярных методов

Каждое поколение на этапе своего развития рассматривает современные концепции воспитания и выбирает объективный подход. Методы и приемы постоянно совершенствуются, ведь люди стремятся к тому, чтобы избежать проблем в воспитании и развитии собственных детей.

Что такое концепция воспитания?

Концепция — это конкретный метод восприятия, система взглядов на действие или предмет. Это понятие можно спутать с планом, но план – это совокупность конкретных, продуманных до мелочей шагов, которые приведут к определенному результату. Концепция же – это система принципов, которые должны ложиться в основу для осуществления конечного замысла.

Воспитание – результат действий, направленных на прививание индивиду школой, семьей, окружающей средой желаемых черт, свойств и навыков поведения, которые он будет проявлять в дальнейшей жизни.

Воспитательный процесс – это организованное профессионалами взаимодействие между субъектами, которое характеризуется совместной деятельностью, взаимоуважением и имеет целью перенос чужих для воспитанника ценностей, норм и опыта во внутренний план его личности.

Концепция воспитания – это неделимое восприятие главных компонентов воспитания: целей, задач, содержания, форм, методов и предполагаемого результата.

Концепции прошлого столетия

Десятилетиями педагоги и родители разных поколений экспериментируют с подбором способа воспитания детей. Они стараются использовать самый объективный подход, чтобы воспитать личность ребенка и привить ему необходимые умения и нормы.

Так, в XX столетии зародилось несколько концепций воспитания. Самые известные педагоги ушедшего века – К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, Б. П. Никитин и Л. А. Никитина, С. Л. Соловейчик, Я. Корчак.

К. Д. Ушинского можно отнести к педагогам XIX века, однако его главный труд «Педагогическая антропология» в нескольких томах переиздавался в начале двадцатого века, тогда и получил широкую огласку. Известны также его учебные книги «Родное слово» и «Детский мир».

Основа подхода Ушинского – философский взгляд на воспитание. Автор считал, что если такие науки, как психология и физиология, раскрывают организм воспитанника (ребенка), то философия определяет идею и суть воспитания. Ушинский видел создание новой педагогики в противовес консервативной, которая базировалась лишь на нормах поведения учащихся. К. Д. Ушинского волновал внутренний мир ребенка, и он первым заговорил о том, что нет единой системы воспитания для всех народов, у каждого народа свои особенности.

А. С. Макаренко создал колонии для несовершеннолетних нарушителей и беспризорников. К Макаренко попадали самые проблемные дети, чьи родители опускали руки. Метод Макаренко работал безотказно. Изначально система создавалась для перевоспитания, а потом стала применяться для воспитания. С точки зрения А.С. Макаренко, основные 3 компонента взаимодействия – общество, коллектив, личность.

Коллектив в понимании Макаренко имел такие признаки:

- общность цели;

- общность деятельности;

- поддержание тесной связи с обществом;

- соблюдение строгой дисциплины.

Макаренко не был ярым гуманистом, иногда воспитывал жестко, «по-мужски», но его система все же сочетала гуманистические принципы с идеей полноценной трудовой деятельности. Особая роль в его методике отведена дисциплине, которую он считал не методом воспитания, а его результатом. По мнению педагога, у правильно воспитанного человека дисциплина – это отдельная нравственная категория.

В 1988 году ЮНЕСКО признала А. С. Макаренко одним из выдающихся педагогов мира. Он написал «Книгу для родителей», в которой обозначил немаловажную роль семьи в воспитании. Этот педагог достиг таких успехов, что мог сказать: «Воспитание – легкое дело».

Б. П. Никитин и Л. А. Никитина – основоположники современного раннего развития. Концепция этой семейной пары базируется на личном опыте взращивания семерых детей. Никитины всему учились сами, но тогда обществу казалось диким многое из того, что сейчас присутствует в нашей жизни как само собой разумеющееся. Именно Никитины применили такие приемы, как:

- прикладывание к груди сразу после появления на свет;

- кормление новорожденного по требованию, особенно в ночные часы;

- совместный сон матери и ребенка;

- кормление грудью без введения докорма и допаивания водой как минимум до прорезывания первого зуба;

- избегание искусственной стерильности дома;

- присутствие снарядов для спорта в жизни ребенка;

- свобода в стремлении малыша познавать мир вокруг.

По мнению Никитиных, необходимо развивать творческие способности ребенка. Если малыш имеет врожденные данные, то развитие талантов в раннем возрасте поможет ему реализовать себя в будущем, а игнорирование стремлений может на корню загубить талант. Родитель, по мнению Никитиных, должен создать благоприятную среду для развития ребенка во всех направлениях.

Однако крайности недопустимы: заорганизованность (загрузка ребенка занятиями без свободного времени для творчества и познания мира), равно как и заброшенность (удовлетворение только основных потребностей), оказывает негативное влияние на становление личности.

С. Л. Соловейчик – автор подхода для воспитания свободного и нравственного человека. Самая известная книга – «Педагогика для всех», ставшая сенсацией своего времени. Соловейчик отметил, что воспитание ребенка – это самое древнее из всех человеческих дел, и что не только взрослые воспитывают детей, но и дети воспитывают взрослых.

С. Л. Соловейчика выделил несколько принципов, соблюдая которые, не придется ничего менять в ребенке.

- Внутренняя свобода личности – основа развития. Свобода не врожденное состояние, ее можно только воспитать.

- Взаимоотношения детей и родителей – доверие между ними формирует уверенность в мире и помогает переживать разочарования.

- Цель и задача родителей – воспитать самостоятельного ребенка, который без труда сможет отделиться от них и уверенно уйти во взрослую жизнь.

- Возможность развиваться психически и физически — главная ценность воспитания. Родители должны этому способствовать.

Я. Корчак – польский учитель и автор книги «Как любить ребенка».

Советы по взращиванию счастливого ребенка от Януша Корчака:

- Любить таким, какой он есть, не пытаться его переделать.

- Любить свое чадо безвозмездно и делать для него все, что в силах родителей.

- Не обижать, не унижать своего отпрыска и не смотреть на проблемы малыша предвзято или свысока.

- Не относиться к ребенку как к собственности или как к вещи, сделанной своими руками. Он – самостоятельная личность и никому не принадлежит.

- Любить не только своих, но и чужих детей.

Современный подход к воспитанию детей

В ушедшем веке педагоги ориентировались на упомянутые выше концепции, однако в России господствовала концепция коммунистического воспитания молодежи. Сейчас еще можно услышать про учителей «старой закалки», но современное воспитание старается уходить от советской педагогики. Однако в нынешних условиях возникает проблема столкновения и противоречия между быстрым темпом приращения большого объема знаний и физической и психологической неготовностью этот объем усваивать. Это обстоятельство заставляет образовательную систему отказаться от стремления только лишь всесторонне развивать личность в плане образования. Выходом становится упор на максимальное развитие способностей через самовосприятие личности.

Сейчас не выделяются концепции, стоящие особняком или имеющие радикальные отличия. В XXI веке в основу формирования воспитательных подходов ложится гуманистическое воспитание. Этот подход ориентирован на взаимодействие педагога с личностью ребенка как целостным началом, которое заключает в себе наиболее важные проявления духовности.

Цель концепции гуманистического воспитания – всестороннее и гармоничное развитие личности.

Основная мысль, на которой базируется гуманистический подход: личность – высшая социальная ценность.

В основу концепции положены такие идеи:

- природосообразность (упор на половые, возрастные особенности конкретного ребенка и уровень его развития);

- культуросообразность (особенности той культурной среды, в которой происходит воспитательный процесс);

- гуманизация отношений (человеческие отношения между педагогом и воспитанником);

- упор на чувства ребенка (слышать и слушать, что чувствует ребенок, взаимодействовать с ним в разных ситуациях).

Идея самореализации и гармоничных взаимоотношений личности и общества лежит в основе современных подходов к воспитанию. Ученые исследуют процесс формирования личности, взаимодействие между педагогом и ребенком, роль учителя в воспитании и развитии воспитанника. Подходы базируются на теориях воспитания, разработанных выдающимися психологами и философами XX века.

Теория воспитания

Теория воспитания – это система приемов, которая объясняет формирование и изменение личности под влиянием воспитания, обосновывает содержание и раскрывает сущность воспитания.

Концепции воспитания XXI века базируются на нескольких известных теориях:

- гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу);

- поведенческая теория (Д. Уотсон, Д. Локк, Б. Скиннер);

- когнитивная теория (Д. Дьюи, Ж. Пиаже);

- биологическая теория (К. Лоренц, Д. Кеннел);

- психоаналитическая теория (З. Фрейд, Э. Эриксон).

Технологический подход к воспитанию

Во второй половине XX века появился технологический подход к обучению и воспитанию. Это систематизированная совокупность различных приемов и процедур, разработанных научными деятелями и отобранных из практического применения, призванная привести воспитательный процесс к ожидаемому результату. Суть подхода в том, что учебно-воспитательный процесс детально планируется и продумывается заранее.

Современные технологии воспитания делятся на три типа:

- повседневные – поясняют повседневное поведение педагога во взаимодействии с воспитанником;

- ситуативные – разрабатываются для конкретной ситуации (например, в случае конфликта между одноклассниками);

- перспективные – представляют собой долгосрочные модели воспитательного процесса, разработанные для конкретного педагога с использованием наиболее действенных приемов и методов

Технологический подход позволяет осваивать новые области образовательной деятельности, а также наглядно анализировать и корректировать уже используемые в практике модели.

Проблемы современного воспитания

Проблемы в воспитании возникают во все времена и при любых принятых концепциях. Изменение социально-экономических и политических условий в стране усугубляет ситуацию. Ребенок с рождения воспитывается в неоднородной среде, начиная с семьи, не говоря уже о школе и тем более – об улице.

Социальные проблемы, безработица, снижение качества жизни, доступность телевидения и интернета, пропаганда аморального образа жизни и алкоголя – все это приводит к тому, что многие дети становятся «сиротами при живых родителях». Одних детей матери оставляют в роддоме, другие дети растут педагогически запущенными в полных семьях, а третьи при финансовом благополучии страдают от неблагополучия морального. Такая ненормальная среда не может не наложить отпечаток на внутреннее «Я» ребенка. Если им не занимаются внутри семьи, ответственность за воспитание приходится брать образовательному учреждению, в которое он попадает.

Концепции воспитания направлены на формирование в ребенке разносторонней личности и решение проблем воспитания. Новый подход набирает силу и совершенствуется, несмотря на то, что устаревшие модели все еще применяются на практике. Развитие технологического подхода, создание условий для личностного роста, организация благоприятного процесса взаимодействия педагога и ребенка направлены на достижение ожидаемого результата.

Современные подходы и концепции воспитания Понафидина Н. Н., Торопова М.М.

статья по теме

Современные подходы и концепции воспитания (Понафидина Н. Н., Торопова М.М.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| sovremennye_podhody_i_kontseptsii_vospitaniya_s_prezentatsiey.docx | 23.07 КБ |

Предварительный просмотр:

Современные подходы и концепции воспитания.

Вопрос воспитания остается актуальным на протяжении многих десятилетий. Целые поколения родителей, воспитателей и педагогов стараются подобрать идеальную модель для развития личности. Однако, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Поиски лучшей модели воспитания привели к появлению нескольких направлений в области педагогики ,образовался специальный раздел под названием «Теория воспитания». В область его изучения попали все классические и современные концепции, в которых воспитание рассматривалось с различных позиций. Концепция воспитания – система взглядов отдельного педагога или группы педагогов на воспитательный процесс – его сущность, цель, принципы, содержание и способы организации, критерии и показатели его эффективности (Степанов Е. Н., Лузина Л. М., с.5).

В настоящее время в России не существует цельной концепции воспитания.В России за последние пятнадцать лет появилось более десятка новых подходов и концепций воспитания. В последние годы понятие «подход» стало значительно чаще использоваться в педагогической лексике. Оно употребляется как исследователями, так и практиками. Если раньше в педагогической науке и практике велась речь фактически о трех подходах — половозрастном, индивидуальном и деятельностном, то в настоящее время их перечень существенно пополнился. В современной научно-методической литературе предлагается применять в своей деятельности системный, синергетический.

P.S/ Синергетический подход в образовании, по сути, заключается в стимулирующем, пробуждающем образовании как открытии себя в сотрудничестве с другими людьми. Чтобы действовать наиболее эффективно, надо действовать в нужное время и в нужном месте. Действия обучающего и обучаемого не приведут к успеху, когда и поскольку они не согласованы с внутренними тенденциями развития последнего. Если эти действия не являются надлежащими, резонансными, они наверняка будут напрасными.

С синергетической точки зрения процедура обучения – это создание условий, при которых становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучающимся, его активное и продуктивное творчество. Благодаря совместной активности учитель и ученик начинают функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе, попадают в один и тот же взаимосогласованный темпомир. Учитель и ученик сотрудничают друг с другом, взаимообучаются и взаимообогащаются. Обучение становится интерактивным.

А также применяются личностно-ориентированный, средовой, вариативно-модельный, социокультурный, коммуникативный, ситуационный и ряд других подходов.

Подход — это ориентация воспитателя или руководителя образовательного учреждения при осуществлении своих действий, побуждающая к использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей и способов воспитательной деятельности . Избирая ту или иную ориентацию, педагог убежден в том, что она способствует достижению успеха в его работе. Например, некоторые педагогические коллективы используют в своей деятельности дифференцированный подход, потому что считают создание учебных групп с приблизительно одинаковыми интеллектуальными возможностями школьников важнейшим условием повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Другие отдают предпочтение системному подходу, так как залог успеха видят в системном построении практики обучения и воспитания учащихся. А третьи полагают, что добьются успеха тогда, когда в работе с учащимися изберут ориентацию на развитие их индивидуальности, поэтому и стремятся применять в своей деятельности личностно-ориентированный подход.

Чаще всего воспитательная деятельность педагога строится на основе не одного, а нескольких подходов. Разумеется, избираемые им ориентации должны быть не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. Вместе они составляют стратегию воспитательной деятельности и обусловливают выбор тактики действий в конкретной ситуации и в определенный промежуток времени. Необходимо подчеркнуть, что из всего диапазона подходов, применяемых в деятельности, одна ориентация является приоритетной (доминирующей). Благодаря ей формируется качественное своеобразие почерка педагога в организации воспитательной работы.

Подход является комплексным педагогическим средством и включает в свой состав три основных компонента :

1) основные понятия, используемые в процессе изучения, управления и преобразования воспитательной практики;

2) принципы как исходные положения или главные правила осуществления воспитательной деятельности;

3) приемы и методы построения процесса воспитания.

Необходимость создания новых по содержанию концептуальных подходов и концепций воспитания была вызвана политическими, экономическими, социальными переменами в стране.

Анализ практически всех созданных в последние годы концепций воспитания, показал, что наиболее общими, актуальными, доминирующими положениями в них являются следующие:

реализация идей гуманизации и гуманитаризации;

создание условий для раскрытия творческих способностей человека;

всестороннее и гармоничное развитие личности;

социализация личности гражданина России;

формирование жизнеспособной индивидуальности, гуманистически ориентированной по отношению к обществу и самому себе;

становление социально-активной жизнестойкой личности;

формирование личности, способной жить в новом демократическом обществе

формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей;

возрождение интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации, воспитание свободных граждан с развитым творческим отношением к миру, способных к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству;

сознательное участие человека в разностороннем саморазвитии и в высшей форме саморазвития – самовоспитании;

актуализация проблемы социально-психологической защищенности человека.

Наиболее популярные и значимые современные российские концепции воспитания: презентация

концепция системного построения процесса воспитания;

концепция формирования образа жизни, достойной Человека;

концепция воспитания ребенка как человека культуры;

системно-ролевая теория формирования личности ребенка;

концепция педагогической поддержки ребенка и процесса его развития;

концепция воспитания на основе потребностей человека;

концепция воспитания как педагогического компонента социализации личности ребенка;

концепция самовоспитания школьника.

Несмотря на разницу в подходах, характеристика современных концепций воспитания строится на общих закономерностях:

воспитание происходит в тесной взаимосвязи с обучением, но все же, играет определяющую роль;

эффективность воспитания зависит от активности самого воспитанника и его включенности в этот процесс;

результаты воспитания зависят от всех структурных элементов, которые составляют этот процесс: формы, методы и цели, понятные ребенку и педагогу.

Согласно стратегиям модернизации образования в России современные концепции воспитания личности на сегодняшний день имеют несколько основных направлений:

повышение роли воспитательной деятельности в формировании у молодежи новых жизненных установок;

необходимость восстановления соответствия между содержанием, качеством воспитания и потребностями воспитуемой личности, общества и государства;

восстановление роли государства в воспитании молодого поколения;

расширение субъектов воспитания, таких, как социальные институты, учебные заведения и общественность.

Современные концепции воспитания направлены, прежде всего, на формирование в ребенке культурной личности. Несмотря на то, что многие социальные институты до сих пор пользуются устаревшими моделями воспитания, государство стремится усовершенствовать эту систему, чтобы у подрастающего поколения была возможность обретать знания и умения согласно требованиям современного общества и с помощью новейших технологий.. С чего начинается воспитание?

Еще А.С. Макаренко писал: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет».

Чтобы увидеть свои недостатки и начать исправлять их, стоит заняться воспитанием других, а«…исправлять самого себя и есть наилучшее средство воспитывать детей…» – утверждал Л.Н. Толстой. Это долгий процесс, так как«…вся моя жизнь есть, собственно говоря, лишь одно воспитание» (К.А. Гельвеций).

В основе концепции– всем известное понятие о воспитании как о целенаправленном управлении процессом развития личности(Х. Лийметс). Чтобы этот процесс развития проходил успешно, безболезненно для ребенка, должна быть создана вокруг него соответствующая атмосфера, так называемое «гуманистическое пространство детства»(И.Д. Демакова). В создании такого пространства воспитатель занимает определенное место, играет одну из главных ролей. Используя СЛОВО, ДЕЛО и НАБЛЮДЕНИЕ(диагностику), воспитатель создает условия, чтобы ребенок проявил себя. Для того чтобы помочь ребенку, можно определить для себя основное

правило– «ПРАВИЛО7 У».

Уверенность– знание своих прав и прав ребенка, способность защитить его. Воспитатель– гарант соблюдения прав ребенка.

Успешность– берясь за любое дело, воспитатель должен предвидеть положительный результат, то есть быть уверен, что оно под силу детям и ему.

Удивительность– надо развивать в себе незаурядность, дети не любят«пирожки ни с чем».

Убедительность– уметь зажечь детские сердца, убедить их в важности дела.

Уважительность– необходимо взаимное уважение: уважаешь мнение детей, – они уважают твое. Воспитание без уважения– подавление.

Уравновешенность – в классе нужно быть готовым ко всему, не падать в обморок, а

анализировать и работать.

Улыбчивость– без чувства юмора в школе жить невозможно. Улыбка– это и оценка, иодобрение, и подбадривание.

И тогда РАДУГА чувств, осветив душу и сердце ребенка, направит его на путь

познания себя..Воспитание успешно, если оно системно.

Система воспитания начинается с того, мы должны четко представляю себе, чего же мы хотим добиться от детей на данном этапе времени, какими мы хотим его увидеть их в конце года, что мы можем изменить и чего ни в коем случае не должны делать. То есть мы на основе анализа за прошлый год, с учетом позитива и негатива в своей работе за прошедший период определяем воспитательные задачи. Серьезно подходим к определению содержания работы с детьми.

Совместной деятельности учеников и взрослых мы должны придавать особое значение. «От сотрудничества– к сотворчеству!» .

Межличностные отношения в классном коллективе– это показатель успешности воспитания.«Цель истинного воспитания– не только в том, чтобы заставить людей делать добрые дела, но и находить в них радость; не только быть чистым, но и любить чистоту; не только быть справедливым, но и жаждать справедливости» (Д. Рескин).

Мы должны представить, какими будут наши дети– это будут САМОстоятельные и САМОдеятельные личности, понявшие свою САМОценность, которые достигли САМОопределения и САМОутверждения путем САМОразвития и САМОреализации.

Все это и есть главная цель воспитания– счастливый человек!

А сейчас идет долгая и тщательная работа поиска путей достижения цели. «Воспитание детей– рискованное дело. Ибо в случае удачи последняя приобретена ценою большого труда и заботы, в случае же неудачи горе несравнимо ни с каким другим. Мы с вами делаем погоду в классе. Так давайте делать ее разумно, качественно и, по возможности, солнечно ,используя современные подходы или классические ,но давайте делать только хорошую погоду!

Ведь изменчивый, неустойчивый характер погоды в классе плохо влияет на здоровье людей, постоянно в нем находящихся. Особенно плохо влияет на всех резко континентальный климат в классе.

Это – когда в классе рядом существуют разные континенты: континент воспитателей и континент учащихся.

Резко континентальный климат характеризуется резкими перепадами погоды в классе, что крайне негативно сказывается на школо-чувствительных людях, которых в школе – большинство.

Не надо нам в школе, в классе ничего резкого, а тем более континентального.

Современные концепции воспитания

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2011 в 20:42, дипломная работа

Описание работы

Цель исследования раскрыть пути реализации современных концепций воспитания.

Исходя из предмета, объекта и цели были выдвинуты следующие задачи исследования:

1.Проанализировать развитие концепций воспитания в истории педагогической науки.

2.Оценить вклад психологических теорий развития личности в процессе становления концепций воспитания.

3.Рассмотреть современные концепции воспитания и показать их реализацию в современной педагогической практике, в том числе и в Костроме.

Содержание

Введение. 3с.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ВОСПИТАНИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.

1.1.Сущность понятия «концепция воспитания».

Структура концепции воспитания. 6с.

1.2. Развитие концепций воспитания в истории

педагогической мысли. 10с.

1.3.Психологические теории развития личности и

концепции воспитания. 20с.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ.

2.1.Концепции воспитания в отечественной педагогической науке (90-е годы XX – начало XXI века). 31с.

2.2.Реализация концепций воспитания в современной педагогической практике, в том числе в г. Костроме. 38с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 42с.

ЛИТЕРАТУРА.

Работа содержит 1 файл

Диплом по педагогике.doc

Министерство Образования Российской Федерации.

Костромской Государственный Университет им Н.А.Некрасова.

Факультет Естествознания

Кафедра Теории и Истории Педагогики

Допустить к защите ГАК специальности

Протокол №_______ от «________»2005

Заведующий кафедры теории и истории

Педагогики проф. Шилик А.Д.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Современные концепции воспитания

Автор квалификационной работы:

Смирнова Ольга Александровна

студентка 4 курса

Научный руководитель: к.п.н.,

доцент, Коршунова О.С.

Кострома 2005 г.

План:

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ВОСПИТАНИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.

1.1.Сущность понятия «концепция воспитания».

Структура концепции воспитания. 6с.

1.2. Развитие концепций воспитания в истории

педагогической мысли. . 10с.

1.3.Психологические теории развития личности и

концепции воспитания. 20с.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ.

2.1.Концепции воспитания в отечественной педагогической науке (90-е годы XX – начало XXI века). . 31с.

2.2.Реализация концепций воспитания в современной педагогической практике, в том числе в г. Костроме. .38с.

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на научно-теоретическое психологическое знание закономерностей развития ребенка.

Глубокие изменения, происходящие в обществе в начале 90-х годов, сказались на всех сферах его жизни, в том числе на системе образования, воспитания и социализации.

В настоящий момент существует такая задача, как восстановление функций воспитания. Возрождающаяся и развивающаяся воспитательная система строится на концепциях воспитания, которые в последнее время разрабатываются в большом количестве. Гуманистическая школа осуществляет решительный поворот к личности школьника, он становится действительно субъектом своего развития, а не средством, с помощью которого педагоги реализуют отчужденные от данного индивида абстрактные планы и программы. Такая школа уважает личное достоинство каждого ученика, его индивидуальные жизненные цели, запросы и интересы, создает благоприятные условия для его самоопределения в развитии. Педагоги в такой школе ориентируются не только на подготовку воспитанника к будущей жизни, но на обеспечения полноценного проживания каждого возрастного этапа: детства, отрочества и юности – в соответствии с психическими особенностями развивающейся личности.

В психолого-педагогической науке ведется разработка новых концепций воспитания, что подчеркивает ее теоретическую и практическую необходимость для реального учебно-воспитательного процесса. Это и определило тему нашего исследования: «Современные концепции воспитания».

Изучая литературу по данной теме и анализируя реальное состояния дел в нескольких школах города можно сделать вывод в том, что созданные концепции не применяются на практике в силу следующих причин:

- большинство учителей, работающих в образовательных учреждениях, имеют большой стаж работы, за который у них сложились свои взгляды на процесс воспитания, по этому ничего нового и мало проверенного на практике они вводить не желают.

- учителя очень часто не имеют доступа к публикациям новых концепций, т.к. для этого нужно прочитать немало книг и журналов, а на это нет ни времени, ни денег (часто эту литературу приходится покупать за свой счет).

В данной работе мы постараемся рассмотреть ситуацию, которая сложилась в настоящий момент в школах и раскроем пути восстановления функций воспитания.

Объектом исследования являются современные концепции воспитания.

Предмет исследования реализация современных концепций воспитания в педагогической практике.

Цель исследования раскрыть пути реализации современных концепций воспитания.

Исходя из предмета, объекта и цели были выдвинуты следующие задачи исследования:

1.Проанализировать развитие концепций воспитания в истории педагогической науки.

2.Оценить вклад психологических теорий развития личности в процессе становления концепций воспитания.

3.Рассмотреть современные концепции воспитания и показать их реализацию в современной педагогической практике, в том числе и в Костроме.

Основные методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что результаты его могут быть использованы в практике современных школ;

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ВОСПИТАНИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.

Каждое поколение людей решает три главные задачи:

- во-первых, освоить опыт предыдущих поколений;

- во-вторых, обогатить и приумножить этот опыт;

- в-третьих, передать его следующему поколению.

Развитие педагогической науки позволяет реализовать эти задачи благодаря развитию теории воспитания, а в частности благодаря концепциям воспитания, которые разрабатывают педагоги в больших количествах.

В этой главе мы рассмотрим, что же такое «концепция воспитания», определим её структуру, покажем, как развивались концепций воспитания в истории педагогической мысли, а также их зависимость от психологических теорий развития личности.

- Сущность понятия «концепция воспитания». Структура концепции воспитания.

Сначала определимся с такими понятиями как «концепция» и «воспитание»

В философском словаре под ред. И.Т. Фролова, под концепцией понимается «система взглядов на что-нибудь, основная идея, ведущий замысел, руководящая идея» [64, с.216].

Практически такое же определение дает Ожегов С. И. в словаре русского языка (1988г.) где концепция – это «система взглядов на что-нибудь, основная мысль» [30, с.237].

Авторы словаря иностранных слов. И.В. Лёхин и проф. Ф.Н. Петров (1954г.) предлагают под концепцией понимать «Систему взглядов на те или иные явления; способ рассмотрения какого – либо явления; понимание чего–либо» [58, с.378].

В советских энциклопедических словарях (гл. ред. Прохоров А.М – 1987г.) и (гл. ред. Введенский Б.А. – 1967г.) «концепция» определяется как: «определенный способ понимания, трактовки какого-либо явления, основная точка зрения, руководящая идея для их освящения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности» [55, с.194; 56, с.849].

Таким образом, под концепцией мы будем понимать систему взглядов на что-либо, определенный способ понимания и трактовки какого-либо явления.

Понятие «воспитание» многие педагоги трактуют по-своему, и нет единого мнения по вопросу, что же такое воспитание.

Ожегов С. И. в словаре русского языка (1988г.) определяет воспитания как «навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни » [30, с.81].

Давыдов В.В. Российская педагогическая энциклопедия, (1993г.) предлагает под воспитанием понимать «целенаправленное и систематическое воздействие на воспитуемого с целью формирования у него определенный форм поведения, мировоззрения, характера и умственных способностей» [14].

В советском энциклопедическом словаре гл. ред. Введенский Б.А. (1967.) предложено такое значение понятию воспитания. «Целенаправленное развитие каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечивание роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, превращается в действительность. Воспитывать – это, значит, направлять развитие субъективного мира человека, с одной стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образцом, идеалом, который воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных особенностей каждого ребенка» [55, с.72].

Авторы книги «Воспитание? Воспитание… Воспитание!» определяют эту категорию как «целенаправленное управление процессом развития личности». Это определение было дано Х.Й.Лийметсом и авторы приняли его за основу своей концепции воспитания [18, с.12].

И.А.Зимняя дает определение процессу воспитания, как «непосредственное или опосредованное, прямое (директное) или косвенное (индиректное) целенаправленное педагогическое воздействие на обучающегося посредством создания определенных условий, способствующих его самоактуализации и социализации» [17, c.23].

Итак, под воспитанием мы будем понимать поиск личностью (самостоятельно и с помощью наставника) способа построения нравственной, подлинно человеческой жизни на сознательной основе, оно соотносится с поиском ответов на вопросы: кто я? как я живу? зачем так поступать? чего хочу от жизни? от себя? от других? куда двигаться дальше? Тогда цель воспитания в ее широком понимании будет ориентироваться на формирование у личности творческого и нравственного отношения к собственной жизни в соответствии с жизнью других людей.

Теперь зная значения «концепции» и «воспитания» мы можем перейти к рассмотрению самого понятия «концепция воспитания.

итак «концепция воспитания» по Е.Н.Степанову и Л.М.Лузиной – «это система взглядов отдельного ученого или группы исследователей на воспитательный процесс — его сущность, принципы, содержание и способы организации, критерии и показатели его эффективности»[60, c.5].

Мы согласимся с этим определением, т.к. оно по нашему мнению достаточно полно отражает смысл данного понятия.

Во всех концепциях воспитания выделяется структура или порядок изложения тезисов. Это позволяет более кратко и целостно представить концептуальные взгляды того или иного автора на процесс воспитания, а также позволяет сравнить сами концепции. У каждого педагога своя структура концепций воспитания, мы будем проводить анализ по основанию общности таких характеристик, как:

- Определения объекта воспитания;

- Определение понятия воспитания;

- Цель воспитания;

- Основной механизм воспитания;

- Суть концепции воспитания;

- Теоретическая основа концепции.

Но прежде чем начать анализ самих концепций, рассмотрим развитие классических концептуальных подходов, которые в той или иной мере отражают развитие теорий воспитания от древности до нашего времени.

Современные концепции воспитания

«Концепция» обозначает систему взглядов на что-либо, основную мысль которой определяют цели, задачи и которая указывает пути его разрешения. Соответственно концепция воспитания – это неделимое восприятие главных компонентов воспитания: целей, задач, содержания, форм, методов и предполагаемого результата.

Основные виды современных концепций воспитания

В наше время можно выделить достаточно много концепций воспитания. Перечислим некоторые из них:

-

- Система построения процесса воспитания. Ее авторы — В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. Согласно ей личность ребенка находится в центре процесса воспитания, главное в котором — это создание необходимых условий для целенаправленного,

протекающего под контролем всестороннего развития человека как личности и как индивидуальности.

- Системно (социально) — ролевая концепция развития личности. Автором является казанский профессор Н.И. Таланчук. Он определяет воспитание в качестве процесса человековедения (вести человека к идеалу). Он говорит о том, что лишь осваивая и выполняя те или иные социальные роли в обществе, человек развивает и формирует свое сознание, мировоззрение, цели, мотивы, интересы, чувства, личностно и социально значимые потребности, т.е. становится личностью.

- Формирование образа жизни, достойной Человека. Автор — Н.Е. Щуркова. По ее мнению целью воспитания является личность, способная строить свою жизнь, достойную Человека. И человек в свою очередь становится личностью, когда вменяет себе обязанности и отвечает за них, когда рефлексирует, осознает, оценивает, понимает себя и других. Н.Е.Щуркова считала, что жизнь достойная Человека, — это жизнь, построенная на Истине, Добре и Красоте.

- Воспитание ребенка как человека культуры и нравственности. Автором этой концепции является ростовская ученая Е.В. Бондаревская. Воспитание она определяет как процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации и социализации. При этом под словом «помощь» она имеет в виду активную позицию самого ребенка, которому важно предоставлять свободу, чтобы он имел право и возможность выбора, будучи субъектом собственной духовной жизни.

- Педагогическая поддержка ребенка в процессе его развития. Разработана эта концепция была членом-корреспондентом Российской академии образования О.С. Газманом. Цель воспитания он определял так — необходимо дать каждому ребенку базовое образование и культуру, на основе которых предоставить условия для развития всех сторон личности. При помощь и поддержка должны быть оказаны семьей, ближайшим окружением и педагогами.

- Концепция творческой самодеятельности личности. Ее авторами являются В.М. Коротов и Б.Т. Лихачев, которые предполагают саморазвитие личности учащегося в условиях взаимодействия школы и семьи. Они считают, что воспитание — это самоизменение личности в системе общественных отношений и в творчестве.

- Гуманистическая концепция воспитания учащейся молодежи в современном обществе. Авторы этой концепции — А.А. Бодалев, З.А. Малькова и Л.И. Новикова. Этот подход к воспитанию является наиболее популярным в настоящее время. Согласно ему роль учителя — это роль старшего друга, который может оказать помощь и поддержку растущему человеку, школьник и педагог должны взаимодействовать и сотрудничать.

- Система построения процесса воспитания. Ее авторы — В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. Согласно ей личность ребенка находится в центре процесса воспитания, главное в котором — это создание необходимых условий для целенаправленного,

- Концепция самоопределения личности. Ее разработал ученый А.Н. Тубельский, который предполагал личностное, жизненное и профессиональное самоопределение ученика в условиях школы. Он говорил о том, что учащемуся необходимо предоставлять свободу

выбора, внутреннюю свободу с целью подготовить его к жизни и к труду.

- Концепция формирования научного мировоззрения учащихся. Автор этой теории К.В. Гавриловец. Он считал, что конструирование своего «Я» — это главное в воспитании.

- Концепция воспитания на основе потребностей человека. Разработал ее ученый из Ижевска В.П. Созонов. В своих представлениях о влиянии воспитания на развитие личности ребенка ижевский ученый делает акцент на внутренних механизмах самоизменения человека. Он определял воспитание как деятельность педагога, направленную на создание психолого-педагогических условий для формирования базовых потребностей учащегося: в творческой деятельности, в сфере здоровья, безопасности и самореализации.

Существует еще целый ряд довольно известных концепций воспитания, перечислять их можно довольно долго. Но, как Вы понимаете, любая из них так и может остаться замыслом ученых, если не будет применена и воплощена на деле в практике школы, которая, как известно, применяет методы и принципы гуманистического воспитания (это как раз то, что объединяет все вышеперечисленные концепции). Они ориентируются на взаимодействие педагога с личностью ребенка как целостным началом, заключающим в себе наиболее важные проявления духовности.

Современные концепции воспитания в педагогике

- Сущность и структура концепции воспитания

- Подходы и взгляды на воспитание детей в области педагогики

- Современные концепции воспитания

- Проблемы современного воспитания

Сущность и структура концепции воспитания

В XXI веке основными ценностями цивилизованного мира выступают демократизм, плюрализм мнений и возможность выбора. В современной педагогике данные принципы находят свое отражение благодаря разработке новых воспитательных подходов.

Воспитанием признается результат действий со стороны семьи, школы и окружающей среды в отношении индивида, направленных на прививание навыков для их осуществления во взрослой жизни. Для этого процесса характерно взаимодействие между субъектами, которое сопровождается уважением к индивиду-воспитаннику, а также передачей ему ценностей и норм, способствующих формированию его личности.

Концепция воспитания — это система принципов, направленных на усвоение основных составляющих воспитательного процесса (целей, форм, сути, задачи и методов), способствующих самоидентификации человека и превращению его в личность.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

После распада Советского Союза классический подход к воспитанию поменялся. В стране возникла проблема создания и введения в практику новой педагогической концепции с целью формирования единой программы воспитательного процесса. Сегодня в России существует около 30 различных подходов и интерпретаций. Вот некоторые из них:

- Социальное воспитание. Концепция базируется на идее системно-социального проектирования, рассматривающего процесс воспитания как целенаправленный и влияющий на поведение и всю последующую жизнь личности.

- Концепции коллективного воспитания. Процессы воспитания рассматриваются как управление развитием личности.

- Личностная концепция, базирующаяся на антропологическом подходе и основанная на восприятии воспитания как культурного процесса.

- Личностно-ориентированный подход самовоспитания, рассматривающий его в качестве процесса для решения проблем, возникающих в течение жизни.

В современной отечественной педагогике отсутствует единая концепция воспитания. На сегодняшний день это является актуальной проблемой, требующей решения.

Подходы и взгляды на воспитание детей в области педагогики

Подход к воспитанию в России берет свое начало из советского прошлого. Однако сегодня современная педагогика старается отходить от устаревших правил и концепций, где во главе угла стояли интересы коллектива. Нынешний же подход основан на главенствующем положении личности и индивида.

Сегодняшняя образовательная система направлена не столько на образование личности, сколько на развитие собственного потенциала и раскрытие заложенных способностей. В основе воспитания лежат принципы гуманизма. Преподаватель активно взаимодействует с ребенком и относится к нему как к личности, заключающей в себе духовное начало.

Главной целью гуманистического подхода выступает развитие человека в разных направлениях, т.к. он выступает как наивысшая ценность.

Действующая концепция основана на следующих идеях:

- природная сообразность с учетом пола, возраста и особенностей развития ребенка;

- культурная сообразность: особенность культурной среды, где воспитывается индивид;

- гуманизация межличностных отношений между воспитателем и учеником;

- акцент на чувствах ребенка, умение его слышать и понимать.

Самореализация и умение выстраивать гармоничные взаимоотношения личности — задача воспитательного процесса. Взаимодействие между преподавателем и ребенком и роль учителя в формировании личности — эти вопросы исследуются учеными с целью разработки наиболее оптимальной программы образовательно-воспитательного характера.

Современные концепции воспитания

Сегодня существует множество научных концепций воспитания. Рассмотрим самые популярные из них.

- Система построения воспитательного процесса. Авторами являются В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. Они ставят личность в центр всего воспитательного процесса, который направлен на создание условий для развития индивидуальности.

- Системно-ролевая концепция развития. Автор: Таланчук Н.И. Согласно его подходу, воспитание должно привести человека к идеалу. Проходя через определенные этапы и осваивая разные социальные роли, у индивида формируется собственное мировоззрение, он ставит цели и задачи, испытывает чувства, у него появляются потребности. Шаг за шагом человек обретает черты полноценной личности.

- Формирование жизни, достойной человека. Автор концепции: Щуркова Н.Е. Основной целью воспитания является формирование личности, которая способна создать жизнь, достойную человека. Человек же формируется как личность тогда, когда берет на себя ответственность за свои поступки, принимает на себя обязанности, оценивает себя и окружающих, реагирует и рефлексирует. В понимании Щурковой Н.Е. жизнь идеальная строится на истине, красоте и добре.

- Воспитание ребенка в качестве человека культуры и нравственности. Идея концепции принадлежит Е.В. Бондаревской. Она характеризует воспитание как процесс помощи ребенку со стороны педагога, помогающему ему социализироваться и идентифицироваться как личность. В помощь также входит и активная деятельность воспитанника, которому необходимо предоставить свободу выбора и поведения, т.к. он выступает как субъект своей жизни.

- Педагогическая поддержка ребенка в ходе его развития. Разработчик подхода — член-корреспондент Российской академии образования О.С. Газман. Цель воспитания, по его мнению, заключается в необходимости получения каждым ребенком базового образования и культуры. Затем для индивида должны быть созданы специальные условия, способствующие его всестороннему развитию. В процесс нужно задействовать и членов семьи, которые окажут поддержку ребенку.

- Подход творческой самодеятельности личности. Авторы: Коротков В.М. и Лихачев Б.Т. Согласно их концепции, развитие личности воспитанника происходит в процессе взаимодействия со школой и семьей. Процесс воспитания — это самоизменение человека в системе отношений с социумом и в творческой деятельности.

- Гуманистическая концепция воспитательной деятельности учащихся в обществе. Данный подход считается самым известным на сегодняшний день. Учитель выступает в роли старшего наставника, который оказывает помощь ребенку. Концепция основана на идее сотрудничества и взаимодействии со школьником. Авторы: А.А. Бодалев, З.А. Малькова и Л.И. Новикова.

- Концепция самоопределения. Подход разработан ученым Тубельским А.Н. Он говорил о личностной, жизненной и профессиональной самоидентификации в школе. Ученый утверждал, что у ребенка должно быть право выбора и свобода действий, т.к. это необходимо для последующей жизни и в его профессиональной реализации.

- Формирование научного мировоззрения. Автором концепции выступил Гавриловец К.В. Согласно теории, в центре воспитания должно быть формирование собственного «Я».

- Воспитательный подход, основанный на потребностях индивида. Концепцию создал ижевский ученый Созонов В.П. Он делает упор на внутреннем механизме человека и происходящих изменениях. Воспитание, по мнению Созонова, является деятельностью преподавателя, направленной на формирование основных потребностей воспитанника, а именно: раскрытие его творческого потенциала, укрепление здоровья, обеспечение безопасности.

Приведенный перечень теорий не является исчерпывающим. Однако любая концепция может остаться нереализованной, если школы не примут их в разработку на практике.

Проблемы современного воспитания

Проблемы в воспитании всегда были актуальными, и сегодняшнее время — не исключение. В социальной и экономической сфере отсутствует стабильность, что влияет и на межличностные отношения, включая семейные.

Появившись на свет, ребенок попадает в семью, затем в школу, в компанию и т.д. Все эти среды неоднородны и часто находятся в противоречии друг с другом. Низкий уровень жизни, отсутствие работы, демонстрация непотребств по телевидению и в интернете, аморальный образ поведения среди окружающих — это приводит к опустошению и деградации.

Многих детей матери не забирают из роддомов, другие растут в малоимущих семьях с низким уровнем культуры, третьих хоть и обеспечивают состоятельные родители, но не оказывают им никакой моральной поддержки.

Неблагоприятные условия воспитания негативно сказываются на внутренней идентификации ребенка и его самооценке. Если в семье им никто не занимается, то ответственность ложится на школу. Разработанные воспитательные концепции, способствующие формированию в человеке развитой личности, самостоятельной и всесторонней, должны устранить недостаток духовного развития в семье.

Новые педагогические тенденции, в основе которых лежит принцип гуманизма, становятся все более и более популярными. Они совершенствуются и постепенно заменяют устаревшие практики. Технологический подход и формирование условий, способствующих формированию полноценной личности, направлены на достижение благоприятного результата.

Основы современной теории воспитания

Воспитание с точки зрения педагогической науки имеет два основных ракурса:

- социальный, который предполагает передачу опыта, накопленного предыдущими поколениями;

- педагогический, который рассматривается как процесс комплексного формирования личности, проводимый при помощи системы средств воздействия на подопечного.

Воспитание не является какой-то шаблонной деятельностью. Оно подчиняется запросам общества. В настоящее время на первый план в воспитании выходит привитие таких понятий как гражданственность и общечеловеческие ценности, следование законам и моральным нормам.

В современном обществе воспитание предполагает привитие гуманизма и социокультурных ценностей. Особое значение придается использованию современных технологий, налаживанию диалога с подопечными, работе на перспективу, развитию эмоциональной сферы у представителей подрастающего поколения.

Если обобщить все написанное выше, то можно дать понятию «Воспитание» следующее определение.

Воспитание – это целенаправленное воздействие на воспитуемого, находящегося в условиях организованной системы, с целью формирования его личности посредством налаживания взаимодействия подопечного и воспитателя в процессе реализации общих целей.

Основываясь на этом определении можно выделить следующие компоненты воспитания:

- цель: процесс формирования личности является целенаправленным;

- наличие воспитательной системы;

- наличие обратной связи во взаимодействии педагога и учащегося;

- отождествление воспитания и воспитательного процесса.

Наибольшее распространение на сегодняшний день получит личностно-деятельностный подход к воспитанию как наиболее перспективный. В его основе лежит общение как основа межличностных отношений, активная социализация личности.

Эффективное взаимодействие воспитанников с педагогами в деле достижения общих целей позволяет подопечным реализовать свои лучшие качества, выработать самостоятельность в принятии решений, получить необходимый опыт взаимодействия с людьми разных возрастов.

Важной частью любого воспитательного процесса в педагогике является цель воспитания. Дадим определение этому понятию.

Цель воспитания – это формирование всесторонне развитий, гармоничной личности.

Другими важными особенностями эффективного воспитательного процесса являются:

- целенаправленность (достижение цели возможно только в случае эффективной работы по получению промежуточных результатов);

- единство целей всех участников воспитательного процесса;

- непрерывность процесса;

- учет положительных и отрицательных факторов, воздействующих на формирующуюся личность;

- подвижность и адаптивность (изменение применяемых методов воспитательного воздействия в зависимости от стихийных факторов, воздействующих на формирующуюся личность);

- комплексность (единство содержания и задач применяемых методов воспитания);

- вариативность (учет индивидуальных особенностей подопечного);

- сотрудничество как основа взаимодействия педагога и воспитанника;

- противоречивость как движущая сила воспитания.

В воспитательном процессе не последнее место занимает личность педагога. Совокупность личных и профессиональных качеств воспитателя во многом определяет результат воспитания. Взрослый человек является в первую очередь носителем ценностных ориентиров и мастерства.

Самовоспитание в воспитательном процессе

Роль самостоятельной работы по формированию собственной личности огромна.

Самовоспитание – это целенаправленная, осознанная деятельность человека, целью которой является развитие собственной личности, повышение уровня образования, совершенствование положительных качеств, выявление и устранение недостатков.

К числу значимых компонентов самовоспитания можно отнести:

- познание себя, своих особенностей и потребностей;

- оценка себя и своих достижений;

- честность отчетов о проделанной работе и ее результатах;

- высокий уровень самоконтроля.

Повысить результативность процесса самовоспитания помогает использование таких приемов как:

- приказ, отданный себе;

- ободрение и одобрение своей личности, своих качеств и своего поведения;

- выбор значимых способов поощрения и наказания себя;

- самовнушение.

Самовоспитание позволяет человеку достичь гораздо лучших результатов, сделать его личность более интересной, социально адаптированной, устойчивой к деструктивным влияниям.

Перевоспитание

Результативность воспитательного процесса определяется всеми категориями педагогики, к которым относятся обучение, воспитание и самовоспитание. Все эти категории связаны воедино в едином воспитательном процессе. Все эти категории важны и в деле перевоспитания.

Перевоспитание – это комплекс воздействий на воспитуемого, целью которых является устранение сформированных в процессе развития отрицательных и привитие положительных личностных качеств индивидууму.

Перевоспитать подопечного гораздо сложнее, чем сразу направить развитие личности в правильно направлении. Это процесс требует затрат времени и сил, требует от педагога особого терпения и такта.

Чем более устойчивыми являются отрицательные черты, тем сложнее человек поддается перевоспитанию. В связи с этим Макаренко писал, что воспитательный процесс лучше сразу построить таким образом, чтобы в последующем ничего не пришлось переделывать.

Основным значимым фактором, который определяет эффективность перевоспитания, является внутренняя потребность человека исправлении, изменении образа жизни, круга общения, поведения и привычек. Также имеют значение:

- расположенность и доверие воспитуемого по отношению к воспитателю;

- выявление причин, которые порождают проблемы;

- создание новой системы ценностных ориентиров;

- обрисовывание будущих перспектив;

- комплексное воздействие на личность, ее сознание, волю и чувства.

Современные теории воспитания

На современном этапе развития педагогической науки разработаны и используются многочисленные теории и концепции воспитания, педагогами широко используются различные формы, методы и методики воспитания, которые могут быть объединены в целостные воспитательные системы.

Разобраться во всем многообразии концепций без целостного понимания воспитательного процесса и значения вклада в его эффективность отдельных элементов непросто. На помощь приходит такой раздел педагогики как теория воспитания.

Теория воспитания – это научное направление, которое раскрывает сущность, закономерности, движущие силы воспитания, его отдельные структурные элементы, рассматривает различные концепции воспитания и воспитательные системы.

В основе современной теории воспитания находятся разработки, сделанные еще в 19 веке педагогом К.Д. Ушинским. В 20 веке разработкой вопросов теории воспитания занимался А.С. Макаренко.

Современные концепции воспитания используют новейшие достижение психотерапии и психологии, популярные философские учения:

- когнитивная теория;

- бихевиористическая (поведенческая) теория;

- социоэнергетическая теория и проч.

Цель современных концепций воспитания – активная социализация человека. Внешние заданные нормативы не исключают гармоничного и всестороннего развития личности. Эта концепция никак не противоречит ряду направлений педагогики, которые в центр научной картины мира ставят человека. Гуманистическая теория воспитания, предполагающая полное культурное развитие человека, его саморазвитие и самовоспитание не исключает необходимости жизни личности в социуме.

Новые тенденции в развитии общества формируют новые требования к личности человека. В связи с этим цели воспитания не являются постоянными и со временем претерпевают изменения. Неизменными остаются нравственные ценности, такие как духовность, человечность и доброта.

Цели воспитания не являются постоянными. С изменением системы общественного устройства и социальных отношений, изменяются и цели воспитания.

Основным проявлением духовности является стремление человека к самопознанию и совершенствованию. Свобода личности должна в обязательном порядке учитывать право на свободу и неприкосновенность границ личности другого человека. Только в этом случае подрастающее поколение сможет стать духовно богатыми, внутренне свободными и ответственными личностями.

Современные концепции воспитания.

Современные концепции воспитания:

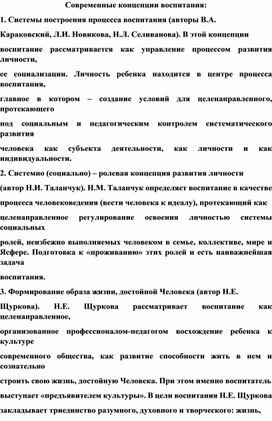

1. Системы построения процесса воспитания (авторы В.А.

Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова). В этой концепции

воспитание рассматривается как управление процессом развития личности,

ее социализации. Личность ребенка находится в центре процесса воспитания,

главное в котором – создание условий для целенаправленного, протекающего

под социальным и педагогическим контролем систематического развития

человека как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.

2. Системно (социально) – ролевая концепция развития личности

(автор Н.И. Таланчук). Н.М. Таланчук определяет воспитание в качестве

процесса человековедения (вести человека к идеалу), протекающий как

целенаправленное регулирование освоения личностью системы социальных

ролей, неизбежно выполняемых человеком в семье, коллективе, мире и Ясфере. Подготовка к «проживанию» этих ролей и есть наиважнейшая задача

воспитания.

3. Формирование образа жизни, достойной Человека (автор Н.Е.

Щуркова). Н.Е. Щуркова рассматривает воспитание как целенаправленное,

организованное профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре

современного общества, как развитие способности жить в нем и сознательно

строить свою жизнь, достойную Человека. При этом именно воспитатель

выступает «предъявителем культуры». В цели воспитания Н.Е. Щуркова

закладывает триединство разумного, духовного и творческого: жизнь,

достойная Человека. Это, по ее мнению, жизнь, простроенная на вечных

ценностях, – Истине, Красоте и Добре, и служению им.

4. Воспитание ребенка как человека культуры и нравственности

(автор Е.В. Бондаревская). По мнению Е.В. Бондаревской, человек

формируется полностью тогда, когда он проживает в атмосфере культуры,

нравственности и сам эту культуру создает в себе и вокруг себя. Воспитание

определяется ею как процесс педагогической помощи ребенку в становлении

его субъектности, культурной идентификации, социализации, жизненном

самоопределении. Особый акцент в концепции Е.В. Бондаревская делает на

слове «помощь», имея в виду активную позицию самого ребенка, которому

важно предоставить некое «пространство свободы», чтобы он имел право и

возможность выбора, будучи субъектом собственной душевной и духовной

жизни, ставшей результатом процесса восхождения его к высоким

ценностями ориентирам.

5. Педагогическая поддержка ребенка в процессе его развития (автор

О.С. Газман). О.С. Газман определяет воспитание как специально организованный процесс предъявления социально значимых, одобряемых

обществом ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения

активной педагогической поддержки. При этом такая помощь, такая

поддержка должны быть оказаны семьей, педагогами, ближайшим

окружением. Их усилия призваны помочь ребенку адаптироваться не только

в учебно-воспитательном процессе, но в социуме.

6. Концепция творческой самодеятельности личности (авторы: В.М.

Коротов, Б.Т. Лихачев). Концепция предполагает саморазвитие личности

школьника в условиях взаимодействия школы и семьи. Воспитание – это

общественное, исторически сложившееся явление. Воспитание – это

педагогический процесс. Воспитание – это самоизменение личности в

системе общественных отношений и в творчестве.

7. Гуманистическая концепция воспитания учащейся молодежи в

современном обществе (авторы: А.А. Бодалев, З.А. Малькова, Л.И.

Новикова). В данной концепции обосновываются эффективность

гуманистической воспитательной возможности школы и роль учителя как

старшего друга, который может оказать помощь и поддержку растущему

человеку; взаимодействие, сотворчество, сотрудничество.

8. Концепция самоопределения личности (А.Н. Тубельский). Данная

концепция предполагает личностное, личностное, жизненное,

профессиональное самоопределение в условиях школы. Свободу выбора,

внутреннюю свободу, риск, готовность к жизни, к труду надо воспитывать у

школьников в современных условиях развития рыночных отношений.

9. Концепция формирования научного мировоззрения учащихся (К.В.

Гавриловец).

Конструирование своего «Я» – главное в воспитании. Систематическое

самопознание и самореализация. Человек – мир, человек – природа, человек –

человек. Формирование «Я-концепций», «Я-личности».

К числу достаточно известных концепций также можно отнести

следующие концепции:

– Личностно-ориентированного воспитания (Бондаревская Е.В.,

Сериков В.В.).

– Философско-антропологическую концепцию (Библер В.С.).

– Синергетическую концепцию (Игнатова В.А.).

– Системного построения процесса воспитания (Караковский В.А.).

– Воспитания на основе потребностей человека (Созонов В.П.).

– Концепция воспитания как педагогического компонента

социализации личности ребенка (Рожков М. И., Байбородова Л. В.).

– Концепция самовоспитания школьника (Г.К. Селевко).

– Концепция воспитания на основе потребностей человека (В.П.

Сазонов).

– Концепция трудовой подготовки школьника (А.А. Сидельковский ) и

др.

2. Формы организации воспитательных систем школ.

Новая педагогика личностно-ориентированной парадигмой формирует

личность человека культуры. Организация воспитания в школах сегодня

осуществляется в следующих формах:

а) традиционный вариант – учитель имеет учебную нагрузку и классное

руководство.

б) освобожденный вариант – учитель ведет урок в своем классе, а на

параллелях занимается воспитательной работой.

в) вальдорфский вариант – учитель ведет главные предметы с 1 по 8

классы и одновременно является классным руководителем.

г) клубный вариант – школьная жизнь делится на учебную

(академическую) и воспитательную (клубную). Куратор занимается только

воспитанием в одном или нескольких классах.

д) социовариант – классный руководитель одновременно работает

социальным педагогом, то есть совмещает учебную и воспитательную

работу. Этот социальный педагог опекает детей и во внеучебное время.

3. Воспитательные системы в современных образовательных

пространствах.

Цель воспитания – это система решаемых воспитанием задач. По целям

и средствам их достижения воспитательные системы отличаются друг от

друга. Общую цель воспитания определяет государство, его идеология,

политика, достижения философской и педагогической мысли, уровень

общественной культуры, закономерности психофизического развития детей.

В каждом государстве существует несколько воспитательных систем, в

основе которых лежат авторские школы. Все системы рассматривают

личность в свете социализации, то есть приобщают ребёнка к ценностям

национальной культуры.

В современной России существуют следующие воспитательные

системы:

– вальдорфские школы – в основе взамодействия участников этой

воспитательной системы лежит принцип свободы;

– школы глобального образования – здесь целью является

формирование планетарного мышления;

– “педагогика общей заботы” – в основе лежит методика коллективных

творческих дел (технологии воспитания И.П. Иванова, В.А. Караковского,

Ф.Я. Шапиро);

– справедливые сообщества – это свободное общение администрации

учителей, учащихся и родителей (Л. Кольберг);

– школы диалога культур – в этих школах развивают учеников на

основе приобщения их к двум-трем разным культурам (технологии В.С.

Библера, С.Ю. Курганова);

– воспитательная система школы-комплекса – основана на

взаимодействии и сотрудничестве школы, учреждений культуры, спорта,

образования, производства. Дети занимаются спортом, музыкой, шахматами –

в коллективной и индивидуальной форме занятий;

– воспитательная система сельской школы – это особый стиль

взаимоотношений педагогов, родителей и учащихся, постоянные контакты

сельской школы с социумом, связь обучения с трудом (система воспитания

В.А. Сухомлинского в Павлышевской сельской школе);

– скаутизм как воспитательная система – добровольное движение,

связанное с патриотизмом, аполитичностью, веротерпимостью,

внеклассовым характером. Основные формы деятельности – походы,

военнизированные лагеря, трудовые десанты;

– пионерская организация;

– “педагогика успеха”;

– гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского и др.

Современная система в России – это традиционная воспитательная

система, приоритетом здесь является воспитательное обучение и обучающее

воспитание.

В основе всех воспитательных систем лежит концепция личностноориентированного воспитания с его главными целями:

1. Человек- главный объект воспитания.

2. Ориентация воспитания – общечеловеческие ценности, воспитание

человека, способного к сохранению и воспроизводству этих ценностей.

3. Воспитание целостной личности, способной к саморазвитию и

саморегуляции.

4. Опережающий характер целей воспитания, т.е. проектирование тех

качеств личности, которые потребуются ребёнку в будущем.

5. Человек является единством духовного, телесного и социального

начал, поэтому человек – это эпицентр культуры, высшая духовная ценность.

6. Учет национальной индивидуальности.

В данной системе человек должен формировать в себе базовые основы

культуры личности, которые включают в себя различные направления

воспитания: нравственное; трудовое; физическое; умственное; эстетическое.

Содержание воспитательной системы состоит из следующих

компонентов:

– мировоззренческий компонент;

– основные сферы жизнедеятельности человека (жизнь, здоровье, среда,

общество);

– материальные и духовные ценности культуры – общечеловеческие и

национальные компоненты;

– формирование опыта гражданского поведения;

– накопление опыта гуманного поведения;

– овладение детьми ситуациями со свободным выбором поступков;

– самовоспитание, самооценка, самоанализ личного поведения.

Основные функции личностно-ориентированного воспитания:

1. Социальная защита и охрана детства.

2. Создание условий для развития ребёнка как субъекта культуры и

собственного жизнетворчества.

3. Приобщение ребёнка к ценностям гуманитарной культуры и

воспитание духовности и нравственности.

4. Оказание помощи ребёнку в развитии его творчества.