Экологические проблемы смешанных и широколиственных лесов России

В Российской Федерации структура лесного управления далека от идеала. Многочисленные экологические проблемы смешанных и широколиственных лесов не регулируются десятилетиями. Природоохранные организации не в силах справиться с нерациональным и губительным лесопользованием. Изменить положение может только масштабное вмешательство на уровне государства.

Значение лесов для человечества

Лесные массивы определяют качество окружающей природы, обеспечивая здоровое сосуществование человека, животных и растений. Разнообразие лесов в России характеризуется лиственными, хвойными и смешанными насаждениями. Естественные богатства веками влекли людей, что сегодня переросло в проблему сохранения данных природных зон.

Одновременно с главной функцией «зелёных лёгких планеты» значение леса проходит в трёх направлениях:

- Средообразующее занимает неоценимое положение, так как лес:

- охраняет биологическое разнообразие живых существ и экосистем;

- поддерживает влажность воздушной среды на прилегающих территориях;

- распределяет осадки;

- задерживает весеннее таяние снега, предупреждая стремительные разливы рек;

- сохраняет пресную воду чистой;

- благоприятно влияет на сельскохозяйственные угодья (защищает почвы от эрозии, иссушения, морозов, разрушительных ветров).

- Экономическое

В лесах человек добывает материальные ценности и продукты. Древесные ресурсы по-прежнему находятся на лидирующих позициях в экономике многих городов. Массовое изготовление строительных материалов, бумаги, мебели нуждается в лесозаготовке. Нерегулируемый промысловый бизнес причиняет ущерб растительному и животному сообществу.

Леса относятся к любимым местам отдыха. При большой плотности в населённых пунктах люди стараются чаще выезжать на природу. Лечебное действие микроклимата на здоровье доказано медицинскими исследованиями.

С развитием человеческой цивилизации истребление лесов наносит ощутимый вред биосфере, нарушая защитную роль массивов.

Проблемы с экологией лесов

Лесной фонд планеты занимает почти 30% суши, в РФ это 17 млн км2 угодий. За последнее столетие хозяйственная деятельность человека привела к уничтожению огромных площадей зелёных массивов. Нерациональное лесопользование ведёт к обезлесению, которое влечёт серьёзные последствия. Экологические проблемы лесных зон проявляются глобальными перепадами температуры, снижением объёма выпадаемых осадков в засушливых районах, резком изменении скорости ветров.

Началу исчезновения лесов положили факторы:

- перемена климата;

- браконьерство;

- загрязнение отходами;

- пожары;

- вырубка.

Ресурсы Сибири, Дальнего Востока, Карелии очень уязвимы из-за лесозаготовительной промышленности регионов. В смешанных и широколистных лесах других областей ситуация тоже опасна. Расширение полномочий государственной лесоохраны даёт надежду на ослабление причин, ведущих к уничтожению природных зон.

Влияние погоды на лесные зоны

Неблагополучие общемировой экологии влияет и на экосистему леса. Производственные выбросы загрязняют воздух. Сернистые, азотистые и другие соединения вымываются из атмосферы осадками. Такое явление проявляется кислотными дождями. Выпадения токсичных осадков проходят в сотнях километрах от источника образования, поэтому предотвратить их распространение не возможно.

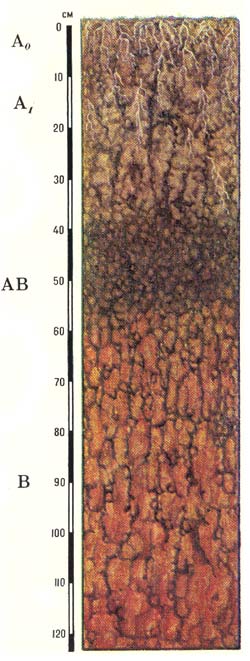

В широколиственных лесах отмечается проблема суховершинности. Дожди, туманы с повышенной кислотностью нарушают клеточный обмен в растительных покровных тканях, в результате дерево погибает. Опавшая лиственная масса, накопившая токсичные элементы, закисляет почву. Почвенные микроорганизмы гибнут, плодородность снижается, высвободившийся алюминий разрушает корни. Из-за косвенного воздействия человека лесные площади постепенно уменьшаются.

Экологические проблемы лесостепей связаны с сельскохозяйственными нуждами. Плодородная земля этих зон привлекает внимание фермеров для разработки пахотных земель. Опустынивание лесостепных участков вызывает гибель животных. Уничтожение защитных лесополос провоцирует суховеи, которые губительны для флоры.

Неконтролируемая охота и браконьерство

Экологические проблемы зоны смешанных и широколиственных лесов связаны с чрезмерной и незаконной охотой. Проблемы сохранения редких видов животных распространены на всех континентах. В РФ величина браконьерской добычи пока остаётся на неизменном уровне из-за слаборазвитой охранной системы.

Желание людей к обогащению провоцирует нелегальный промысел диких обитателей. Правонарушения выявляются и в связи с охотой людей в запрещённый сезон. Угроза исчезновения отдельных особей не останавливает контрабандистов природных ресурсов.

В России многие виды восточносибирской и дальневосточной природы исчезают ввиду отсутствия распространённости природоохранных мер. Исчезнувшие животные выпадают из пищевой цепочки вследствие чего нарушается экосистема лесных зон.

Обязательства по охране биологического разнообразия возложены на таможенную службу, которая контролирует незаконные перемещения объектов фауны на трансграничных направлениях. Совместная антибраконьерская работа правоохранительных органов, пограничников, Росприроднадзора обращена на сохранение птиц, млекопитающих лесостепи, тайги, широколиственных лесов и решение сопутствующих проблем.

Мусор в лесу

Туризм, кемпинг непосредственно влияют на флору леса. Количество отдыхающих, туристов увеличивается постоянно, что выражается на состоянии растительности. Запах пищевых упаковок привлекает млекопитающих, которые съедая их, гибнут. Особенно страдают пригородные лесополосы.

Засорение отходами отрицательно сказывается на естественном лесовозобновлении. Если органические остатки почвенные бактерии перерабатывают, то неорганические материалы пролежат без разложения десятки, сотни лет. Разнообразный растительный и животный мир становится жертвой антропогенного воздействия.

Мусорные кучи под действием климатических условий распространяют токсичные соединения в окружающую среду. Болезнетворные микроорганизмы проникают в почву, кислород, близлежащие водные источники. При развитии пожаров из ТБО в атмосферу попадают диоксины, фенолы, свинец и другие ядовитые вещества.

Волонтёрские движения по уборке территорий не справляются с решением экологических проблем лесного хозяйства, связанных с засорением. Многие лесопарки, заповедники нуждаются в тщательной очистке. В добровольческих программах могут принять участие неравнодушные к экологии леса граждане.

Лесные пожары

Каждый год в СМИ поступает информация о катастрофических лесных пожарах. Самые губительные—верховые уничтожают деревья по длине. Низовые возгорания поражают нижний ярус, состоящий из кустарников, трав, листвы. Сложным и неконтролируемым в тушении признано подземное тление торфа.

Огонь наиболее губителен для ресурсов. Кроме пожара, ничто не расправляется с растительными массивами так быстро. В мире ежегодно регистрируется сгоревшими сотни тысяч гектар смешанного леса, продукты горения которого загрязняют воздух до 20%.

В России экологические проблемы лесной отрасли тоже связаны с опасной стихией. Пожары в лесостепи, тайге приводят к резкому сокращению среды обитания животных. Сгоревшая почва становится бесплодной, на ней долго не растут деревья. Экономические потери по пожаротушению достигают десятков миллиардов рублей. В связи с этим внедрённый космический мониторинг призван вовремя отслеживать зоны возгорания.

Лесная вырубка — угроза исчезновения лесных зон

Влияние проблемы вырубки лесов трудно не заметить. Развитие лесозаготовительной отрасли на всех континентах вызывает интенсивное обезлесивание. Россия по экспорту древесины на мировом рынке лидер, что не отражается положительно на экологии страны.

Степи Европейской части находятся в угрожающем состоянии из-за вырубки ближайших лесополос (почвенная эрозия достигает 60%). Уничтожаемый массив Бурятии, Иркутской области доводит до обмеления притоки Байкала. Экспортируемые лесоматериалы в Китай привели к опустыниванию дальневосточных участков.

Государственный контроль над законными вырубками в промышленных масштабах редко осуществляется. Легальная лесозаготовка не всегда проходит по правилам, иногда на торги выставляются площади, превышающие допустимый уровень вырубания.

Ущерб, наносимый незаконными лесорубами, подсчитать невозможно, так как 70% преступлений остаются нераскрытыми. Вырубленные участки часто умышленно поджигаются с целью заметания следов, что дополнительно губит растительный фонд.

Леса — это возобновляемые ресурсы, но темпы лесовосстановления пока слишком низкие. Для замедления обезлесения на планете требуется принятие более строгого лесного законодательства и развитие эффективных экологических программ, способных остановить актуальные экологические проблемы и губительное отношение к природе.

Обезлесение – глобальная экологическая проблема

Вырубка лесов – экологическая проблема в России и мире

Экологические проблемы в тайге и пути их решения

Последствия и меры борьбы с загрязнением леса

Экологические проблемы лесной промышленности в России и их решение

Экологические проблемы Черного моря и его берегов

Глобальные экологические проблемы и способы их решения

Методы утилизации и дальнейшей переработки древесных отходов

Влияние кислотных дождей на окружающую среду

Проблемы охраны природной зоны арктических пустынь

Виды, факторы и последствия деградации почв

Виды, причины, последствия и борьба с эрозией почвы

Экологические проблемы лесных зон — функции, причины и пути решения

Экологические проблемы современного мира представляют опасность для всех стран. Поэтому лишь объединившись, человечество сможет найти решение. И данное положительное решение возможно при материальном благополучии и прогрессе в здоровой окружающей нас природе.

Деградация окружающей среды оказывает негативное воздействие на здоровье всего населения. Уже имеется немалое количество населенных пунктов, где последствия загрязнения атмосферы оставили свой след на людях (заболевания дыхательных путей и нервной системы, рак и др.).

Наиболее значимыми экосистемами на всей планете – являются леса. Специалисты выделяют несколько важных функций, которые выполняют леса в географическом мире.

Необходимость в охране лесов

Лес — это не просто скопление разных пород деревьев, птиц, животных и микроорганизмов – это сложная природная структура, воздействующая на воздух, воду, климат и саму жизнь. Много тысячелетий назад суша была покрыта густыми лесами, богатыми по разнообразию породами деревьев и видами животных. Но с активными действиями людей начался процесс утраты лесов. Усугубление этого неотвратимо приведет к гибели диких животных и многим экологическим проблемам.

Уменьшение площади леса с ростом численности человечества

Маслята и зеленушка – вечные спутники соснового бора

Как уже говорилось, сосняк растет преимущественно на бедных песчаных почвах. Это сказывается и на видах грибов, которые в нем можно встретить. А вот на их количество влияет возраст леса. Так, в молодняке, начиная со второго года, появляются первые маслята, они растут в траве под отдельно стоящими деревьями или между рядами. Урожайность этого гриба ежегодно возрастает и достигнет своего пика через 10-15 лет, затем начинает снижаться. Когда сосновый лес разрастается, здесь появляется зеленушка. Этот гриб растет большими группами, но встречаются и одиночные экземпляры. Чаще всего зеленушки можно найти в низинах — в молодняке, средневозрастных и взрослых лесах.

Роль лесов для человечества

Население планеты берет от природы многое: это пища, лекарства, топливо, материалы для строительства, другое полезное сырье. Древесина, кора, хвоя и отходы лесопроизводства применяются в парфюмерии, фармацевтике, а также химической промышленности. Ученые распределили роль лесов по нескольким важным функциям:

- Климатическая.

- Гидрологическая.

- Почвенная.

- Экономическая.

- Оздоровительная.

Климатическая роль леса

Климатическая функция заключается в следующих параметрах:

Экологические функции лесов

- зеленые массивы служат основным поставщиком чистого воздуха, ведь известно, что ежедневно растения вырабатывают 11 тонн кислорода с 1 км² лесополосы;

- благодаря лесам нормализуется температурный баланс в атмосфере, т. е. деревья способствуют сохранению тепла в морозном климате и спасительной свежести в знойный период года;

- за счет плотных крон деревья в густом лесу не только сохраняют влажность, но и способствуют ее повышению;

- при соответствующих погодных условиях с помощью массивов из деревьев задерживается скорость ураганного ветра.

Гидрологическая функция

Лесные угодья также выполняют гидрологическую роль. Леса сдерживают водяные потоки после продолжительных ливней или весеннего таянья снега. Отходы упавших деревьев становятся преградой для селей и оползней, которые могут унести плодородные слои вместе с грунтом. А также деревья защищают населенные пункты, расположенные близко к водоемам или в низинах, от весенних паводков или аварийного подъема грунтовых вод.

Функции леса

Почвенная и экономическая роль

Почвенная функция заключается в следующем:

- листья, ветки, валежник – все эти отходы, перегнивая, образуют новую почвенную субстанцию;

- леса защищают землю от нежелательных процессов (эрозии, истощения);

- норы животных и рыхление ими грунта способствует насыщению корней растений кислородом, дающим силы для роста.

В экономике лес также выполняет важную функцию. Древесина (включая отходы) является ценным и дешевым сырьем, легко добываемым и всегда востребованным. Растительные запасы могут самостоятельно восстанавливаться. Грибы, ягоды, орехи – продукты, которыми можно выгодно и экономично запастись на целый год.

Экономическая роль леса

Оздоровительная функция леса

В оздоровлении лес играет немаловажную роль, которая заключается в следующем:

Важность лесов

- лес – это чистая кислородная среда;

- лесополосы по окраинам населенных пунктов служат защитным барьером от загрязнений, гари, копоти и шума;

- на природе человек может отдохнуть, его ждет неповторимая успокаивающая атмосфера;

- дары леса помогают обогатить витаминами свой рацион, сделать заготовки из целебных трав;

- вырабатываемые хвоей фитонциды способствуют уничтожению болезнетворных микроорганизмов, поэтому в хвойном лесу полезно гулять.

«Вечная жизнь»

Если обобщить полезные действия хвои, древесины и коры, получится, что сосновый лес способен контролировать уровень холестерина, предотвращать болезни сердца, повышать иммунитет. Кроме того, различные хвойные настойки способствуют нормализации обмена веществ и, соответственно, похудению. Ученые обнаружили, что в древесине сосны содержится такое вещество, как ДГК (дегидрокверцетин), которое способно связывать свободные радикалы клеток. Применение ДГК приводит к улучшению состояния кожи, продлению её молодости и общему оздоровлению организма. Нашей стране очень повезло, что на ее территории произрастает такое большое количество сосновых, еловых и других хвойных лесов. Ведь добыча дегидрокверцетина из другого сырья, например, из лепестков роз, косточек винограда, цитрусовых — весьма дорогостоящее занятие. ДГК на сегодняшний день не имеет аналогов по уровню биологической активности.

Исчезновение запасов лесных угодий

Отношение людей к окружающей природе становится пагубным. И если не остановиться в вопросе бесконтрольного ее использования в целях обогащения, то можно безвозвратно упустить ситуацию. Главные причины, по которым происходит ежегодное уменьшение зеленых угодий:

Факторы, влияющие на сокращение площадей лесов

- неконтролируемое использование древесины в промышленности;

- освобождение земель под аграрные нужды;

- строительство автомагистралей;

- охота на животных и браконьерство.

Нельзя забывать о природных катаклизмах:

- стихийные бедствия (землетрясения, извержения вулканов) сокращающие растительность до опасных пределов;

- пожары, во время которых исчезает животная среда и невероятное по масштабам количество лесов;

- засухи, из-за которых животные и растения погибают без возможности на восстановление.

В экваториальных странах нашей планеты ведется развернутое уничтожение тропических лесов. Это уже привело к ощутимым изменениям климата. Такая обстановка напрямую связана с непродуманной деятельностью человека. Охранять леса нужно на уровне государства. Но пока человечество не до конца осознает серьезность наступающей экологической проблемы, прикладывается недостаточно усилий для разрешения конфликта человека с природой.

Прочие грибы

Маслята и зеленушки являются самыми урожайными, однако это не единственные грибы сосновых лесов. На равнинных местах можно встретить рядовку серую, белый гриб и его разновидность (у него желто-коричневая шляпка и сравнительно тонкая цилиндрическая ножка.) В молодняке обильно плодоносят опята осенние, или настоящие. Они семьями растут на пеньках или вокруг стволов. Также в молодом сосновом бору водятся рыжики, произрастающие группами во влажных низинах и на просеках. В сырых лесах прижились козлята и моховики, сыроежки болотные, млечники серо-розовые. Осенью в умеренно влажных рощах могут встречаться подгруздки черные. А на лесных полянах и опушках можно найти настоящий деликатес – гриб Зонтик пестрый.

Если наряду с соснами присутствуют и другие породы деревьев, то разнообразие грибов значительно увеличится. Могут появиться и подберезовики, и синята, и сыроежки, и волжанки, и грузди черные, и многие другие.

Ущерб от вырубки лесов

Природные запасы являются возобновляемым ресурсом, однако скорость вырубки лесов слишком высока. Ежегодно в отходы превращаются миллионы гектаров «зеленой природы». Из статистических источников известно, что в тропиках, где произрастает большая часть существующих на Земле видов, леса раньше покрывали 15% планеты, а теперь только 7%. Площади лесов Индии сократились за последние полвека в 2 раза. Хвойные заросли центра России, массивы на Дальнем Востоке, кедровники Сибири, вырубаются нещадно, а на месте вырубок возникают болота.

Исчезновение лесов ведет к таким непоправимым результатам:

- гибель растений и животных;

- кислотные дожди;

- нарушение процессов фотосинтеза;

- накопление в атмосфере углекислого газа;

- ухудшение структуры грунта;

- распространение вредных грибов и насекомых;

- нарушение пищевых цепочек у животных;

- исчезновение ценных для человечества биоресурсов.

Рушится вся экосистема, возникает опасность парникового эффекта, на месте плодородных земель образуются пустыни. Опустынивание вызовет огромное количество экологических беженцев – этнических групп, для которых лес являлся главным или единственным источником существования. Налицо опасность для жизни людей, животных и всего окружающего мира.

Опустынивание из-за вырубки леса

Природная аптечка

Здесь можно собрать и приготовить массу природных и экологически чистых лекарств. Люди уже не одно столетие используют спиртовые настойки на пыльце хвойных деревьев. Сосновая живица прекрасно заживляет раны и трещины кожного покрова. При ревматизме рекомендуют употреблять настой из сосновых почек. Молодая хвоя помогает в борьбе с цингой. В то время как английские и испанские моряки теряли из-за нее до 70 процентов команды, сибирские мореплаватели даже не знали о существовании такой болезни. Чтобы сделать витаминный коктейль, необходимо четыре стакана свежих (лучше молодых) иголок залить водой (три стакана), дать настояться, а затем уже можно употреблять два раза в день по сто миллилитров. Сосновые шишки хорошо помогают реабилитироваться после инсультов, а все благодаря тому, что в них содержится большое количество танинов.

Защита и охрана лесов

Необходимо остановить процесс истребления лесных массивов и обитающих в них животных. Для этого следует разработать нормативы разумного применения лесных ресурсов и защиты их от вырубки. В своей охранной деятельности надо придерживаться таких направлений:

Правила поведения в лесу

- ведение разумного лесопользования;

- запрет на истощение лесов;

- плановая очистка лесов от валежника и отходов;

- пропаганда бережного отношения к природе;

- контроль за сохранением лесных угодий (на уровне государства);

- совершенствование природоохранного законодательства;

- переход на использование древесных отходов;

- создание схем учета (мониторинга) лесных запасов и обитающих в них животных.

Чтобы приступить к восстановлению лесов, нужно внедрить выполнение программы, которая включает следующие мероприятия:

- Охрана лесов от деятельности предприятий.

- Увеличение земель для высадки молодых деревьев.

- Расширение заповедных территорий.

- Увеличение популяции диких животных.

- Усиление мер по предотвращению пожаров.

- Проведение профилактики по борьбе с вредителями и болезнями.

- Ужесточение борьбы с незаконными вырубками лесов.

- Развитие экологического туризма.

Но и каждый человек может привнести свой вклад для спасения леса. Для этого необходимо сажать деревья и привлекать внимание общественности к проблемам лесной экологии. А после посещения зеленой зоны не оставлять мусора и отходов.

Человек – часть природы, и не может существовать отдельно. У людей есть духовная взаимосвязь с лесом. Под влиянием природы происходит формирование культуры, обычаев. И человечеству следует уже сейчас думать о восполнении животного мира и лесных ресурсов.

Видео по теме: Рациональное использование и охрана лесов

Положительное и отрицательное влияние, оказываемое человеком на природу

Особенности и характеристика самой длинной реки в мире – Амазонки

Современная экологическая ситуация в России

Лишайниковый бор

Очень сильно от других сосняков отличается лес, растущий на особенно бедных и сухих почвах. Деревья здесь довольно низкие, угнетенные, они растут редко. В таком лесу особенно много света. Поэтому здесь распространены растения, несвойственные для ельников и лиственных посадок. Например, здесь встречается вереск — это невысокий кустарник, который в конце лета привлекает внимание своим необыкновенно красивым цветением. Он густо покрывается очень маленькими розово-сиреневыми цветами, и в лесу создается волшебная, сказочная обстановка. В сухих сосняках распространена невысокая трава – кошачья лапка, она имеет листья с сизоватым, серебристым оттенком. Цветет мелкими бутонами-корзинками белого или розового цвета. Также здесь хорошо развивается белый лишайник, один из подвидов оленьего мха.

Экологические проблемы лесной промышленности в России и их решение

Со школьной скамьи мы слышим (но, к сожалению, не всегда осознаем), что много лесов – это хорошо, а их вырубка это плохо, поэтому нужно сдавать макулатуру.

Однако вырубка леса, т. е. использование первичного сырья, не исчерпывает весь список экологических проблем лесной промышленности, которая включает лесозаготовительную, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную.

Точно также не решает всех этих проблем вторичная переработка древесных отходов: целлюлозы, опилок и т.п. Предлагаем рассмотреть более подробно некоторые «проблемные» аспекты взаимодействия лесной промышленности с окружающей средой.

Потери древесного сырья при заготовке и переработке

Ресурсосбережение предполагает как снижение отходов лесной промышленности, так и снижение потерь из-за неправильного хранения, транспортировки. К потерям можно причислить и неиспользование потенциального вторичного сырья. Например, при распространенной на сегодня сортиментной лесозаготовке отходы остаются на лесосеке.

Устаревшие технологии делают переработку отходов лесозаготовительной промышленности финансово затратной, хотя подобное сырье в некоторых странах активно используется в биоэнергетике.

Что делать? Использовать современные технологии, которые помогли бы максимально вовлечь отходы в промышленный цикл (как вариант, использовать комбинированные технологии лесозаготовки), ориентироваться на опыт компаний, позиционирующих свое производство как экологическое и ресурсосберегающее.

Главные проблемы лесной промышленности

Характерными экологическими проблемами лесной промышленности эксперты считают:

- сжигание деревянных отходов, которые подлежат дальнейшей переработке (заготовители и производители древесины не заинтересованы в строительстве перерабатывающих комплексов, им проще утилизировать сучки, ветки, остатки распиловки);

- большой процент потерь леса при хранении;

- расходование водных ресурсов на технологические цели;

- загрязнение почвы, водоемов;

- нарушение природных ареалов фауны и флоры (необходимо ужесточение законодательства по обязательной рекультивации территории);

- массовая вырубка, хотя экологичнее выборочная с сохранением почвенного слоя и молодняка;

- несанкционированная заготовка леса;

- несоблюдение пожарной безопасности на вырубках.

Экономический потенциал отрасли напрямую связан с решением вопросов экологии. Наблюдается истощение ресурсов, для лесовосстановления выделяется недостаточно средств.

Нерациональное использование ресурсов и большой процент отходов от производства

Заготовка деревьев для лесопромышленных заводов носит сезонный характер. Стволы складируют под открытым небом. Под воздействием осадков страдает качество деловой древесины, пиловочного и фанерного сырья. На стволах образуются торцевые трещины. В них развиваются насекомые, грибные споры, плесневые культуры. Увеличиваются отходы лесопиления.

При распиловке дровяной и деловой горбыль утилизируются. Частный сектор, использующий вторсырье, развит слабо. Для производства ДСП, МДФ используют деловую древесину, нет новых технологий по использованию отходов лесной промышленности.

Перерасход воды при работе над изготовлением товаров из древесины

Отрасль потребляет водные ресурсы, их очистке не уделяется должного внимания. Исторически так сложилось, что многие предприятия расположены в природоохранной зоне. Необходим комплексный подход к водоочистке.

Советуем почитать: Способы утилизации промышленных отходов

Загрязнение близлежащих рек сточными водами и другими отходами

Лесодобывающий комплекс оказывает негативное влияние на почву, открытие и закрытые источники питьевой воды, атмосферу.

При производстве древесных строительных материалов, целлюлозы образуются загрязненные стоки в составе которых:

- суспензии, эмульсии, замутняющие воду;

- коллоидные растворы, меняющие цветность открытых водоемов;

- молекулярные растворы, изменяющие вкусовые показатели, избыточно минерализирующие питьевую воду.

Отходы лесной и обрабатывающей промышленности после лесопиления и деревообработки нарушают экологическое равновесие биосферы, меняют кислотность почвы, приводят к видовому изменению растительного и животного мира.

Частые и несанкционированные вырубки лесов

С появлением небольших лесопильных производств активизировались «черные лесорубы». По оценкам экономистов, отрасль теряет до 50% доходов за счет неучтенной заготовки древесины. Несанкционированные вырубки становятся причинами пожаров. Отходы остаются в лесу, не вывозятся, служат источником грибковых инфекций, рассадником вредителей.

Незаконные вырубки выявляют в заповедниках. Снижается объем ценной древесины, исчезают редкие виды животных и растений.

Значительные объемы потребления воды

Конечно, речь идет о предприятиях целлюлозно-бумажного комплекса, которые являются одними из наиболее водоемких производств народного хозяйства. Для производства 1 белого листа бумаги привычного для нас формата А4 необходимо 10 литров воды.

Впоследствии эта же вода, в виде стоков, возвращается в природную среду, однако с заметно ухудшенным составом. Источник загрязнения таки вод – применение хлорпродуктов, чтобы бумага стала белоснежной; варка древесины сульфитным, сульфатным способом.

Что делать? Во-первых, не забывать про макулатурную массу, так как переработка 1 тонны этого сырья дает возможность сэкономить 20 тыс. литров воды. Во-вторых, внедрять технологии, где используется закрытая система циркуляции воды. В-третьих, переходить на технологии бесхлорного производства.

Заметим, что в некоторых странах, экоимидж, которых иногда формируется в ущерб качеству, позволяет заработать больше. К сожалению, в России пока такое не наблюдается, причина этого – отсутствие экологического сознания у отечественного потребителя.

Решение проблем лесной промышленности

Закрыть промышленные предприятия невозможно, нужно снижать пагубное влияние на экосистему. Разработаны мероприятия по устранению основных проблем лесопромышленного комплекса.

Сохранить леса поможет:

- сбор макулатуры;

- консервация древесины при хранении;

- очистка стоков;

- переход с бумажных носителей информации на электронные;

- воспроизведение зеленых насаждений;

- рост экспортной пошлины;

- ужесточение законодательства;

- развитие глубокой переработки.

Запрет на вырубку в природоохранных зонах

В целях охраны природы в лесной, деревообрабатывающей промышленности разработан закон об ограничении сплошной вырубки. Меняется правовой статус лесов, режим защиты особо охраняемых территорий: заповедников, заказников, природных памятников. Исчезнет понятие «лесопарки», они должны быть преобразованы в лесничества. Под охраной будут городские леса, вырубать их под гражданское строительство будут выборочно с сохранением экосистемы.

Правильно сохранять на складах имеющуюся древесину

При обработке торцевых поверхностей специальными составами удается сохранить целостность древесной структуры.

Для чего проводится химобработка:

- закупориваются водопроводящие каналы – снижается испарение воды, преграждается доступ воздуха;

- антигрибковые препараты препятствуют развитию микроорганизмов;

- запахи отпугивают короедов, других грызущих насекомых.

Затраты на пропитки несопоставимы с ущербом при обычном хранении.

Запрет на сброс отходов

На предприятия деревообработки распространяются законы РФ по очистке сточных вод, нормативному сбору, хранению и утилизации отходов. Пока штрафные санкции не оказывают должного воздействия. При их ужесточении нарушать закон будет экономически нецелесообразно. В лесной промышленности создаются условия для привлечения инвесторов, заинтересованных в приобретении отходов производства. Система одних запретов менее действенная.

Советуем почитать: Влияние газовой промышленности на окружающую среду

Вторичное производство и переработка отходов лесопиления

Обязательность вторичной переработки порубочных остатков регламентирована мусорной реформой. С 2020 года для собственников, утилизирующих вторресурсы сжиганием или захоронением, предусмотрены ощутимые штрафы. Предприятия лесной промышленности обязаны отчитываться, куда направляются на переработку отходы от лесопиления, заготовки стволов.

Из отходов делают древесно-стружечные плиты, наполнители для кошачьих туалетов. Популярны экодрова для каминов, топливные брикеты. На государственном уровне стимулируется развитие технологий, использующих вторсырье лесного комплекса.

Сбор макулатуры для уменьшения потребления первичного сырья

По оценкам экологов, контролирующих лесную промышленность, на изготовление листа писчей бумаги формата А4 требуется до 10 литров воды, используются хлорсодержащие отбеливающие реагенты, сульфиты и сульфаты. При переработке тонны вторсырья экономится до 20 000 литров воды, не нужны сильные химикаты.

Переход на переработку макулатуры экономически оправдан. Снижается экологическая нагрузка от перерабатывающей промышленности. При переходе на раздельный сбор отходов, задекларированный мусорной реформой, ситуация изменится.

Фильтрация воды, используемой на предприятия лесной промышленности

Лесная промышленность – источник физических, биологических, химических, тепловых загрязнителей водных ресурсов, разрушающих биосферу. Необходим переход на замкнутый цикл использования воды, тогда водопотребление и объем стоков уменьшаются в разы.

Сточные воды

Продолжая тему использования и загрязнения вод, переходим к деревообрабатывающей промышленности (мебельная промышленность, производства древесноволокнистых плит, фанеры и другие), которая, как и целлюлозно-бумажная, «наделяет» сточные воды большим количеством вредных веществ.

Все примеси в сточных водах деревообрабатывающих комплексов можно поделить на: суспензии, эмульсии (от них вода мутнеет), коллоидные растворы (они повинны в изменении цвета воды), молекулярные растворы (изменяют вкусовые качества воды, ее запах), ионные растворы, которые являются причиной чрезмерной минерализации воды. Из-за промышленности загрязнение водоемов наблюдается как физическое, так и химическое, биологическое, тепловое.

Нагретые сточные воды, привнося в водоемы избыточное тепло, пагубно влияют на флору и фауну, что приводит к гибели некоторых видов. Откуда берутся такие теплые стоки? Из цехов по производству ДВП и ДСП, клееной фанеры и из любых предприятий отрасли, где есть котельные.

Что делать? Научно-технический прогресс предлагает современные очистные сооружения, а мотивацией для предпринимателей к их приобретению должно быть осознание того, что планета у нас одна и всем нам на ней жить.

Экологические проблемы промышленности

В апреле 1993 года на Сибирском химическом заводе произошел взрыв, в результате которого был серьезно поврежден аппарат экстракции плутония и урана. Большая часть плутония и прочих химических и радиоактивных веществ попала в атмосферу. Радиоактивному загрязнению подверглись близь лежащие территории: хвойные леса, сельскохозяйственные угодья, соседние промышленные площади. Около 2000 человек подверглись облучению, в первую очередь участники тушения пожара и ликвидации последствий.

Химическая промышленность представляет серьезную потенциальную опасность для окружающей природной среды, здоровья и жизни людей. Наиболее опасны аварийные ситуации на химических предприятиях и объектах, а также их последствия. Чаще всего они случаются по вине человека. Это может быть несоблюдение техники безопасности, нарушение технологического процесса, неисправное оборудование и/или его превышенный срок эксплуатации, ошибки при проектировании или установки, халатность работников. Кроме того причиной могут быть природные явления и стихийные бедствия, но все же основная часть аварий случается по вине человека.

Частыми случаями являются аварии при транспортировке, нейтрализации, переработки и захоронении опасных химических веществ и отходов. Известно, что переработка и нейтрализация химикатов довольно не простой процесс, требующий больших материальных вложений, поэтому несанкционированные выбросы в атмосферу, сбросы со сточными водами и вывоз на обычные полигоны ТБО — обходятся предприятиям, гораздо дешевле и имеют место быть. Экологический урон из-за таких нарушений наносится колоссальный. Атмосферный воздух становится ядовитым, в водоемах происходит массовая гибель рыбы, почва теряет свои основные свойства. Проблемы данного характера существуют не только в химической промышленности.

27 апреля 2011 года на в городе Новочебоксарск случилась авария с выбросом электрохлоргаза в цехе электролиза и последующем поступлении в производственные помещения. В результате 5 человек получили отравление.

29 сентября 1957 года в закрытом городке «Челябинск-40» на химическом предприятии «Маяк» произошел взрыв резервуара с 80 кубометрами высокорадиоактивных отходов, сила которого исчислялась десятками тонн тротилового эквивалента. На высоту 2 км выбросило примерно 20 млн кюри радиоактивных компонентов. В загрязненной зоне оказалось 270 000 человек в Свердловской, Тюменской и Челябинской области.

26 апреля 1986 года на территории Украинской ССР произошла известная во всем мире, крупнейшая в масштабах атомной энергетики (по количеству нанесенного ущерба, а также числу погибших и пострадавших в результате самой аварии и ее последствий) — Чернобыльская авария (катастрофа). Несколько сотен тысяч человек участвовали в мероприятиях по устранению последствий катастрофы. Из-за взрыва в 4-ом энергоблоке атомной электростанции в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ: изотопы урана, плутония, стронция-90, цезия-137, йода-131. Кроме ликвидаторов аварии пострадало большое количество людей в радиусе загрязнения, однако точных данных ни у кого нет. Известно, что в Европе зафиксированы тысячи случаев уродств у новорожденных, а также онкологические заболевания щитовидной железы.

Основными особенностями загрязнения окружающей среды нефтяной промышленностью являются неравномерность загрязненных территорий, загрязнение верхнего слоя земли и грунтовых вод, существование нефтепродуктов в различных химических формах. Данную особенность характеризуют аварийные и периодические или пассивные утечки нефти и нефтепродуктов. Важную экологическую роль играет попадание продуктов нефтяной промышленности в грунтовые воды, что обуславливает дальнейшее распространение загрязнения от очага.

Наиболее весомые экологические проблемы нефтяной промышленности, так или иначе, связаны с авариями при добыче, переработке и транспортировке нефти и ее производных. «Ярким» примером может служить взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, произошедший в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года. Разлив нефти, последовавший после случившейся аварийной ситуации, считается самым крупным в истории США. По первоначальным данным объем суточной утечки был около 1000 баррелей, почти через месяц указывалась цифра 5000 баррелей в сутки. Продолжительность нефтяного разлива составила 152 дня. Площадь нефтяного пятна составила 75000 квадратных километров, в мае 2010 года его было хорошо видно на снимках из космоса. Стали известны факты обнаружения мертвых животных, птиц, морских черепах, китов, дельфинов. Количество погибших в результате разлива животных исчислялось тысячами. Данная отрасль наносит огромный ущерб экологии Арктики.

Проблемы угольной промышленности — это большие объемы неочищенных сточных вод, разрушение геологической среды, изменение гидрологического режима, загрязнение поверхностных и грунтовых вод, выбросы метана в атмосферу, разрушение естественного ландшафта, растительности и почвенного покрова. Особенностью горнодобывающей и угольной промышленности является то, что после закрытия предприятия экологические проблемы не исчезают, а наоборот существуют еще десяток лет и более.

Для деревоперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности характерны образования большого количества отходов, загрязняющих окружающую природную среду. Главной проблемой в лесной промышленности остается вырубка лесов — природных поставщиков кислорода, в частности уничтожение редких пород деревьев в связке с дешевой рабочей силой, делают эту отрасль довольно прибыльной. Из-за вырубки лесов страдает давно сложившаяся экосистема, изменяется растительность и животный состав.

*§ 55—1. Экологические проблемы леса

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | *§ 55—1. Экологические проблемы леса |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 17 Ноябрь 2021, 16:05 |

Оглавление

- Преамбула

- Значение леса

- Экологические проблемы леса

- Загрязнение лесов

- Проверим знания

Преамбула

Экологические проблемы современного мира представляют серьезную опасность для планеты Земля. Около 10—15 % поверхности суши распахано, 25 % представляют собой пастбища. Если к этому добавить 3—5 % поверхности, занятой транспортной сетью, промышленностью, зданиями и сооружениями, 1—2 % территории Земли, поврежденной разработками полезных ископаемых, то окажется, что почти половина поверхности суши видоизменена человеком. Нерациональная деятельность человека наносит серьезный ущерб природным экосистемам. Она уже привела к истощению почв и ресурсов пресных вод, сокращению площади лесов, исчезновению видов животных и растений, глобальному загрязнению окружающей среды, парниковому эффекту и изменению климата. Усугубление этих глобальных проблем сигнализирует о серьезном экологическом кризисе.

Значение леса

Значение леса в жизни человека имеет экологическую, социальную и экономическую составляющие. Леса жизненно важны как для людей, так и для планеты.

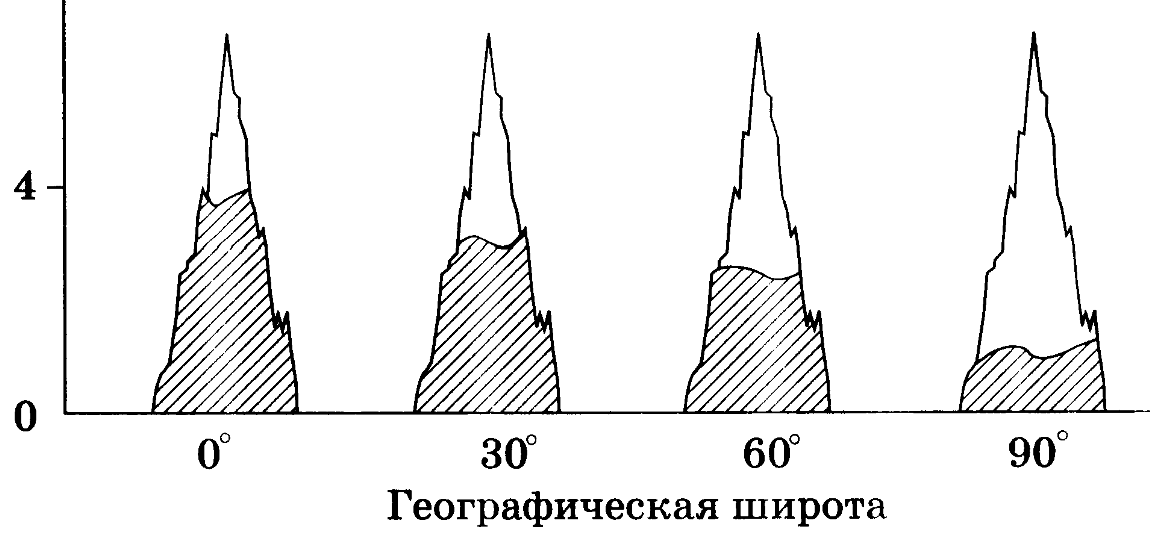

Их экологическая роль заключается в обеспечении чистым воздухом и водой, сохранении почвы и водных ресурсов, смягчении последствий изменения климата. Лесные экосистемы обогащают атмосферу кислородом, поэтому их по праву называют зелеными легкими планеты. Леса служат местом произрастания и обитания более видов, составляющих биоразнообразие, и выполняют важнейшие функции в биологическом и геологическом круговоротах веществ.

Экономическая роль леса заключается в использовании лесных ресурсов в хозяйственной деятельности. Леса являются источником продовольствия, лекарств и топлива. Из древесины изготавливают строительные материалы, бумагу, мебель, древесное топливо. Хвоя и кора деревьев служат материалом для многих отраслей химической промышленности.

Социальная роль леса заключается том, что он является местом отдыха и оздоровления людей, источником вдохновения для поэтов и художников.

Экологические проблемы леса

1500 лет назад леса занимали 7 млрд га площади суши. Сегодня — не более 4 млрд га. Это составляет примерно 27 % поверхности суши. В Беларуси в настоящее время леса занимают 41,4 % общей площади государства. Около 5,2 % лесного фонда принадлежит заповедникам и национальным паркам. В условиях Беларуси 1 га леса в среднем в год выделяет около 35 млн т кислорода.

Исчезновение лесов — мировая экологическая проблема. За последние 25 лет отмечается резкое сокращение площади лесных угодий. Одна из причин — изменение климата. В Беларуси среднегодовая температура за последние два десятилетия повысилась примерно на 1,3 ºC. Количество осадков, за исключением северных районов, сократилось на 2—6 %. В результате этого наблюдается сдвиг климатических зон. Длительные засушливые условия провоцируют резкое понижение уровня грунтовых вод. В условиях ограничения доступа воды и питательных веществ, хронического недостатка атмосферной влаги для транспирации деревья теряют свои защитные механизмы и начинают усыхать.

Усыхание лесов — проблема не только Беларуси. Это явление, наблюдаемое в последние 15—20 лет, затронуло многие государства Европы.

В итоге — ветровалы и поражения древесины жуками короедами. Короеды выбирают ослабленные одиночные деревья (хвойные породы) для своих атак. Старый валежник, засохшие и больные деревья становятся очагами размножения жука. Ежегодно по всей стране теряется до 20 тыс. га еловых лесов.

В последние годы численность жуков короедов резко возросла. Они поражают все новые массивы леса. Чтобы противостоять наступлению короедов, вырубаются тысячи гектаров древостоя. Это служит причиной сокращения лесных массивов.

В настоящее время отмечается рост нагрузок на лесные экосистемы со стороны человека. Основными факторами воздействия являются: вырубка, браконьерство, пожары, использование лесных земель под сельскохозяйственные угодья, промышленное и градостроительство, загрязнение лесных массивов промышленными (включая и радионуклиды) и бытовыми отходами.

Лесные пожары наносят большой ущерб лесному хозяйству Республики Беларусь. Они возникают, главным образом, в связи с засухами в летний период и в результате неосторожного обращения с огнем.

Лесные пожары наносят большой ущерб лесному хозяйству Республики Беларусь. Они возникают, главным образом, в связи с засухами в летний период и в результате неосторожного обращения с огнем.

Чаще всего лесные пожары возникают по вине людей, оставляющих непотушенные костры или окурки в местах отдыха либо проведения работ, при играх детей с огнем, сжигании мусора владельцами садовых участков на опушках леса. В редких случаях лесные пожары возникают в результате естественных причин: удара молнии, самовозгорания торфяника. В Беларуси экстремальные пожароопасные сезоны наблюдаются 2—3 раза в десятилетие. Ежегодно возникает в среднем 850 лесных пожаров, охватывающих площадь до 22 тыс. га.

Вырубка лесов. Для получения древесного сырья в Беларуси ежегодно вырубается 28—30 тыс. га спелых древостоев. На вырубаемых площадях ежегодно высаживается до 20—25 тыс. га древесных культур, а остальные площади подвергаются естественному зарастанию. В настоящее время в Беларуси естественные сообщества лесов составляют около 52 %, а искусственные — 48 %.

Загрязнение лесов

Одной из проблем лесов Беларуси является загрязнение радионуклидами. До 70 % выброшенных из аварийного реактора радионуклидов в результате аварии на Чернобыльской АЭС вместе с осадками выпало на территории нашей страны. При этом леса аккумулировали от 20 до 30 % их общего количества. Свыше 25 % лесного фонда Республики Беларусь было загрязнено радионуклидами, которые включились в замкнутый биологический круговорот и мигрировали по трофическим цепям. На загрязненных радионуклидами территориях организована особая система ведения лесного хозяйства. Лесная продукция, заготовка которой осуществляется в зонах радиоактивного загрязнения, подвергается радиационному контролю и подлежит реализации при соответствии установленным допустимым уровням. Поставка лесной продукции потребителю сопровождается документом, подтверждающим ее радиационную безопасность, — паспортом радиационной безопасности.

Радиоактивное загрязнение лесов после Чернобыльской катастрофы постепенно снижается в связи с распадом радионуклидов. Радиационная обстановка постоянно контролируется. В настоящее время площадь лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь составляет 19,5 % общей площади лесного фонда.

Еще одна крайне острая проблема лесов — загрязнение бытовыми отходами. Большой урон лесу наносит мусор, который оставляют в лесу отдыхающие, создавая тем самым свалки. Во всем мире свалки занимают сотни тысяч гектаров земель. Для захоронения 1 т твердых коммунальных отходов требуется около 3 м 2 площади земли.

Еще одна крайне острая проблема лесов — загрязнение бытовыми отходами. Большой урон лесу наносит мусор, который оставляют в лесу отдыхающие, создавая тем самым свалки. Во всем мире свалки занимают сотни тысяч гектаров земель. Для захоронения 1 т твердых коммунальных отходов требуется около 3 м 2 площади земли.

За нарушения в области обращения с отходами — засорение леса или древесно-кустарниковой растительности отходами — законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность.

На сегодняшний день вопрос решения экологических проблем лесов Беларуси остается достаточно актуальным. Поэтому забота о лесах является приоритетным направлением государственной политики с привлечением общественного контроля и волонтеров.

Повторим главное. В настоящее время 41,4 % территории Беларуси занято лесами. Для жизни человека леса имеют большое значение, включающее экологическую, социальную и экономическую составляющие. Однако на состояние и продуктивность лесов неблагоприятно влияют такие современные экологические проблемы, как размножение вредителей, лесные пожары, снижение уровня грунтовых вод, загрязнения радионуклидами и бытовым мусором. Все это приводит к значительному сокращению площади лесов в Беларуси.

Проверим знания

Ключевые вопросы

1. Перечислите экологические проблемы лесов Беларуси.

2. Соотнесите роль леса с ее характеристикой.

Роль леса: 1) экологическая; 2) экономическая; 3) социальная.

Характеристика: а) место отдыха и оздоровления людей; б) обеспечение всего живого кислородом; в) изготовление строительных материалов; г) использование древесины как топлива; д) источник вдохновения для поэтов и художников.

3. Что служит причиной усыхания лесов в Беларуси?

4. Какие меры борьбы с жуком короедом вам известны?

5. Предложите мероприятия для предотвращения пожаров в лесу.

Сложные вопросы

1. Как вы считаете, какое значение для лесов Беларуси имеет то, что 5,2 % лесного фонда принадлежит заповедникам и национальным паркам? Ответ обоснуйте.

2. Почему смешанный лес более устойчивая экосистема, чем хвойный?

3. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето оставляемые в лесу, полагается очищать от коры. Какое значение для леса имеют эти правила?

4. В сутки человек потребляет 0,8 кг кислорода, при физической нагрузке до 1,3 кг. Среднее дерево выделяет за сутки 0,2 кг кислорода. Сколько деревьев должно приходиться на одного человека, чтобы нам легко дышалось? Сколько деревьев должно быть посажено в парке, чтобы в нем могли комфортно себя чувствовать 200 человек?

Индивидуальное домашнее задание. Разработайте памятку «Правила поведения в лесу».

Экологические проблемы лесных зон в России – кратко (4 класс, окружающий мир)

Лесные зоны Земли представляют собой два пояса, северный и южный. Северный пояс — это тайга и примыкающие к ней смешанные и широколиственные леса Евразии и Северной Америки. Южный пояс — это влажные и переменно-влажные леса Южной Америки, Африки, Малайского архипелага и муссонные леса Юго-Восточной Азии. Обе полосы справедливо называют «лёгкими» Земли. Рассмотрим основные экологические проблемы лесных зон.

Главные экологические проблемы

Северные и южные леса имеют общие экологические проблемы.

- Главная проблема — вырубка лесов.

- Второе место занимают обширные пожары.

- Браконьерство и разрешённая охота приводят к обеднению фауны.

- Происходит замусоривание лесных угодий пластиком и металлом.

Вырубка лесов

Вырубка лесов происходит по разным причинам.

- В бедных странах южного пояса процветает вырубка и продажа ценных пород деревьев тропических лесов, как разрешённая, так и незаконная. Часто древесина служит единственным доступным топливом.

- В южном лесном поясе леса вырубаются для плантаций масличных пальм, плоды которых служат для производства пальмового масла. Масло экспортируется во многие страны мира.

Рис. 1. Плантация масличных пальм.

- Страны северного пояса перерабатывают древесину на строительные материалы, используют её для изготовления бумаги, мебели, красок. Для этого леса планомерно вырубаются и высаживаются вновь. Проблема в незаконных рубках, которые трудно контролировать.

- Территории, предназначенные для строительства предприятий, дорог, сельскохозяйственных нужд, также освобождаются от леса.

Лесные пожары

Лесные пожары уничтожают ежегодно лесные массивы по всему миру. Причиной могут быть грозы, но чаще всего виноваты люди. Несмотря на предупреждения и запреты посещения лесов во время засухи, беспечные компании выезжают на природу. Несколько тлеющих угольков брошенного костра могут привести к большому пожару. Нередко леса поджигаются для того, чтобы скрыть незаконные вырубки.

В лесных пожарах гибнут люди, животные, сгорают населённые пункты. После пожара лес долго восстанавливается.

Рис. 2. Лесной пожар.

Обеднение фауны

Активная охота и браконьерство нарушает устойчивость лесных экосистем. Массовые виды животных становятся редкими или исчезающими.

Истребление хищников приводит к вспышкам заболеваний среди копытных и их гибели. Отстрел копытных вызывает гибель хищников.

Для восстановления лесных экосистем организуются национальные парки и заповедники. Часть заповедников занимается разведением редких животных и возвращением их в природу.

Рис. 3. Зубровый питомник, Приокско-Террасный заповедник.

Уборка леса

Стихийные свалки в пригородных лесах стали проблемой для обитателей лесов. Пластик и металл долго не разлагаются, травмируют животных. В России волонтёры и лесники ежегодно очищают леса от мусора. Важно не только ликвидировать свалки. Нужно не допустить появления новых.

Что мы узнали?

Экологические проблемы лесов связаны с деятельностью людей. Человечество пока не нашло компромисс между своими потребностями и сохранением окружающей среды. Кратко перечислить и описать экологические проблемы лесов можно в докладе на уроке по окружающему миру в 4 классе: это вырубка ценных деревьев и больших лесных территорий, обеднение фауны, лесные пожары, стихийные свалки.

Почему уровень Мирового океана продолжает расти

Что случилось

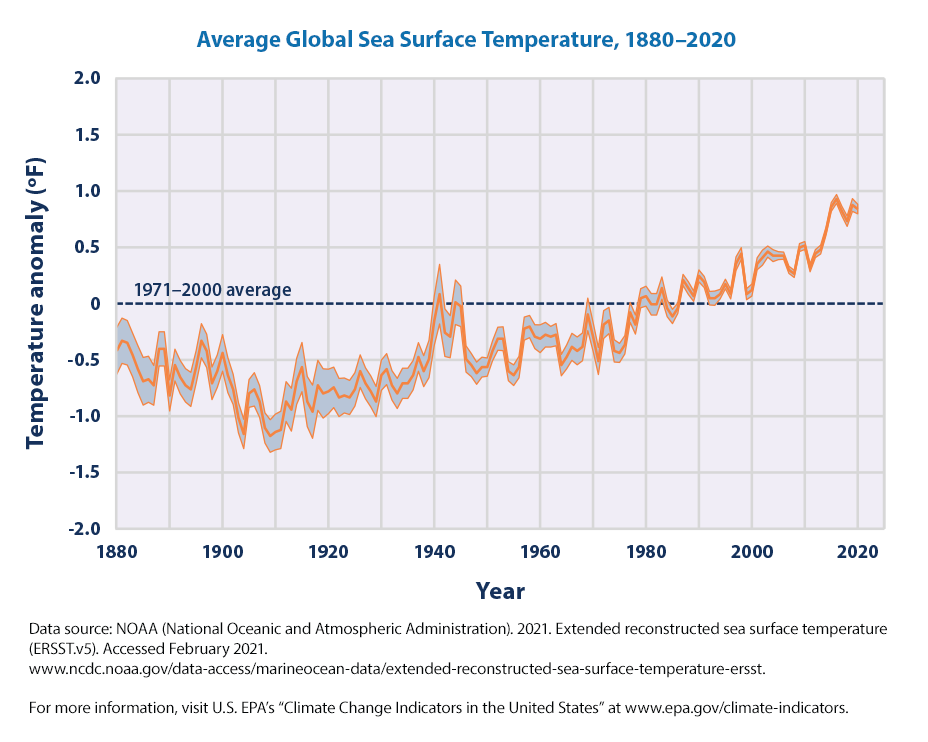

В последние несколько десятилетий океан стал нагреваться почти на 40% быстрее, чем это было еще в середине прошлого века, а уровень воды растет ускоренными темпами.

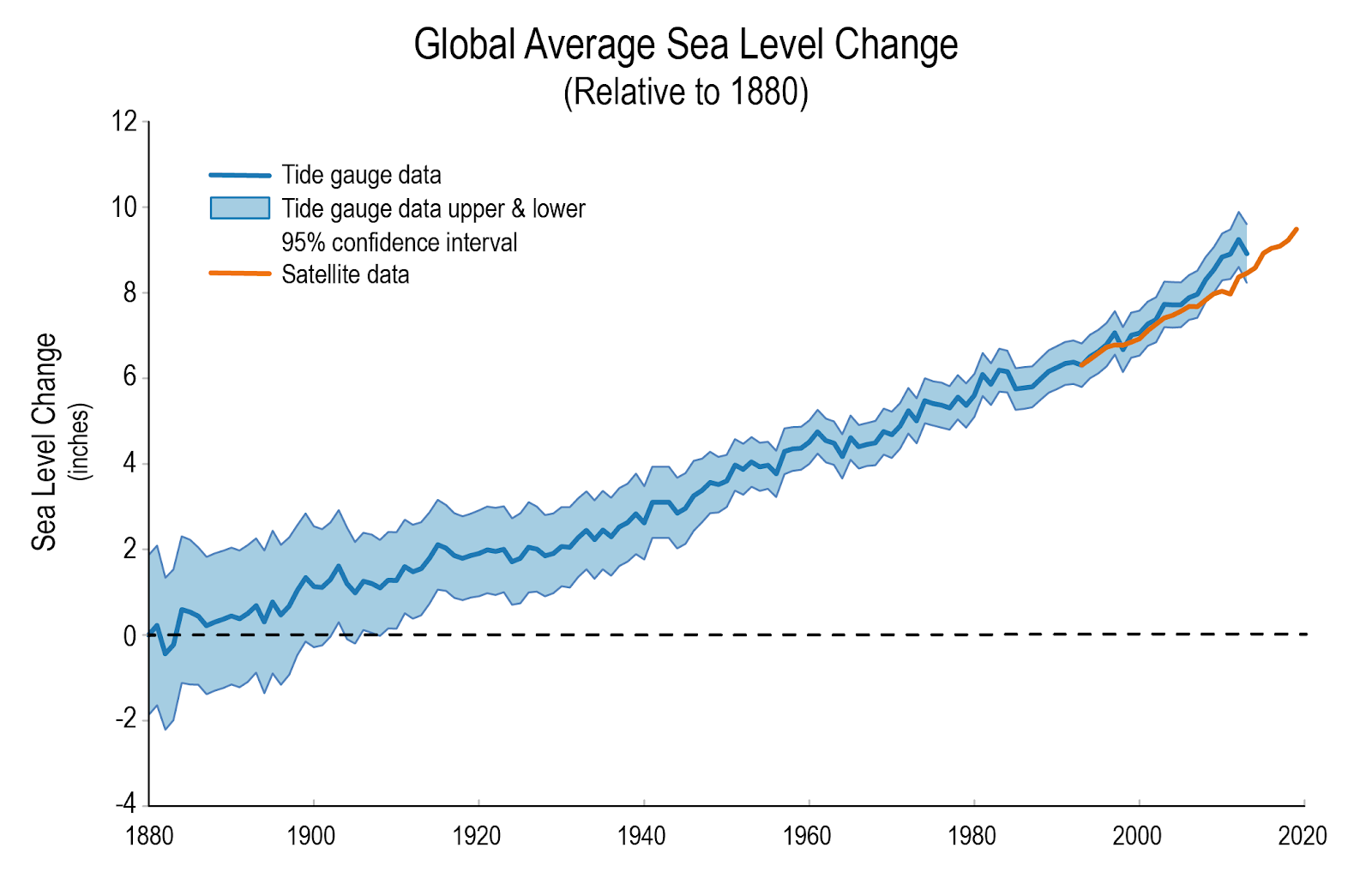

К настоящему времени средний уровень Мирового океана повысился с 1900 года примерно на 21 см, при этом за последние 25 лет рост составил сразу 7,5 см. Каждый год уровень воды повышается на 3,2 мм. Кажется, что это мизерные значения, однако скорость, с которой сегодня меняется уровень моря, в 2,5 раза выше, чем была всего лишь десять лет назад.

С 1993 года в некоторых океанических бассейнах уровень воды уже поднялся на 15-20 см. Региональные различия объясняются изменчивостью силы ветров и течений, которые влияют на то, сколько и где более глубокие слои океана хранят тепло.

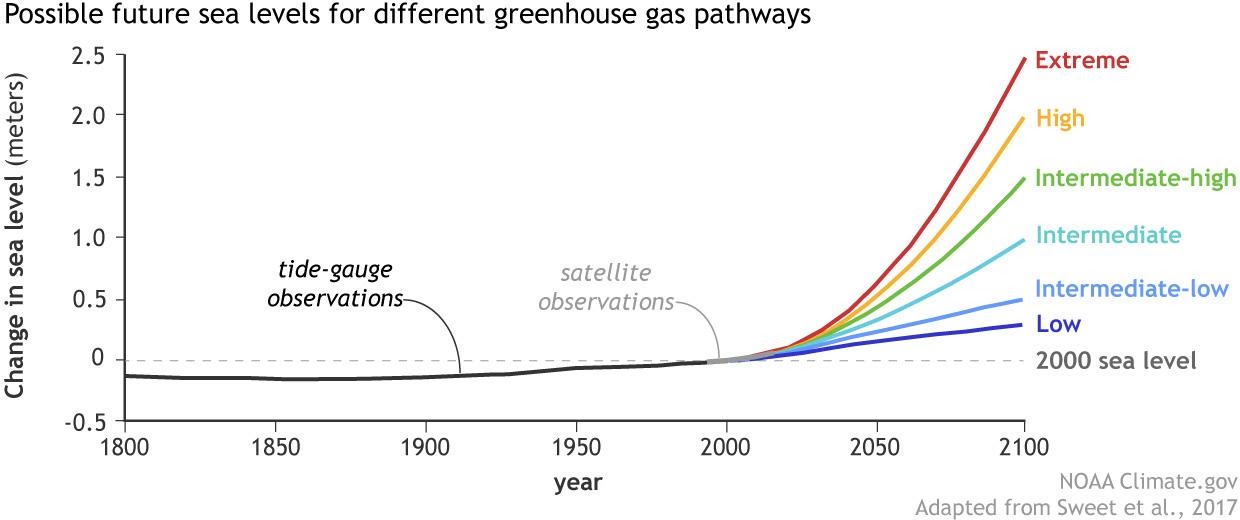

Как происходит повышение уровня воды

Основной причиной довольного резкого роста уровня воды стало повышение глобальной температуры, вызванное человеческой деятельностью. Согласно подсчетам ученых из Национального управления океанических и атмосферных явлений США (NOAA), даже при низких выбросах парниковых газов к 2100 году уровень моря с большой вероятностью поднимется как минимум на 30 см от значения 2000 года.

Если мировое сообщество никак не повлияет на объемы выбросов, то через 80 лет можно ожидать повышения уровня Мирового океана на 2,5 метра. Например, 80% территории Мальдивских островов находится на отметке в один метр над уровнем моря, то есть государство может вовсе уйти под воду.

Что влияет на рост уровня Мирового океана

Есть два основных фактора, которые оказывают влияние на повышение уровня воды — таяние ледников и нагрев морей и океанов.

Повышение температуры воды — большая проблема для всего мира на сегодняшний день. Когда вода становится теплее, она расширяется, то есть занимает больше пространства. Сейчас температура океанов на Земле самая высокая за все время наблюдения за ними. Мировой океан поглощает около 90% всего тепла, замедляя нагрев атмосферы.

Беспокойство ученых вызывает и таяние ледников. За последние несколько десятилетий их потери увеличились в пять раз. Скорость таяния Гренландского ледникового щита выросла в семь раз с 1992 года, а Антарктиды — в шесть раз по сравнению с 1980-ми годами. Вклад таяния ледников (с небольшим учетом переноса подземных вод) в повышение уровня моря почти в два раза выше теплового расширения воды.

Таяние морского льда уменьшает площадь белой поверхности и, соответственно, увеличивает площадь темной поверхности океана, которая хорошо поглощает солнечное излучение. Подсчитано, что заснеженный морской лед поглощает около 20% падающего на него солнечного излучения, тогда как свободная ото льда поверхность океана поглощает более 90%.

Таким образом происходит замкнутый круг: чем теплее становится океан, тем больше тают ледники, что ведет к еще большему поглощению тепла океаном. Минимальная протяженность морского льда в Арктике уменьшилась с 1979 года на 44%. При таких темпах, предупреждают авторы некоторых прогнозов, к середине этого столетия Арктика будет практически свободна ото льда в летние месяцы.

Чем грозит рост уровня моря

Главная проблема повышения уровня Мирового океана — затопление прибрежных районов. Последствия изменения климата и роста уровня воды первыми почувствуют на себе малые островные государства и территории в Тихом и Индийском океанах, например, Кирибати, Маршалловы острова или Гавайи. Они могут вовсе исчезнуть с лица Земли. Дополнительный нагрев моря затрудняет размножение рыбы, что негативно повлияет на морской промысел, который является одним из главных источников дохода для жителей этих регионов.

Чуть более теплый океан вызывает больше сильных ураганов, тайфунов и штормов, что разрушительно сказывается на прибрежных городах. Восемь из десяти крупнейших мегаполисов мира, где проживают сотни миллионов человек, располагаются недалеко от побережья. Исследования показывают, что в период с 1963 по 2012 годы почти половина всех смертей от ураганов в Атлантике случилась из-за штормовых нагонов, вызванных потеплением океана.

Рост уровня воды угрожает инфраструктуре городов, промышленности, грозит загрязнением питьевых источников и т.п. От соленой морской воды пострадают не только источники пресной воды, но и сельское хозяйство в целом, что вызовет массовый голод. Можно ожидать глобальную миграцию и климатических беженцев.

К 2100 году повышение уровня моря на один метр при нулевом росте населения затронет 410 млн. человек по всем миру. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году ущерб мировой экономике только от наводнений составит до $52 млрд в год. Эта цифра может вырасти до $1 трлн в год, если к наводнениям прибавить ущерб от непосредственного повышения уровня океана.

Более теплая вода в океанах повышает их кислотность и снижает уровень кислорода, что негативно сказывается на биоразнообразии и экосистемах в целом. Если глобальная температура увеличится на 2 °C в сравнении с доиндустриальной эпохой, то коралловые рифы исчезнут почти полностью.

Как остановить повышение?

Наиболее действенным способом остановить повышение уровня океана может стать сокращение выбросов парниковых газов, что приведет к снижению темпов роста глобальной температуры. Однако это процесс длительный, а действовать надо сейчас.

Некоторые страны, которым грозит затопление больших территорий, вырабатывают адаптационную стратегию, которая поможет справиться с долгосрочными рисками повышения уровня моря. Например, предпринимаются попытки построить защитные сооружения.

В индонезийской Джакарте и китайском Шанхае возвели огромные морские дамбы, которые защищают города от повышения уровня моря и сильных наводнений. В голландском Роттердаме построены барьеры, дренажные системы и «водные квадраты», где скапливается лишняя вода во время сильных ливней. Тропические страны высаживают мангровые заросли и другую растительность, которая удерживает воду. Островное государство Фиджи переселяет жителей на более высокие участки своей территории.

В России же относительно немного городов, расположенных на пологой береговой линии. Однако от глобального повышения уровня моря могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города. Если уровень воды поднимется более чем на один метр, то Северной столице придется принимать дополнительные инженерные решения. В 2011 году в Финском заливе уже открыли дамбу, которая защищает город от регулярных наводнений.

Метеоролог и я

Научно-популярный метеорологический проект

Последствия повышения уровня мирового океана

Одна из самых распространённых тем, касающихся изменений климата, – это глобальное потепление, из-за которого происходят заметные изменения. Однако они коснутся не только атмосферы, ведь всё взаимосвязано. Одной из таких связей является «атмосфера-гидросфера». Мы поговорим сегодня немного о последствиях глобального потепления, которые произойдут в водной оболочке Земли – о повышении уровня мирового океана.

С 70-х годов 20 века (уже как 40 лет) средняя температура на планете стремительно возрастает. Период с 2000 по 2010гг официально считается самым тёплым с начала первых инструментальных наблюдений. Но рост температуры воздуха происходит неравномерно: самое сильное потепление регистрируется в Арктике. Льды Арктики являются индикатором климатических изменений, и этот самый индикатор тает. Таяние ледников происходит не только в Арктике, но и по всему земному шару.

Ледники – это источник воды, причём воды пресной, питьевой, что немаловажно для человека и животных. Морская вода непригодна для употребления, поэтому нас подстерегает сразу несколько трудностей в будущем. Ледники в горах являются источником рек, вокруг которых обитает всё живое. Лишаясь ледников, мы тут же лишаемся ряда питьевых источников. Большинство рек со снеговым питанием располагается в умеренных широтах (Россия, Финляндия, Норвегия, Канада и ряд других стран), где снеговая линия относительно невысоко расположена в горах (в Африке, например, высота снеговой линии на высоте 6км).

Снеговая линия — это уровень земной поверхности, выше которого накопление твёрдых атмосферных осадков преобладает над их таянием и испарением, иначе говоря, происходит образование снежного покрова и ледников.

При таянии ледников вся вода стекает в мировой океан. Мировой океан – это непрерывная водная оболочка Земли, состоящая из 4 океанов: Атлантического, Индийского, Тихого, Северного Ледовитого. Таяние ледников повысит уровень мирового океана.

Крупнейшим поставщиком воды является Антарктида. Её площадь составляет 14млн км2, что составляет 82% от площади России.

А теперь только представьте, как ледниковый щит Антарктиды (или России) толщиной 3км начинает стекать в океан… жуть. Благо, повышение температуры на южном полюсе медленнее происходит, чем в Арктике.

Следующими крупными источниками дополнительной воды являются Арктика и остров Гренландия. Площадь Гренландии 2.13млн км2 (15% от площади Антарктиды). В Артике по последним данным занято льдом 3-4млн км2 (

25% от площади Антарктиды).

Антарктида, Арктика и Гренландия – три самых крупных источника воды. Если не учитывать остальные источники и принять толщину одинаковой на всех трёх представителях, то соотношение между ними следующее: 71, 18 и 11%. На самом деле это далеко не так: толщина льда в Арктике далеко не всегда достигает 2 метров, что по сравнению 3км Антарктиды и рядом не стоит. Поэтому самый опасный объект таяния – это «белый континент», именно он будет погружать медленно, но верно прибрежные города.

Не последнюю роль в повышении уровня мирового океана играет рост температуры океана. При нагревании вода расширяется, максимум плотность воды наблюдается при 4°C. Далее, чем выше температура, тем меньше плотность. Конечно, это несравнимо таянием ледников, но всё же усиливает эффект.

Собственно о самих последствиях повышения уровня мирового океана

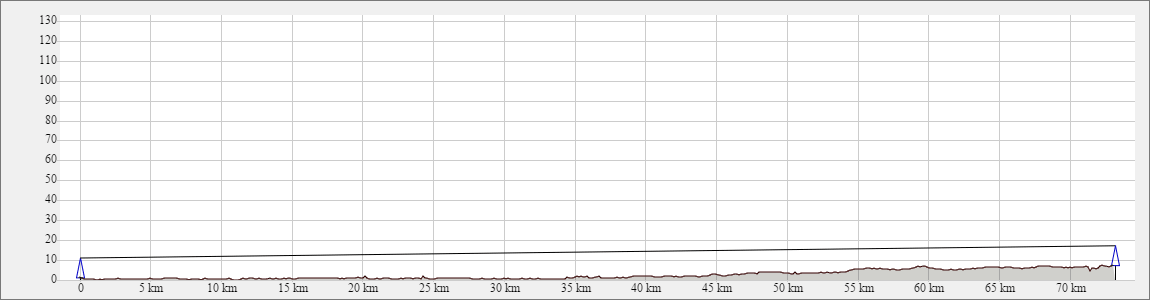

Учёными составляются различные сценарии и пути решения проблем. При самом пессимистичном развитии событий уже к 2100 году от ледников Гренландии и Арктики почти ничего не останется (во всяком случае от второго точно). При таком развитии событий в 2050г мы можем начинать прощаться с Бермудами, Мальдивами, часть Нидерландов «пойдёт к рыбам», начнутся подтопления в Гамбурге, Калининграде, Санкт-Петербурге и некоторых других городах. И это не пустые утверждения, посмотрите сами. Ниже мы привели профиль высоты местности некоторых прибрежных зон.

Нидерланды – страна в Западной Европе. Её ширина составляет в среднем 130км. Иначе говоря, самые удалённые места находятся на расстоянии немногим более 100км от Северного моря. Ниже мы привели в разрезе профиль высоты местности этой страны и получили интересный результат. Почти половина территорий имеет высоту над уровнем моря не более, чем 5 метров. Этот график не отражает, конечно, весь рельеф страны. При построении получались профили как с большими, так и меньшими высотами. Мы взяли среднее положение, которое и отражено в профиле.

Гораздо больше повезло южному соседу Нидерландов – Бельгии. Здесь под воду в ближайшие 70-100 лет уйти могут только 10-15км прибрежной зоны.

В США более остальных пострадают штаты Техас, Луизиана, Флорида и Южная Каролина. В среднем под водой окажется территория на удалении 7-12км, кроме Луизианы: здесь местами до 45-50км (а это почти полштата). Береговая линия этих штатов в сумме составляет около половины от всей западной линии.

К 2100 году под воду может уйти уже почти половина Нидерландов, Новый Орлеан, часть Майами, Шанхая, под угрозой окажется Каир, при этом часть Египта также «уйдёт к рыбам».

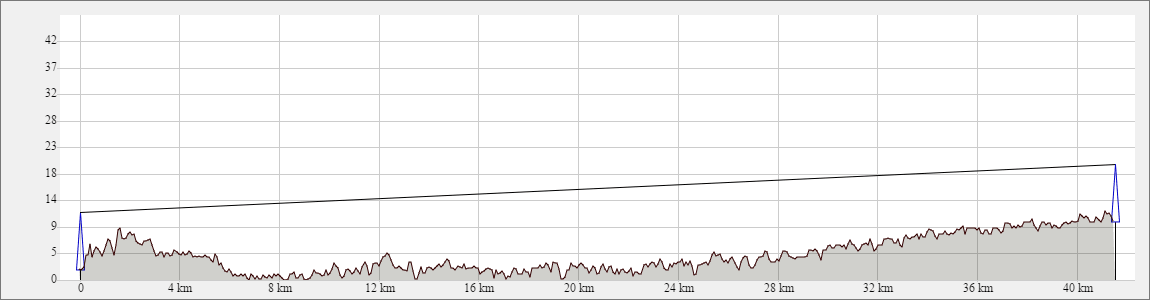

Не утешительная картина складывается в Аргентине: ряд прибрежных городов затопит. Профиль подтопляемой территории этой страны мы привели ниже.

Под угрозой подтопления оказывается обширная территория. Почти тридцати километровая зона имеет высоту над уровнем моря не более 2-4м.

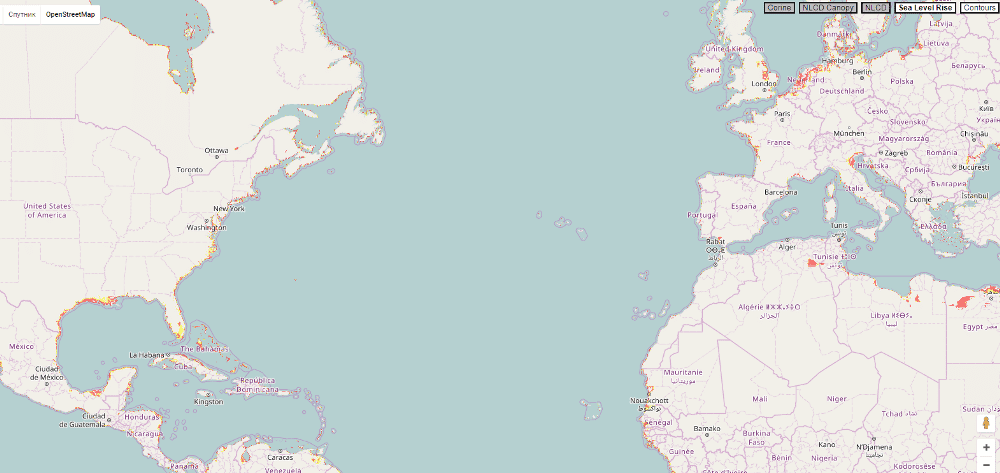

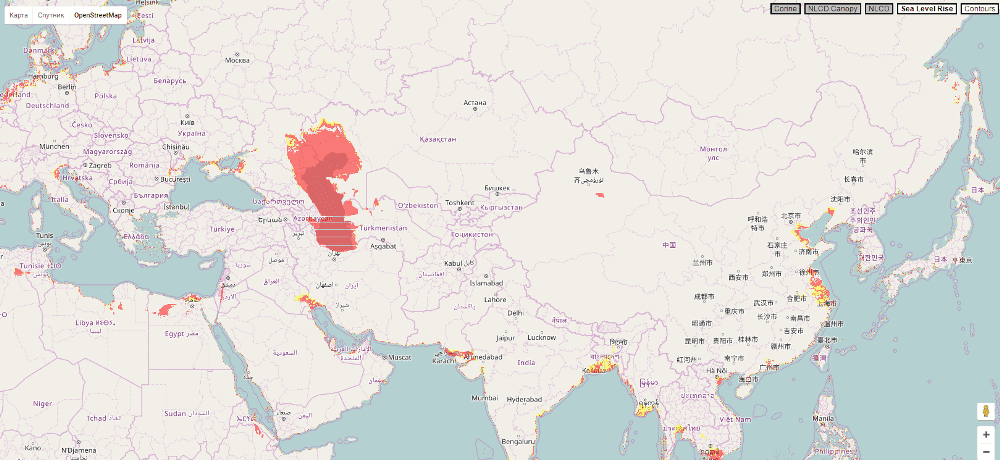

Чтобы не описывать долго все последствия, посмотрите на карту уровня мирового океана сами. Ниже, пройдя по ссылке, вы можете задавать высоту повышения уровня моря. По разным оценкам учёных в текущем столетии уровень мирового океана поднимется на 2-3 метра. По стандарту стоит значение 10 футов (это примерно 3 метра).

Однако не стоит полагаться полностью на карту повышения мирового океана, особенно в районе Каспийского моря. Уровень этого водоёма находится ниже уровня Мирового океана на 29 метров.

Мы изучили историю поведения моря. Оказалось, что оно ведёт себя совсем иначе, не подчиняясь Мировому океану! За последние несколько веков уровень Каспийского моря изменялся на 3 метра и более. Только в 20 веке колебания превышали 2 метра. Этот водоём будто дышит. При этом серьёзных последствий для береговых территорий такие изменения не представляли, в то время как карта, представленная выше, при повышении уровня Мирового океана погружает всю дельту Волги под воду (вместе с Астраханью).

Впрочем, о том, что карта не является полностью достоверным источником потопа, оговорено самими разработчиками: «Пожалуйста, обратите внимание, что только высоты местности для анализа недостаточно, поскольку существует множество других факторов…».

На самом деле очень сложно дать прогноз будущего поведения системы «атмосфера-гидросфера». США также проводят наблюдения за уровнем моря и они выяснили один интересный момент:

«Уровень моря вдоль западного побережья Соединенных Штатов на самом деле снизился за последние 20 лет — долгосрочные природные циклы скрывают от нас влияние глобального потепления. Тем не менее, есть все признаки того, что эта картина скоро изменится…», сказал Джош Уиллис, океанограф из NASA.

Но если всё же даже оптимистичный сценарий поведения уровня Мирового океана сбудется, то будет нанесён большой урон, прежде всего, Нидерландам. Пострадают и другие регионы, особенно западное побережье США и Океания. Если опираться на рельеф, то самым уязвимым местом подтоплениям станет западная окраина Европы. Западное побережье США также уязвимо, но только его южная окраина (Техас, Луизиана, Флорида), на остальной его части высота рельефа 20-50 метров и выше.

Говорить однозначно о том, что в ближайшие 100-200 лет будет глобальная катастрофа, довольно-таки глупо. Ряд экспертов считает, что всё идёт своим чередом, просто наступает очередной цикл на планете, только теперь с участием самого человека. В точности мы не знаем, каков будет результат изменений, но человек должен быть готов к ним.