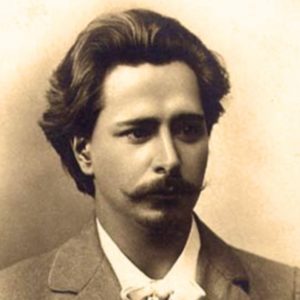

Леонид Андреев

краткая биография

Роль и место в литературе

Роль и место в литературе

Несмотря на некую обособленность творчества, имя русского писателя Леонида Николаевича Андреева вошло в историю отечественной литературы, благодаря его большому таланту, своеобразию и оригинальности художественных средств выражения.

Творческий путь писателя начинался с написания фельетонов, которые он подписывал псевдонимом Джемс Линч. Настоящий успех пришел к нему, когда он начал писать реалистические рассказы. Темой его произведений был протест против социальной несправедливости и обывательской пошлости.

Дружба с такими писателями как А.П. Чехов и М. Горький свидетельствует о приверженности писателя к традициям критического реализма 19 века.

В этом доме родился писатель Леонид Андреев

При прочтении его прозы возникает много вопросов, поражает зыбкость его идейных взглядов, скепсис в отношении победы добра над злом, что заставляет читателя задумываться над большинством его произведений.

Происхождение и ранние годы

Родина Леонида Андреева – город Орел. Там он появился на свет 21 августа 1871 года. Его отец, Николай Андреев, был железнодорожником и получал за свою работу совсем небольшие деньги. Мать, Анастасия Пацковская, была родом из разорившейся семьи польских помещиков. Леонид был первенцем супругов Андреевых, после него в семье родилось еще пятеро детей. После рождения Леонида отец сменил профессию и стал банковским служащим, где жалованье было гораздо выше, чем на железной дороге. Андреевы смогли купить собственный дом, где провел детские годы Леонид.

Читать мальчик научился очень рано. Подражая отцу, большому любителю книг, Леонид перечитал всю домашнюю библиотеку, а в семилетнем возрасте – записался в городскую. Леонид хорошо рисовал, этот талант ему передался от матери. Это умение позволило ему принимать участи в художественных выставках в то время, когда он был уже популярным писателем.

Образование

В 1882 году Леонид поступил в классическую гимназию. Учился он из ряда вон плохо, пропускал занятия и заработал репутацию самого отстающего ученика в классе. Вместо уроков он читал философские труды Гартмана и Шопенгауэра. Такое увлечение философией однажды чуть не привело к трагедии – пытаясь проверить одно из учений, он лег между рельсами перед несущимся на него поездом.

После смерти отца в 1889 году семья стала испытывать острую нужду. Леонид, которому на тот момент было семнадцать лет, помогал, как мог – на заказ рисовал портреты, занимался репетиторством со школьниками. Однако, этих денег не хватало, чтобы содержать семью, поэтому было принято решение продать землю и дом. Андреевым пришлось жить на съемной квартире.

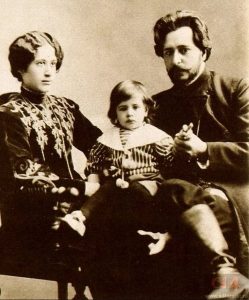

С женой и сыном

В 1891 году Леонид поступил в Петербургский университет, но учеба его совершенно не вдохновляла. Он часто пропускал занятия, потому что нехватка денег заставляла его зарабатывать написанием портретов. Именно нужда заставила молодого человека обратиться к литературному творчеству, на первом курсе он написал рассказ «О голодном студенте», который редакция публиковать отказалась. Также были отвергнуты и несколько последующих работ.

Первое поражение не остудило писательского пыла Андреева. В 1892 году удача повернулась к нему лицом – был напечатан его рассказ «В холоде и золоте».

Несмотря на первый писательский успех, в 1893 году Леонида все-таки исключили из университета за невозможность оплачивать учебу. Он перевелся в Московский университет и стал студентом второго курса юридического факультета. В финансовом плане жить ему стало легче, потому что на помощь пришли члены орловского землячества.

Писатель с мамой

Через два года в Москву переехала мать с детьми. Нужда снова вошла в жизнь Андреевых – им не на что было купить даже еду. Леониду приходилось воровать хлеб в университетской столовой и таким способом поддерживать семью. Весной 1897 года он окончил университет, получив профессию адвоката.

Творчество

В 1897 Андреев начал сотрудничать с газетой демократического направления «Курьер». Она издавала его судебные репортажи, фельетоны и беллетристику под псевдонимом Джемс Линч. Благодаря Максиму Горькому, который сразу отметил талант нового сотрудника, была издана его книга «Рассказы». После ее выхода в свет к Андрееву пришла литературная известность.

Писателя остро интересовали и моральные и философские грани человеческой жизни. Его тревожила все возрастающая разобщенность людей, духовное оскудение, отсутствие интереса к судьбе России. Андреев видел, что этому подвержены не только нуждающиеся люди, но и «благополучные обыватели». Пример такой разобщенности можно найти в рассказе «Большой шлем», героев которого связывает только игра в винт.

Дом-музей в Орле

Критики, указывая на сложность произведений Андреева, рекомендовали ему писать более простым языком, однако А.П. Чехов именно в этой сложности рассмотрел необычность таланта молодого писателя. В повести «Жизнь Василия Фивейского» писатель выдвигает концепцию о ничтожности человека перед Вселенной, о суровости человеческой жизни. Но от понимания этого личность становится еще более несгибаемой.

В повести «Красный смех», изданной в 1904 году, Андреев резко осуждает войну за ее антигуманный характер. Этот рассказ вызвал большой отклик не только на родине, но и за рубежом.

Пьеса «К звездам» была написана в революционном 1905 году. В ней писатель восхваляет революционеров и, даже, оказывается в тюрьме за то, что дал возможность заседанию ЦК РСДРП провести одно из собраний в своей квартире. Однако в этом же году, в рассказе «Так было» уже звучит неуверенность в том, так ли необходима была революция.

Скульптурная композиция в Орле

В своих пьесах писатель применял созданную им художественную систему, которая отличалась оригинальностью и не была похожа на работы других драматургов. Иногда его причисляли к символистам, но сами последователи этого движения (А. Белый, З. Гиппиус и др.) не признавали его своим. У Андреева был свой собственный авторский метод и оригинальное мировоззрение, которое отличало его работы. За пьесу «Жизнь человека» Андреев получил премию имени Александра Грибоедова.

Следующая череда рассказов, написанных в 1907 году, посвящена теме предательства, которое начало процветать по мере сдерживания революции.

Примером этому служат рассказы «Иуда Искариот» и «Тьма», в последнем писатель изобразил психологический портрет революционера-изменника. После выхода этого рассказа М. Горький прекратил отношения с Андреевым.

Андреев постоянно находился в поиске чего-то нового в драматургии. Он был уверен в том, что должна измениться сама форма произведений, в которых основное место до сих пор занимали интриги и противостояние. Писатель считал, что основное внимание должно уделяться духовному миру человека, его подсознанию. Эти взгляды отражены в его пьесах «Собачий вальс» и «Реквием», написанных в 1915 и 1916 годах соответственно.

Памятник в Серово

В период Первой мировой войны Андреев был сотрудником буржуазной газеты «Русская воля». Это время ознаменовано выходом повести «Иго войны». Главным героем произведения стал обычный человек, до сознания которого доходит весь ужас войны, как противоестественного явления.

К Октябрьской революции 1917 года Андреев проявил категорическое неприятие и эмигрировал в Финляндию, где прожил до конца жизни.

Главные произведения

Главные герои рассказа «Жили-были» – купец, студент и дьякон. Все они неизлечимо больны, и жизнь сводит всех троих в больнице. Они знают, что дни их сочтены, но относятся к этому каждый по-своему.

Один в ярости от того, что судьба несправедлива по отношению к нему. Второй безропотно ожидает смерти. Третий вообще отрицает смерть и считает, что с ним этого не случится. Читателю раскрываются характеры героев после того, как им становится известен неутешительный диагноз. Особенно силен в художественном плане момент, когда герой плачет по солнцу, понимая, что совсем скоро он больше его не увидит.

В рассказе «Бездна» автор поднимает вопросы морали и нравственности. Произведение повествует об ужасном событии, которое произошло с молодыми влюбленными во время вечерней прогулки. Гимназистка, молодая девушка и ее спутник студент беседуют на возвышенные темы, их помыслы чисты и невинны. Внезапно путь им преграждают люди, которых принято называть отбросами общества. Став свидетелем насильственных действий над девушкой, студент вдруг испытывает непреодолимое желание участия в этом преступлении и совершает его. Так, из человека, еще недавно рассуждавшего о прекрасном, он превращается в падшее существо.

Надгробие на месте захоронения

Публикация рассказа вызвала такой шквал полемики, что автора стали упрекать в безнравственности и клевете на человека.

Прочитавший повесть «Иуда Искариот» М. Горький сразу сказал Андрееву, что понятна она будет далеко не каждому. Что и случилось впоследствии.

Андреевский Иуда – персонаж, несомненно, отрицательный, но несчастный. Апостолов писатель представил в виде самых обыкновенных людей со всеми сопутствующими пороками, например, такими, как трусость. Такую трактовку резко осудили глубоко верующие люди. Повесть вызвала множество споров и противоречивых оценок, но, тем не менее, была издана не только в России, но и других странах, а также неоднократно экранизирована.

Последние годы

Последние годы жизни Л.Н. Андреева прошли в Финляндии. В эмиграции он продолжал писать, но произведения этой поры наполнены пессимизмом. Это особенно ощущается в «Дневнике Сатаны».

Не стало писателя в 1919 году. Перед этим здоровье его очень ухудшилось, начались непрекращающиеся головные боли. Смерть наступила от сердечного приступа в возрасте 48 лет. Похоронили Леонида Андреева на кладбище небольшого городка в Финляндии.

Хронологическая таблица (по датам)

| Год (годы) | Событие |

| 1871 | Год рождения Леонида Андреева |

| 1882-1891 | Годы обучения в гимназии |

| 1891 | Поступление в Петербургский университет |

| 1892 | Выход первого рассказа «В холоде и золоте» |

| 1897 | Окончание университета |

| 1898-1899 | Вышли рассказы «Баргамот и Гараська» и «Петька на даче» |

| 1900 | Вступление в литературный кружок «Среда» |

| 1901 | Выход первой книги «Рассказы» |

| 1902 | Женитьба на А. Велигорской, племяннице Т. Шевченко |

| 1903 | Выход повести «Жизнь Василия Фивейского» |

| 1904 | Выход антивоенной повести «Красный смех» |

| 1905-1906 | Отъезд в Германию. Смерть жены |

| 1907 | Выход повести «Иуда Искариот» |

| 1908 | Выход пьесы «Царь голод», переезд в Германию |

| 1916 | Возвращение в Петроград |

| 1919 | Выход статьи «S.O.S.», романа «Дневник Сатаны» |

| 1919 | Не стало Леонида Николаевича Андреева |

Интересные факты

- у Андреева было русско-польское происхождение;

- с юношеских лет увлекался философией:

- был отчислен из университета за неуплату обучения;

- смерть отца стала для него настолько сильным ударом, что он стал злоупотреблять алкоголем;

- был период полного безденежья, во время которого Андреев голодал;

- в 23 года пытался свести счеты с жизнью из-за любви;

- писатель в начале своего творчества писал фельетоны для газеты;

- использовал разные псевдонимы при подписании своих работ;

- в 1905 году предоставлял укрытие людям, которых разыскивала полиция, за что был водворен в тюрьму;

- порок сердца, ставший причиной смерти, возник у него после неудачной попытки застрелиться.

Память о писателе

Имя Леонида Андреева носят улицы Орла и Калининграда.

В1991 году в Орле был открыт музей Леонида Андреева.

Библиотека № 5 города Орла носит имя писателя.

В Орле установлен памятник Леониду Андрееву.

В 2014 году в Москве был открыт театр имени Леонида Андреева.

На доме, в котором жил писатель, в Петербурге установлена мемориальная доска.

Андреев, Леонид Николаевич

Родился 21 августа 1871 г. в Орле. Его отец, Николай Иванович Андреев, был землемером. Мать, Анастасия Николаевна Пацковская, происходила из семьи разорившегося польского помещика.

В 1882-1891 гг. Леонид Андреев учился в Орловской классической гимназии.

В 1891 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1892 г. был отчислен из-за неоплаты обучения. В 1893 г. стал студентом юридического факультета Московского университета, добившись отмены платы за обучение “по бедности”.

В 1897 г. Леонид Андреев окончил Московский университет, после чего на протяжении четырех лет работал помощником присяжного поверенного Московского судебного округа.

Творческий и жизненный путь

В апреле 1892 г. Леонид Андреев дебютировал в печати, выпустив в петербургском журнале “Звезда” рассказ “В холоде и золоте” (под псевдонимом Л. П.). В сентябре 1895 г. разместил в газете “Орловский вестник” рассказ “Он, она и водка” (под псевдонимом Л. А.).

В ноябре 1897 г. стал сотрудником московской газеты “Курьер”, публиковал в ней под своим именем судебные репортажи и театральные рецензии.

В апреле 1898 г. в “Курьере” вышел его пасхальный рассказ “Баргамот и Гараська”, который сам писатель считал полноценным дебютом в художественной литературе.

Известность Леониду Андрееву принес сборник “Рассказы”, выпущенный в 1901 г. петербургским издательством “Знание” (его возглавляли Максим Горький и Константин Пятницкий).

В 1903 г. Леонид Андреев стал членом Общества любителей российской словесности при Московском университете.

В 1904 г. опубликовал повесть “Жизнь Василия Фивейского” о трагической судьбе деревенского священника. Широкую известность получил вышедший в том же году рассказ “Красный смех”, ставший откликом писателя на Русско-японскую войну. Это произведение, насыщенное фантасмагорическими картинами и натуралистическими описаниями, повествовало об ужасах абстрактного военного конфликта.

С 1905 г. Леонид Андреев также выступал как драматург. Его первая пьеса, “К звездам”, в 1906 г. была инсценирована в Свободном театре Вены (Австро-Венгрия). В 1907 г. пьесу “Жизнь человека” в Драматическом театре Веры Комиссаржевской (Санкт-Петербург) поставил известный режиссер Всеволод Мейерхольд. В пьесах 1908 г. представлены обобщенные образы социальных катаклизмов (“Царь-Голод”), исследуется природа человеческой психики (“Черные маски”).

Произведения второй половины 1900-х гг. затрагивали социальные и нравственные проблемы российского общества (1906, рассказ “Губернатор”; 1907, рассказ “Тьма”; 1908, повесть “Рассказ о семи повешенных”), а также религиозно-этическую тематику (1907, повесть “Иуда Искариот”). Литературоведы расценивают их как новаторские сочинения, во многом предвещавшие утверждение экспрессионизма – художественного направления, связанного с протестом против несовершенства цивилизации и выражением мистического ужаса перед хаосом бытия.

Уже во второй половине 1900-х гг. Леонид Андреев стал одним из наиболее востребованных русских авторов и на аванс от одного из своих издателей в 1908 г. переселился в собственную 15-комнатную виллу в дер. Ваммельсуу (Выборгская губерния Великого княжества Финляндского, ныне пос. Серово в составе Курортного района Санкт-Петербурга).

В 1911 г. выпустил роман “Сашка Жегулев”, в котором затронул проблематику крестьянского движения во время революции 1905-1907 гг.

В 1912 и 1914 гг. Леонид Андреев опубликовал в периодических изданиях два “Письма о театре”, в которых утверждал приоритет интеллектуальных начал в грядущей эволюции театрального искусства. В рамках этой концепции выдержаны его поздние пьесы “Тот, кто получает пощечины” (1915) и “Реквием” (1917), в которых важное место занимает тема трагедийности человеческой жизни.

После начала в 1914 г. Первой мировой войны Леонид Андреев, занявший патриотическую позицию, печатал публицистические очерки в газетах “Биржевые ведомости”, “День”, “Отечество” и др. В 1915 г. выпустил сборник статей о войне “В сей грозный час”.

В 1916-1917 гг. работал в Петрограде заведующим литературной редакцией газеты “Русская воля”, положительно воспринял Февральскую революцию 1917 г.

Леонид Андреев не принял Октябрьскую революцию 1917 г., после прихода к власти большевиков покинул Петроград и выехал в дер. Ваммельсуу. В 1918-1919 гг. работал над романом “Дневник Сатаны”, в котором развернул идею о торжестве зла в современном мире (опубликован в Финляндии на русском языке в 1921 г.).

С осени 1918 г. по весну 1919 г. Леонид Андреев проживал в дер. Тюрисевя (Выборгская губерния Финляндии, ныне пос. Ушково в составе Курортного района Санкт-Петербурга), летом 1919 г. – в пос. Терву на берегу Ладожского озера (ныне на территории Лахденпохского района Республики Карелия). В феврале 1919 г. написал статью “S. O. S.”, содержавшую призыв к союзным державам помочь народу России восстановить государство, свободное от власти большевиков.

Осенью 1919 г. Леонид Андреев переехал в дер. Нейвола (Выборгская губерния Финляндии, ныне пос. Горьковское в Выборгском районе Ленинградской области). Скончался там же 12 сентября 1919 г. на 49-м году жизни от сердечного приступа. Был похоронен в склепе местной часовни.

В 1924 г. прах писателя перенесен на кладбище в дер. Метсякюля (Выборгская губерния Финляндии, ныне пос. Молодежное в составе Курортного района Санкт-Петербурга), в 1956 г. – на Литераторские мостки Волковского кладбища в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Личные сведения

В 1902-1906 гг. был женат на Александре Велигорской (1881-1906). Сыновья – Вадим (1903-1976, поэт и прозаик) и Даниил (1906-1959, писатель, автор религиозно-философского произведения “Роза Мира”). С 1908 г. супругой Леонида Андреева была Анна Денисевич (1883-1948). Сыновья – Савва (1909-1970, художник и артист балета) и Валентин (1912-1988, художник), дочь – Вера (1910-1986, мемуарист).

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ (1871-1919)

Л. Н. Андреева критики называли “выразителем дум” мыслящих людей начала XX столетия, но ответы на болезненные экзистенциальные вопросы, возникшие на исходе Нового времени, не найдены, и в XXI в. он выполняет ту же миссию. Андреева, по его собственному признанию, интересовал “человек. в духовной сущности”, треножила уязвимость гуманизма и мобильность зла. Он по-прежнему популярен и вызывает дискуссии. Писатель сам вопрошал себя: классик он или модернист? Литературоведы относят экспрессивные сочинения мастера к неореализму: его реализм вобрал в себя черты модернизма, а его размышления о быте тесно связаны с размышлениями о бытии. Андреева при жизни издавали в Старом и Новом Свете, в Азии, его след очевиден в отечественной и мировой словесности.

Творческая биография и художественный мир Л. Н. Андреева

Леонид Николаевич Андреев, будущий прозаик, драматург, публицист, родился в Орле. Отец его был из мещан, служил землемером, отличался суровым характером. Мать – из дворян, мягкая, поэтичная натура, сказительница. Она пробудила у мальчика любовь к слову. Привязанность к матери Андреев сохранил до конца жизни. Первые запомнившиеся ему авторы – Л. Н. Толстой, В. М. Гаршин, Ж. Берн, Э. По.

В дебютных произведениях писателя угадываются орловские нравы: земляки с удовольствием показывают тот самый перекресток, на котором стоял тот самый городовой, которого Андреев обессмертил в рассказе “Баргамот и Гараська” (1898). После публикации этого рассказа автор, как говорят, проснулся знаменитым. Другой первичный источник тем и образов нашелся в суде, где Андреев служил по окончании юридического факультета Московского университета (1897) помощником присяжного поверенного, адвокатом. Сюжет сатирического рассказа “Христиане” (1905) построен на событии, которое могло иметь место в зале суда. В финале рассказа гулящая Пелагея Караулова предстает “караульной” христианства, обличителем фальши, лицемерия. Функционально этот характер близок толстовской Катюше Масловой.

Становлению художественного стиля, поискам тематики способствовала и журналистская работа. Так, ироничный рассказ “Книга” (1901) о ребенке, который надрывается, перетаскивая огромные связки книг с примечательным названием “В защиту обездоленных”, имеет связь со случаем, ранее описанным Андреевым-газетчиком. Он был репортером демократичным, ярким, ироничным. Шаржировал и себя, “сытого автора, проникновенно рассуждающего о голодных”. Андреев долго смотрел на свои писания как на приработок: отец умер и на него легла обязанность помогать матери поднимать младших братьев и сестер. Его рисование портретов на заказ, кстати, одобренных И. Е. Репиным, Н. К. Рерихом, было приработком, хотя влечение к живописи осталось на всю жизнь. Многие свои образы он сначала выводил па холсте, а затем воплощал в слове. Авторитетом для писателя был Франсиско Гойя, чьи образы, словно пришедшие из кошмарного сна, по мнению Андреева, отображают трагическую подоснову бытия. Эта подоснова, проходящая и через человека, с отрочества занимала прозаика и драматурга более, чем обозримая основа.

Андреев с юности искал у философов ответы на вечные, “проклятые” вопросы: о началах начал, соотношении добра и зла, смысле жизни, сущности человека. Артур Шопенгауэр, автор учения о стоящей над миром “злой воле”, Фридрих Ницше, критик христианства, казались молодому человеку убедительнее многих, включая популярного тогда Льва Толстого, по-своему учившего искать правду в Боге. Андреевское видение жизни и всей человеческой истории передает его аллегорический рассказ “Стена” (1901). Пораженное язвами недугов, склонное к самоистреблению человечество рисуется в смертельной схватке с темными “стенами зла”, порождающими эти недуги, взаимную ненависть и преграждающими пути к свету, свободе, счастью. Жизнь – бесконечная схватка: умирающие каждую секунду люди “бессмертны, как боги”, но “стенам” нет конца. Идеи “Степы” содержатся в поэтически схожих сочинениях, таких как “Набат” (1901), “День гнева” (1910).

Андреев принимал совершенные идеи переустройства общества, но из-за несовершенства человека не очень верил в их осуществимость. Его пугала жестокость баррикадной борьбы1. Сомнения в благости революции он выразил в аллегорическом рассказе “Так было” (1905). Революция -это кровопускание, и над теми, кто ожидал от нее чего-то другого, хохочет старый смотритель часов на древней городской башне, внимая скрипу маятника: “Так было – так будет. Так было – так будет. ” Эту же тему подхватывает сочинение “Из рассказа, который никогда не будет окончен” (1907). Энтузиазм идущих на смерть масс навеян пробуждением мистического “оно”, а еще – весенним буйством природы. Название, содержание рассказа – все говорит о вечном возвращении и обреченности светлых намерений. Названия этих двух произведений взаимозаменяемы.

Затемненность палитры мастера объясняется не только эпохой, характером, мировидением, но и его судьбой. По словам близких, не заживающую душевную рану нанесла Андрееву смерть жены в 1906 г., а вторая жена писателя не стала столь же близкой для него. По воспоминаниям сына писателя, тревожная тоска никогда не оставляла отца, а в его редких шутках всегда присутствовал “элемент надрыва”. О тоске-победительнице Андреев написал мистический и, как считают исследователи, автобиографический рассказ “Он”- (1912). События в нем происходят в унылом и богатом особняке, одиноко стоящем на берегу залива где-то на севере. В особняке современники узнавали дачу Андреева в Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи, а еще современники вспоминали гостеприимство этого странного жилища, украшенного мрачной живописью хозяина.

Леонид Андреев

|

Роль и место в литературе

Роль и место в литературе